Adriana Vilar de Menezes

Passava das 3h da manhã, em Gaza, a maior cidade palestina da Faixa de Gaza, quando a campainha tocou na casa das irmãs de sobrenome Yaqoub El Ghalayini: Mayson, 79, Rofida, 69, e Arwa, 64. Ao acordar assustada e em seguida abrir a porta, Arwa foi morta com um tiro na cabeça disparado por um soldado israelense. O mesmo aconteceu com a irmã mais velha, Mayson, que também se aproximou da porta e morreu após um disparo atingir-lhe a testa. Rofida permaneceu no quarto porque dependia da cadeira de rodas para locomover-se. Os soldados decidiram poupá-la, naquele momento, mas deram um tiro em seu ombro e avisaram que deveria desocupar a casa nas próximas horas. Ela ligou para o sobrinho que até meses antes morava ali, mas que havia partido para o Egito com o pai, a esposa e os filhos. Naquela mesma madrugada de 10 de julho de 2024, ele repassou a notícia a familiares, entre os quais o professor e médico Hazem Adel Ashmawi, anestesiologista do Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp, e sua mãe, Salwa Mohamed El Ghalayni, prima das irmãs assassinadas. Dois dias depois, os três corpos foram encontrados carbonizados. Os soldados haviam incendiado a casa com Rofida ainda viva. As irmãs foram enterradas no jardim da propriedade. “Por que matar três idosas na própria casa?”, questiona Ashmawi até hoje.

Para além da tragédia familiar, mais de um ano depois do assassinato triplo e 22 meses após o ataque do Hamas contra Israel em outubro de 2023, os horrores da guerra na Faixa de Gaza já causaram, oficialmente, a morte de cerca de 65 mil palestinos, segundo números do Ministério da Saúde de Gaza. Estima-se, no entanto, que o número ultrapasse os 112 mil, incluindo os corpos soterrados nos escombros deixados por artefatos explosivos. Dois anos atrás, havia cerca de 2,2 milhões de habitantes no território.

Desde que o grupo extremista palestino Hamas atravessou a fronteira sul de Israel e matou 1.139 israelenses — entre eles, cerca de mil civis — e fez 251 reféns, no dia 7 de outubro de 2023, o Exército de Israel ataca ostensivamente a Faixa de Gaza, em uma tentativa, assim alega, de eliminar as lideranças do Hamas. Já, segundo o Hamas, o ataque a Israel naquele dia serviu como uma resposta à profanação da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, e ao cerco do Exército israelense à Faixa de Gaza, que já durava décadas. Não há certeza sobre quantos reféns israelenses ainda estão vivos, mas o governo israelense calcula haver nas mãos do Hamas 48 reféns, entre eles 20 vivos e 28 mortos — cerca de 150 foram libertados e os corpos de cerca de 40, entregues.

Horror e desterro em Gaza

Adriana Vilar de Menezes

Passava das 3h da manhã, em Gaza, a maior cidade palestina da Faixa de Gaza, quando a campainha tocou na casa das irmãs de sobrenome Yaqoub El Ghalayini: Mayson, 79, Rofida, 69, e Arwa, 64. Ao acordar assustada e em seguida abrir a porta, Arwa foi morta com um tiro na cabeça disparado por um soldado israelense. O mesmo aconteceu com a irmã mais velha, Mayson, que também se aproximou da porta e morreu após um disparo atingir-lhe a testa. Rofida permaneceu no quarto porque dependia da cadeira de rodas para locomover-se. Os soldados decidiram poupá-la, naquele momento, mas deram um tiro em seu ombro e avisaram que deveria desocupar a casa nas próximas horas. Ela ligou para o sobrinho que até meses antes morava ali, mas que havia partido para o Egito com o pai, a esposa e os filhos. Naquela mesma madrugada de 10 de julho de 2024, ele repassou a notícia a familiares, entre os quais o professor e médico Hazem Adel Ashmawi, anestesiologista do Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp, e sua mãe, Salwa Mohamed El Ghalayni, prima das irmãs assassinadas. Dois dias depois, os três corpos foram encontrados carbonizados. Os soldados haviam incendiado a casa com Rofida ainda viva. As irmãs foram enterradas no jardim da propriedade. “Por que matar três idosas na própria casa?”, questiona Ashmawi até hoje.

Para além da tragédia familiar, mais de um ano depois do assassinato triplo e 22 meses após o ataque do Hamas contra Israel em outubro de 2023, os horrores da guerra na Faixa de Gaza já causaram, oficialmente, a morte de cerca de 65 mil palestinos, segundo números do Ministério da Saúde de Gaza. Estima-se, no entanto, que o número ultrapasse os 112 mil, incluindo os corpos soterrados nos escombros deixados por artefatos explosivos. Dois anos atrás, havia cerca de 2,2 milhões de habitantes no território.

Desde que o grupo extremista palestino Hamas atravessou a fronteira sul de Israel e matou 1.139 israelenses — entre eles, cerca de mil civis — e fez 251 reféns, no dia 7 de outubro de 2023, o Exército de Israel ataca ostensivamente a Faixa de Gaza, em uma tentativa, assim alega, de eliminar as lideranças do Hamas. Já, segundo o Hamas, o ataque a Israel naquele dia serviu como uma resposta à profanação da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, e ao cerco do Exército israelense à Faixa de Gaza, que já durava décadas. Não há certeza sobre quantos reféns israelenses ainda estão vivos, mas o governo israelense calcula haver nas mãos do Hamas 48 reféns, entre eles 20 vivos e 28 mortos — cerca de 150 foram libertados e os corpos de cerca de 40, entregues.

Revides e êxodo forçado

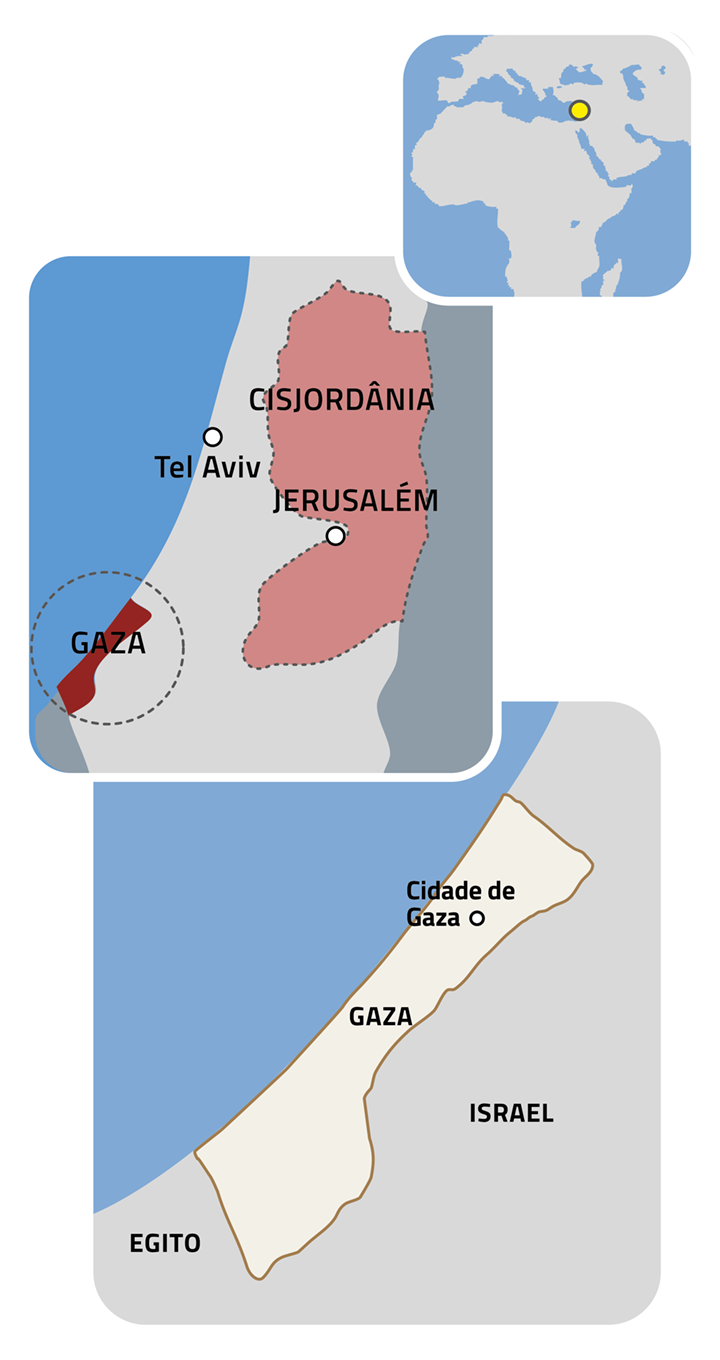

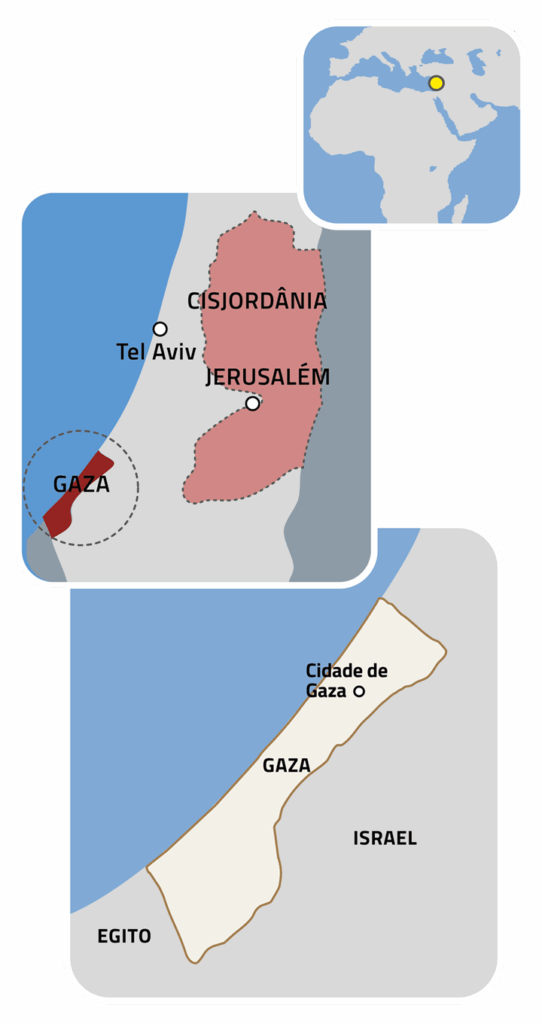

A sucessão de ataques e contra-ataques entre Israel e os palestinos arrasta-se há décadas. Nascida na Faixa de Gaza, Salwa, 86 anos, hoje mora em São Paulo, no mesmo condomínio do seu filho médico e professor da Unicamp. Ela diz estar muito longe do Oriente Médio, mas ainda conectada com sua terra e seus familiares. Quando Salwa tinha cerca de 12 anos, em 1948, sua família migrou para o Egito. Seus pais estavam entre os 700 mil palestinos que se refugiaram em outros países após terem sido forçados, por Israel, a abandonar suas casas. Isso aconteceu três anos após o fim da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, processo no qual o nazismo assassinou 6 milhões de judeus. Nessa fase pós-guerra, a Organização das Nações Unidas (ONU) referendou a criação do Estado de Israel e do Estado da Palestina.

Para tanto, o território palestino foi dividido: 11.500 km² ficaram com 1,3 milhão de palestinos e 14.500 km², com cerca de 700 mil judeus. O slogan criado na época pelo Estado de Israel sobre a ocupação em território palestino dizia: “Uma terra sem povo para um povo sem terra”. “Mas existia um povo ali havia mais de 1.500 anos. A família do meu avô por parte de mãe é muito antiga em Gaza. Eles têm terra com plantações de laranja e azeitona e estavam lá havia mais de 500 anos”, conta Ashmawi, repetindo o que ouviu desde criança.

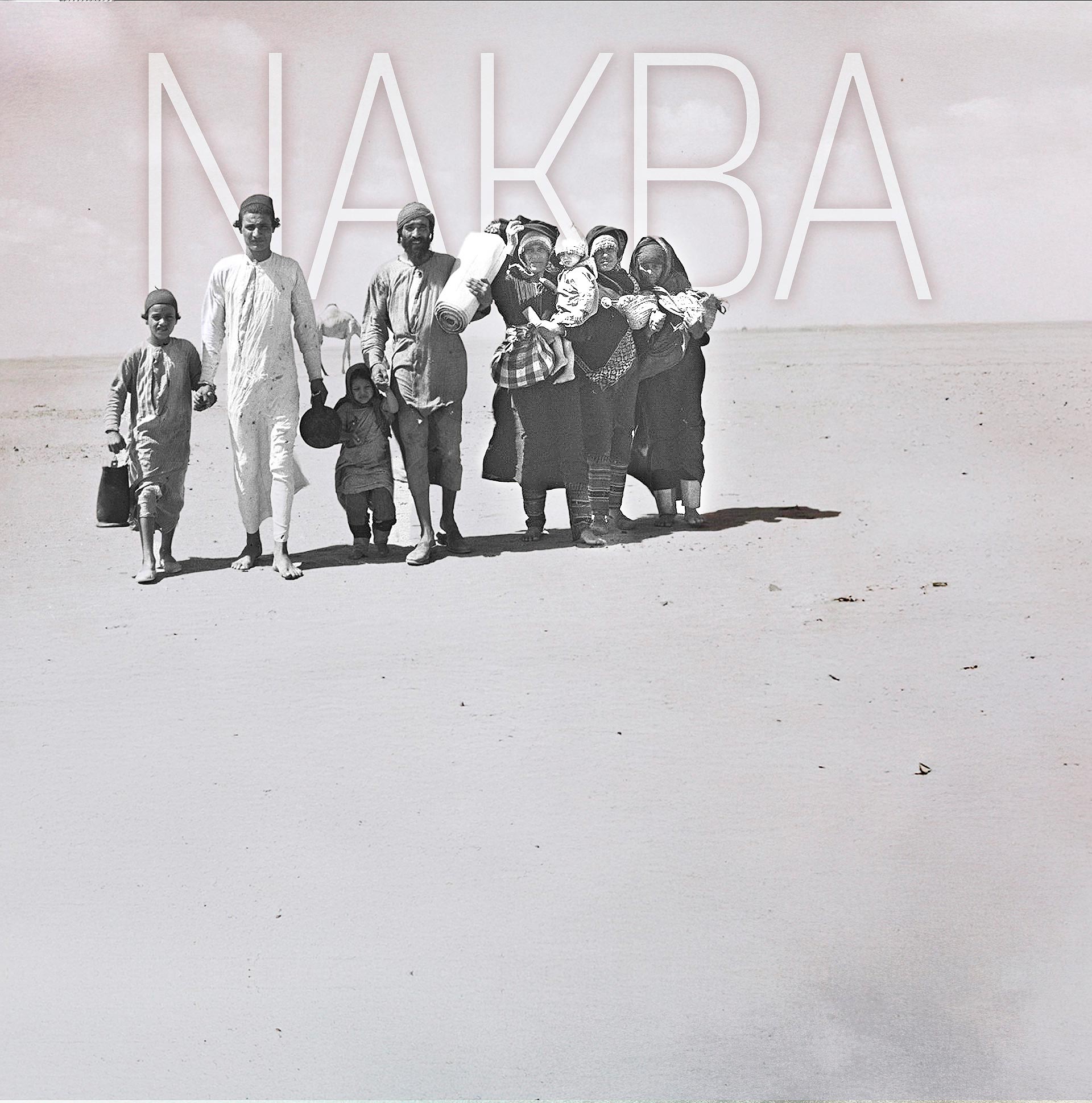

“Aquilo foi um trauma coletivo. Os judeus repovoaram o território e renomearam os lugares com nomes hebraicos. Israel nega as atrocidades e diz que os palestinos saíram voluntariamente”, diz o médico, ao falar da Nakba (“catástrofe”, em árabe), nome dado ao processo de expulsão e desterramento dos palestinos. “Em sete meses, mais de 500 vilas, bairros e cidades foram despovoados.”

Revides e êxodo forçado

A sucessão de ataques e contra-ataques entre Israel e os palestinos arrasta-se há décadas. Nascida na Faixa de Gaza, Salwa, 86 anos, hoje mora em São Paulo, no mesmo condomínio do seu filho médico e professor da Unicamp. Ela diz estar muito longe do Oriente Médio, mas ainda conectada com sua terra e seus familiares. Quando Salwa tinha cerca de 12 anos, em 1948, sua família migrou para o Egito. Seus pais estavam entre os 700 mil palestinos que se refugiaram em outros países após terem sido forçados, por Israel, a abandonar suas casas. Isso aconteceu três anos após o fim da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, processo no qual o nazismo assassinou 6 milhões de judeus. Nessa fase pós-guerra, a Organização das Nações Unidas (ONU) referendou a criação do Estado de Israel e do Estado da Palestina.

Para tanto, o território palestino foi dividido: 11.500 km² ficaram com 1,3 milhão de palestinos e 14.500 km², com cerca de 700 mil judeus. O slogan criado na época pelo Estado de Israel sobre a ocupação em território palestino dizia: “Uma terra sem povo para um povo sem terra”. “Mas existia um povo ali havia mais de 1.500 anos. A família do meu avô por parte de mãe é muito antiga em Gaza. Eles têm terra com plantações de laranja e azeitona e estavam lá havia mais de 500 anos”, conta Ashmawi, repetindo o que ouviu desde criança.

“Aquilo foi um trauma coletivo. Os judeus repovoaram o território e renomearam os lugares com nomes hebraicos. Israel nega as atrocidades e diz que os palestinos saíram voluntariamente”, diz o médico, ao falar da Nakba (“catástrofe”, em árabe), nome dado ao processo de expulsão e desterramento dos palestinos. “Em sete meses, mais de 500 vilas, bairros e cidades foram despovoados.”

O médico Hazem Adel Ashmawi, anestesiologista do Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp, e sua mãe, Salwa Mohamed El Ghalayni, narram como receberam aqui no Brasil a notícia do assassinato das irmãs Mayson, Rofida e Arwa, em Gaza, pelo exército israelense. Um ano após a perda das tias, Ashmawi questiona a crueldade contra as três idosas em sua própria casa. Em seu apartamento em São Paulo, Salwa diz acompanhar à distância o que acontece com a sua família.

Expulsos de casa

As casas palestinas que sobreviveram à ocupação, em 1948, se tornaram propriedade do governo de Israel. Depois foram vendidas e ocupadas por israelenses, como mostra o filme Uma casa em Jerusalém (2023), com produção conjunta palestina, catari, inglesa e norte-irlandesa e com direção de Muayad Alayan.

A casa da família Yaqoub El Ghalayini, na cidade de Gaza, tinha três andares. As irmãs moravam no térreo. No andar de cima, morava o irmão e, acima dele, o filho desse irmão, o sobrinho para quem Rofida ligou na madrugada em que os soldados mataram as irmãs, em julho de 2024. Devido ao recrudescimento das ações do Exército israelense depois de outubro de 2023 e como tinha filhos e netos, o irmão decidiu fugir para o Egito. Ele pagou US$ 5 mil por pessoa aos guardas da fronteira para conseguir sair da Faixa de Gaza. “Gastou US$ 50 mil para passar dez pessoas [pela fronteira] e hoje está no Cairo”, disse Ashmawi. “Mas elas [as tias] falaram que não iriam sair. Talvez por não terem filhos. Não sei. Ficaram lá.”

Ashmawi lembra que perguntava sobre elas para a outra tia, também irmã das três e que mora nos Emirados Árabes Unidos. “Ela conseguia falar com as irmãs. Dias antes, contou que tinha acabado a comida delas, mas que as irmãs estavam conseguindo pegar alimentos nas casas vizinhas abandonadas por outras famílias. Não faltava água porque tinham um poço na casa. Os israelenses já tinham mandado elas saírem, da mesma forma que havia acontecido em 1948, quando foram criados os dois Estados.”

O olhar de fora

Os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer o Estado de Israel. Hoje, dos 193 países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU), 164 reconhecem Israel. Somente 29 países não o reconhecem, a maioria deles árabes e/ou muçulmanos. Já o Estado da Palestina não é reconhecido por 47 países, entre os quais os Estados Unidos, Israel, Itália, Japão, Austrália, Alemanha, Nova Zelândia, Reino Unido e Canadá. Há, porém, uma mudança em curso nesse cenário. A França acaba de anunciar que reconhecerá o Estado da Palestina, tornando-se, então, o primeiro país do G7 a fazer isso. Recentemente, a Austrália, o Reino Unido, o Canadá e Malta também manifestaram a intenção de reconhecer o Estado da Palestina. Já a Espanha, a Irlanda e a Noruega, fizeram isso poucos meses atrás. E Portugal sinalizou que fará o mesmo. O Brasil reconhece o Estado da Palestina desde 2010.

“Israel se vale de uma ideologia do Holocausto. Todos nós somos radicalmente contra o Holocausto do povo judeu pelas mãos dos nazistas, de dolorosíssimas memórias, mas isso jamais pode justificar que o Estado passe a se utilizar [na Faixa de Gaza] de métodos que lamentavelmente se aproximam dos métodos nazistas”, tem afirmado, desde 2023, o professor titular do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Unicamp Francisco Foot Hardman, de ascendência judaica por parte de pai. “Há rabinos e comunidades judaicas, dentro e fora de Israel, e muitas pessoas de ascendência judaica, como eu, que não se valem de nenhum ‘argumento’ étnico-religioso para apoiar a barbárie porque adotam uma posição humanista, que é o que se espera dos professores e educadores”, protesta o docente, que manifestou seu apoio à moção pelo fim do genocídio aprovada, no dia 5 de agosto, pelo Conselho Universitário (Consu) da Universidade. “A inteligência que existe nas universidades e nos espaços de educação pública tem que responder a tudo isso. Essa é uma questão de humanidade. Se a educação não servir para a humanidade, para que vai servir?”, questiona o professor.

‘Licença para exterminar’

O olhar de fora

Os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer o Estado de Israel. Hoje, dos 193 países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU), 164 reconhecem Israel. Somente 29 países não o reconhecem, a maioria deles árabes e/ou muçulmanos. Já o Estado da Palestina não é reconhecido por 47 países, entre os quais os Estados Unidos, Israel, Itália, Japão, Austrália, Alemanha, Nova Zelândia, Reino Unido e Canadá. Há, porém, uma mudança em curso nesse cenário. A França acaba de anunciar que reconhecerá o Estado da Palestina, tornando-se, então, o primeiro país do G7 a fazer isso. Recentemente, a Austrália, o Reino Unido, o Canadá e Malta também manifestaram a intenção de reconhecer o Estado da Palestina. Já a Espanha, a Irlanda e a Noruega, fizeram isso poucos meses atrás. E Portugal sinalizou que fará o mesmo. O Brasil reconhece o Estado da Palestina desde 2010.

“Israel se vale de uma ideologia do Holocausto. Todos nós somos radicalmente contra o Holocausto do povo judeu pelas mãos dos nazistas, de dolorosíssimas memórias, mas isso jamais pode justificar que o Estado passe a se utilizar [na Faixa de Gaza] de métodos que lamentavelmente se aproximam dos métodos nazistas”, tem afirmado, desde 2023, o professor titular do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Unicamp Francisco Foot Hardman, de ascendência judaica por parte de pai. “Há rabinos e comunidades judaicas, dentro e fora de Israel, e muitas pessoas de ascendência judaica, como eu, que não se valem de nenhum ‘argumento’ étnico-religioso para apoiar a barbárie porque adotam uma posição humanista, que é o que se espera dos professores e educadores”, protesta o docente, que manifestou seu apoio à moção pelo fim do genocídio aprovada, no dia 5 de agosto, pelo Conselho Universitário (Consu) da Universidade. “A inteligência que existe nas universidades e nos espaços de educação pública tem que responder a tudo isso. Essa é uma questão de humanidade. Se a educação não servir para a humanidade, para que vai servir?”, questiona o professor.

‘Licença para exterminar’

‘Por que somos tratados assim?’

Para Foot, integrante do Comitê Unicamp de Solidariedade ao Povo Palestino, um órgão criado em agosto de 2024, “essa é uma guerra contra o futuro, porque mata mulheres e crianças de forma truculenta, além de médicos, médicas, enfermeiras e jornalistas”. O docente diz ter esperança de que a opinião pública de Israel contrária ao governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu — uma oposição crescente — consiga pressionar pelo fim da guerra. Muitos jovens israelenses recrutados pelo Exército estão se recusando a combater. Enquanto isso, o primeiro-ministro anuncia a intenção de conquistar toda a Faixa de Gaza e transformá-la em uma “Riviera”.

Em todo o mundo, acontecem manifestações de rua contra a política do governo israelense. O professor acredita ser possível uma convivência pacífica na região, como mostra o documentário norueguês Sem chão (No other land, 2024), dirigido por quatro cineastas (dois palestinos e dois israelenses). O coletivo palestino-israelense ganhou o Oscar 2025 de melhor documentário. Dias depois da premiação, militares israelenses sequestraram e torturaram o diretor palestino Hamdan Ballal. Mais recentemente, no final de julho de 2025, um colono israelense assassinou um dos integrantes da equipe palestina do filme. “Por que somos tratados assim?”, questiona um entrevistado no documentário, fazendo indagação semelhante à de Ashmawi sobre o assassinato de suas tias.

Em artigo publicado no site A terra é redonda (aterraeredonda.com.br), o professor Foot comenta sobre a qualidade e a importância do documentário e classifica a política de Netanyahu como sio-nazista (uma combinação de sionismo com nazismo).

‘Por que somos tratados assim?’

Para Foot, integrante do Comitê Unicamp de Solidariedade ao Povo Palestino, um órgão criado em agosto de 2024, “essa é uma guerra contra o futuro, porque mata mulheres e crianças de forma truculenta, além de médicos, médicas, enfermeiras e jornalistas”. O docente diz ter esperança de que a opinião pública de Israel contrária ao governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu — uma oposição crescente — consiga pressionar pelo fim da guerra. Muitos jovens israelenses recrutados pelo Exército estão se recusando a combater. Enquanto isso, o primeiro-ministro anuncia a intenção de conquistar toda a Faixa de Gaza e transformá-la em uma “Riviera”.

Em todo o mundo, acontecem manifestações de rua contra a política do governo israelense. O professor acredita ser possível uma convivência pacífica na região, como mostra o documentário norueguês Sem chão (No other land, 2024), dirigido por quatro cineastas (dois palestinos e dois israelenses). O coletivo palestino-israelense ganhou o Oscar 2025 de melhor documentário. Dias depois da premiação, militares israelenses sequestraram e torturaram o diretor palestino Hamdan Ballal. Mais recentemente, no final de julho de 2025, um colono israelense assassinou um dos integrantes da equipe palestina do filme. “Por que somos tratados assim?”, questiona um entrevistado no documentário, fazendo indagação semelhante à de Ashmawi sobre o assassinato de suas tias.

Em artigo publicado no site A terra é redonda (aterraeredonda.com.br), o professor Foot comenta sobre a qualidade e a importância do documentário e classifica a política de Netanyahu como sio-nazista (uma combinação de sionismo com nazismo).

Natureza colonialista

“O sionismo sempre planejou tomar conta da Palestina, expulsando habitantes nativos da região, que já ‘anunciavam’ que não aceitariam a remoção facilmente”, escreveu o historiador Rashid Khalidi, em seu livro Palestina – Um século de guerra e resistência (1917-2017) (2024, editora Todavia). Na definição do historiador, sionismo é o movimento político que defende um estado judaico em território onde originalmente se localizava o Monte Sion, em Jerusalém.

De acordo com Khalidi, o “fundador do sionismo moderno” foi o jornalista vienense Theodor Herzl, que publicou em 1896 o livro O Estado judeu. No século XIX, o movimento sionista crescia dentro de um contexto de “virulento antissemitismo da Europa cristã” e de perseguição aos judeus. Antissemitas são aqueles que perseguem os semitas, “os filhos de Sem”, que seriam os descendentes do filho de Noé – Sem -, que inclui vários povos, entre eles árabes e hebreus. Nove gerações depois, viveu Abraão, a partir de quem se desenvolveram as religiões abraâmicas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Foi Terá, pai de Abraão, que deu início à jornada dos hebreus a Canaã, a terra prometida, em território palestino.

“Nem toda crítica ao governo ou políticas de Israel é necessariamente antissemita”, declarou Khalidi em entrevista ao jornal britânico The Guardian em 2024. O professor palestino-americano, aposentado da norte-americana Universidade de Columbia, chama a atenção para a natureza colonialista da política de Israel. “Esse é um aspecto subestimado”.

[Continua]

Natureza colonialista

“O sionismo sempre planejou tomar conta da Palestina, expulsando habitantes nativos da região, que já ‘anunciavam’ que não aceitariam a remoção facilmente”, escreveu o historiador Rashid Khalidi, em seu livro Palestina – Um século de guerra e resistência (1917-2017) (2024, editora Todavia). Na definição do historiador, sionismo é o movimento político que defende um estado judaico em território onde originalmente se localizava o Monte Sion, em Jerusalém.

De acordo com Khalidi, o “fundador do sionismo moderno” foi o jornalista vienense Theodor Herzl, que publicou em 1896 o livro O Estado judeu. No século XIX, o movimento sionista crescia dentro de um contexto de “virulento antissemitismo da Europa cristã” e de perseguição aos judeus. Antissemitas são aqueles que perseguem os semitas, “os filhos de Sem”, que seriam os descendentes do filho de Noé – Sem -, que inclui vários povos, entre eles árabes e hebreus. Nove gerações depois, viveu Abraão, a partir de quem se desenvolveram as religiões abraâmicas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Foi Terá, pai de Abraão, que deu início à jornada dos hebreus a Canaã, a terra prometida, em território palestino.

“Nem toda crítica ao governo ou políticas de Israel é necessariamente antissemita”, declarou Khalidi em entrevista ao jornal britânico The Guardian em 2024. O professor palestino-americano, aposentado da norte-americana Universidade de Columbia, chama a atenção para a natureza colonialista da política de Israel. “Esse é um aspecto subestimado”.

[Continua]

Edição: Álvaro Kassab

Reportagem: Adriana Vilar de Menezes

Edição de arte: Luis Paulo Silva

Vídeos: Aguinaldo Matos

Edição de vídeo: Aguinaldo Matos, Hebe Rios

Fotos: Antoninho Perri, Antonio Scarpinetti, agências

Edição de imagem: Luis Paulo Silva

Edição de áudio: Octávio Augusto Bueno Fonseca da Silva

Design web: Renan Barreto

Trilha sonora: Matheus Mota

Coordenação geral: Álvaro Kassab, Laura Freitas Rodrigues

Créditos das imagens

Capa – UN Photo, MSF; UN News; UNFPA/Jehad Ashrafi

Galerias – UN Photo, MSF; UN News; UNFPA/Jehad Ashrafi, Nour Alsaqqa/MSF; Agência Brasil – EBC; UNICEF/yad El Baba; fpabramo.org.br; lapresse.ca; ONU; rtve.es; UNICEF/Eyad El Baba; OMS; UNICEF/Mohammed Nateel; UNFPA/Media Clinic; UNICEF; UNFPA/Jehad Ashrafi; icj.org; en.wikipedia.org/wiki/Nakba; ibraspal.org; facbook.com/palestina; embraceme.org; izquierdaunida.org; laizquierdadiario.com; fcrj.org.br ; Assaf Kutin/Wikimedia Commons; thenation.com/; UNRWA; arabcenterdc.org/; oxfamintermon.org