A COP-30 está em andamento, ocupando os noticiários com imagens de delegações, mesas redondas e discursos que, por alguns dias, empurram o clima para o centro da agenda pública global. Como sempre, há a expectativa de que, desta vez, os compromissos ambiciosos se traduzam em algo mais concreto: planos de ação robustos, com financiamento adequado e capacidade real de implementação. Esses encontros são importantes — criam pressão política, mobilizam recursos, sinalizam intenções. Mas é curioso como, mesmo com toda essa liturgia global, seguimos discutindo a mudança climática num plano abstrato demais, distante da materialidade das decisões. Falamos do planeta quando deveríamos falar também da paisagem; discutimos o sistema climático quando deveríamos discutir o território, onde as pessoas vivem, trabalham, produzem e enfrentam, de forma concreta, os efeitos das transformações.

Foi com esse incômodo em mente que vi a apresentação recente de Sílvio Crestana no Siagro 2025. Crestana é físico de formação e um dos nomes mais singulares da história da Embrapa. Embora amplamente conhecida, sua trajetória merece ser lembrada. Ingressou na Empresa numa época em que ainda se imaginava que a pesquisa agropecuária fosse domínio exclusivo de agrônomos, biólogos ou veterinários. Um físico ali parecia improvável — e, justamente por isso, necessário e inovador. Com espírito pioneiro, liderou pesquisas sobre tecnologias muito antes de estas se tornarem correntes, chefiou a Embrapa Instrumentação Agropecuária, instalada em São Carlos, ao lado do campus da USP e da UFSCar, presidiu a Embrapa entre janeiro de 2005 e julho de 2009 e, em todas essas funções, cultivou uma marca rara: além de competência e profissionalismo, educação, sobriedade, abertura ao diálogo e a capacidade de construir consensos sem renunciar a princípios. É alguém com quem se pode divergir sem dividir.

Sua apresentação, que inspira esta coluna, tem um mérito central: traz a discussão climática de volta ao chão da realidade, ao território, à ciência aplicada. Em vez do alarmismo paralisante, Crestana parte das evidências — séries históricas, tendências empíricas, modelos, projeções — para recordar uma lição antiga, que Darwin intuiu nas margens do Beagle e que ecoa hoje nas bordas inquietas das nossas cidades, lavouras e florestas que ainda resistem: não sobreviverão os mais fortes, mas aqueles capazes de converter inteligência em adaptação diante de um mundo que já mudou — e que continuará mudando, mesmo que todos os nossos esforços para conter o aquecimento global sejam bem-sucedidos.

Quando tudo vira mudança climática, nada se explica

O ponto de partida da apresentação é a crítica à “narrativa universal” que usa a mudança climática como explicação automática para tudo, ou quase tudo. Furacões? Mudança climática. Seca? Mudança climática. Chuva demais? Mudança climática. Chuva de menos? Também. Pandemia? Mudança climática. Esse uso indiscriminado do termo produz fadiga, desinteresse e, paradoxalmente, um certo conforto: se tudo é mudança climática, nada exige responsabilidade humana.

O medo até mobiliza — por um tempo. Depois cansa. A ciência, no entanto, não trabalha com slogans: trabalha com dados, escala, probabilidades, risco, território. E quando voltamos às evidências, a discussão climática deixa de ser profecia e volta a ser problema concreto. Crestana mostra, por exemplo, séries de temperatura em São Carlos: menos periodicidade, mais variabilidade, mais assimetria, amplitude crescente. Não é narrativa — é mensuração. E o que esses dados revelam é que o desafio não é só o aquecimento, mas a volatilidade, a desordem climática, a imprevisibilidade.

Para a agricultura, isso é devastador. Não apenas porque o clima está mudando, mas porque está mudando de maneira errática, desorganizada, difícil de antecipar. E risco que não se pode antecipar vira perda — econômica, ambiental, social.

A adaptação é local — e a universidade ainda não percebeu isso

Outro ponto essencial da apresentação de Crestana é a ideia de que a adaptação, necessária para a sobrevivência—não é demais frisar—, não se faz em acordos globais: ela acontece no território. É ali que se medem riscos, desenham-se soluções, materializa-se a vulnerabilidade. Zona agroclimática, microbacia, manejo, irrigação, infraestrutura hídrica — tudo isso existe em escalas que a COP, por melhor que seja, não consegue tocar.

O problema que o físico aponta, evitando o alarmismo que é impossível esconder, é que não estamos preparados para promover a adaptação. Pior ainda: nem sequer estamos nos preparando. A adaptação exige capacidades que não se constroem da noite para o dia — leitura fina de risco climático, análise integrada de sistemas, uso estratégico de tecnologias, manejo territorial, governança local e, sobretudo, profissionais capazes de articular esses elementos em soluções concretas. Mas o sistema de formação de profissionais de que precisaríamos para enfrentar esse novo mundo simplesmente não existe. Falamos cada vez mais em ciência multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar — e todos os demais prefixos —, mas a prática institucional segue outro caminho, fragmentado, rígido, organizado por fronteiras que o clima não reconhece.

Os cursos de graduação e pós-graduação continuam estruturados em grades rígidas, departamentos estanques e fronteiras disciplinares que pouco dialogam entre si. A formação segue orientada para aprofundar especialidades, não para integrá-las. Os concursos acadêmicos reproduzem essa lógica: buscam “o especialista em X”, raramente alguém capaz de articular X, Y e Z em problemas concretos. A carreira científica, por sua vez, reforça esse mesmo padrão. As revistas continuam majoritariamente especializadas, organizadas por feudos disciplinares, e os critérios de avaliação premiam profundidade vertical e penalizam sínteses horizontais — justamente o tipo de conhecimento de que a adaptação depende.

Com isso, formamos profissionais altamente qualificados para um mundo que já não existe, enquanto o mundo real — complexo, híbrido, indisciplinado — exige competências que o sistema acadêmico não se estrutura para entregar. É nesse contexto que a figura proposta por Crestana — esse engenheiro da adaptação — torna-se quase mitológica: um profissional capaz de circular entre física, solos, ecologia, hidrologia, economia, modelagem, engenharia, ciência de dados e sociologia rural. Um híbrido. Não improvável por falta de talento humano, mas por falta de instituições preparadas para formá-lo. E é justamente diante dessa incapacidade estrutural de formar o profissional de que precisamos que a proposta de Crestana ganha força — e urgência.

Os grandes fenômenos que tradicionalmente organizavam parte da variabilidade do clima — como as alternâncias de El Niño e La Niña, responsáveis por anos mais secos ou mais chuvosos, e outros eventos que influenciam a circulação atmosférica — continuam atuando, mas já não produzem a mesma regularidade de décadas atrás. Seu efeito aparece misturado a ondas de calor mais intensas, chuvas concentradas em poucos dias, estiagens prolongadas e eventos extremos que surgem sem padrão definido. O que antes obedecia a certos ciclos agora se apresenta mais irregular, mais assimétrico, mais difícil de antecipar — e, sobretudo, indiferente às fronteiras disciplinares com que insistimos em organizar o conhecimento. O fato é que o risco climático não segue organogramas universitários. Insistir em estruturas rígidas para enfrentar problemas fluidos é, no mínimo, ingenuidade; no máximo, irresponsabilidade. A adaptação é, por definição, interdisciplinar. A universidade, por tradição, não é.

A “Ciência e Engenharia da Adaptação”: uma proposta para levar a sério

Crestana propõe uma ideia que merece atenção: a criação de uma Ciência e Engenharia da Adaptação. Um campo capaz de lidar com a crescente complexidade dos sistemas agropecuários e ambientais, integrando tecnologia avançada, conhecimento ecológico e uma compreensão fina de risco. Insiste no que chega a parecer óbvio: não basta produzir dados, é preciso interpretá-los; não basta modelar riscos, é preciso criar soluções; não basta adotar tecnologia, é preciso torná-la acessível às realidades locais.

Essa engenharia da adaptação é também uma engenharia da humildade. Exige reconhecer limites, ouvir territórios, dialogar com agricultores, gestores públicos, pesquisadores, engenheiros e lideranças locais. Exige ciência — e exige humanismo. Talvez por isso sua proposta soe, ao mesmo tempo, ambiciosa e necessária: ela entende que a resiliência não é apenas técnica, mas também social, cultural e política.

A COP-30 seguirá seu curso — necessária, simbólica, global. Mas a verdadeira prova do nosso futuro não está nos pavilhões das conferências. Está nas paisagens onde a vida acontece: nas propriedades rurais, nos municípios vulneráveis, nos corredores de universidades que ainda insistem em dividir o que o mundo real exige que seja unido.

A mensagem de Crestana é clara: a crise climática não será vencida com discursos, mas com adaptação. E adaptação não se improvisa: se constrói. Talvez esse seja o verdadeiro sentido da resiliência — não resistir ao mundo que muda, mas encontrar maneiras inteligentes, humanas e localizadas de mudar com ele.

E São Paulo, que abriga algumas das melhores universidades do país, grandes institutos de pesquisa e polos tecnológicos consolidados, reúne uma combinação rara de talento e infraestrutura — e por isso está especialmente bem-posicionada para liderar a formação dos profissionais que a adaptação exigirá, não no futuro, mas agora.

Este texto não reflete, necessariamente, a opinião da Unicamp.

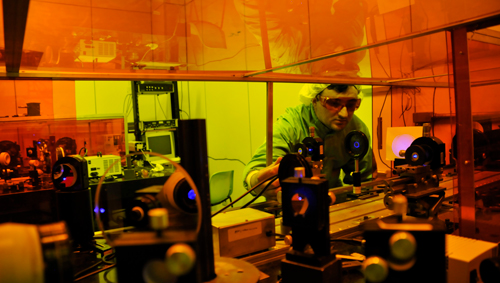

Foto de capa