‘Intérpretes do Brasil’ e o desafio da desconstrução

Silviano Santiago revisita coletânea sobre as origens da nação

‘Intérpretes do Brasil’ e o desafio

da desconstrução

Silviano Santiago revisita coletânea sobre as origens da nação

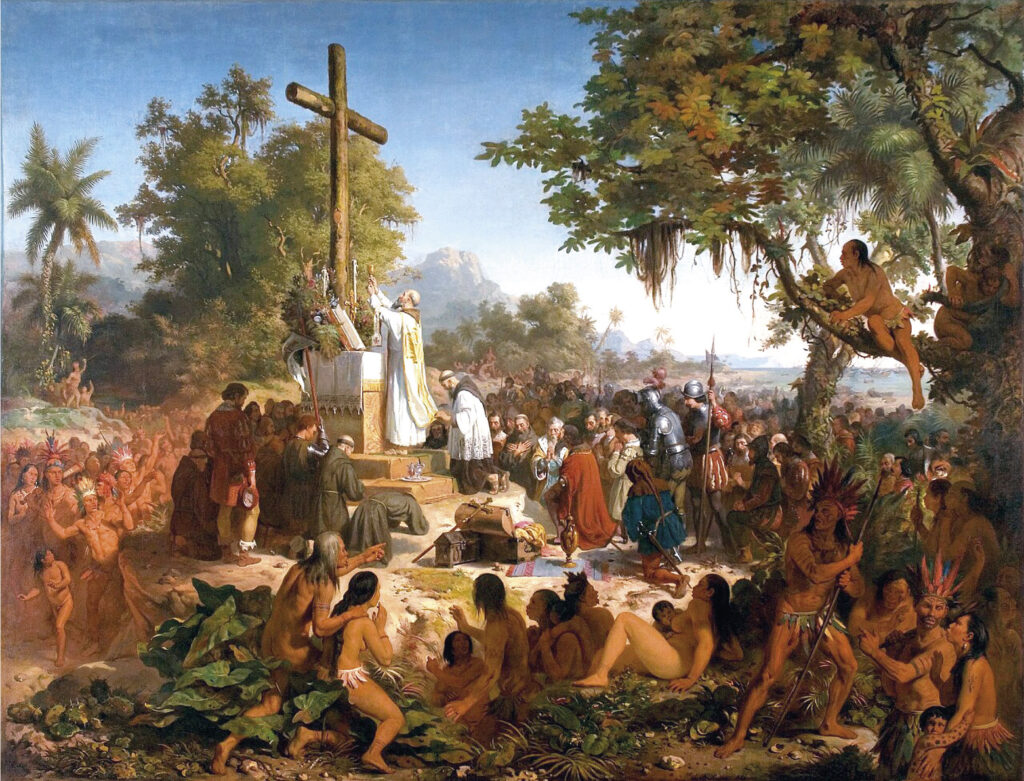

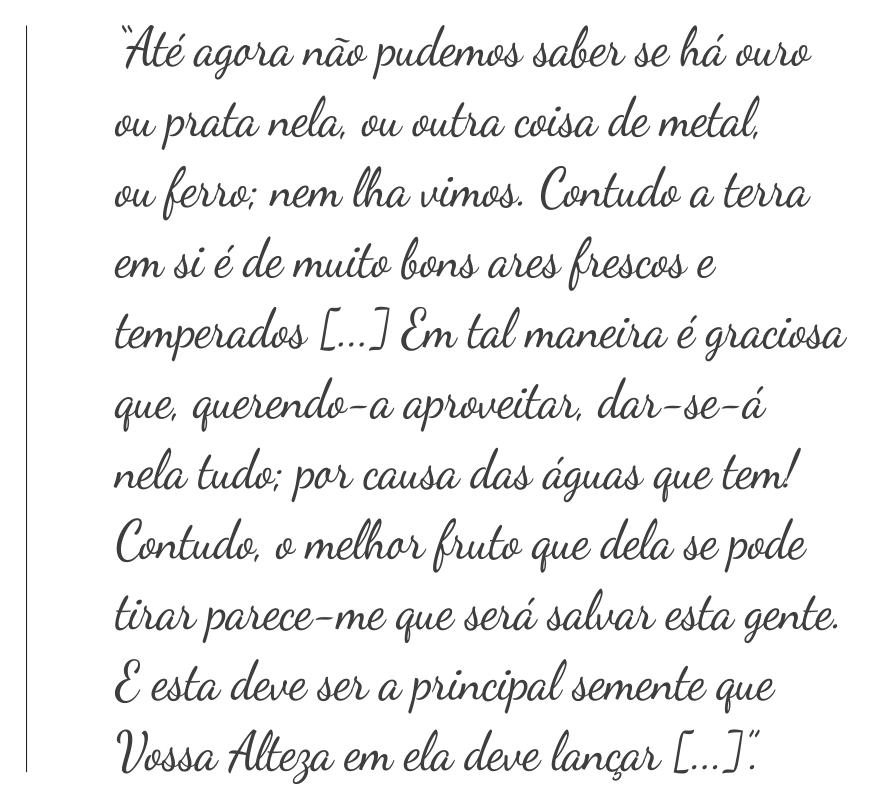

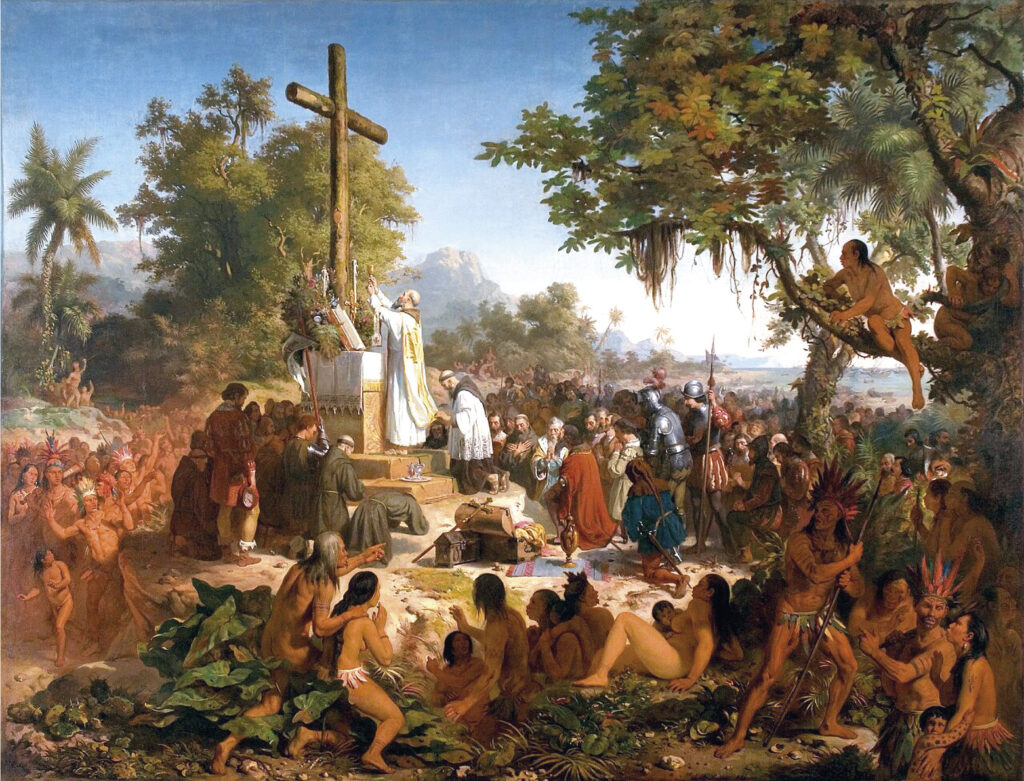

O trecho final da carta de Pero Vaz de Caminha endereçada ao rei português D. Manuel I, primeiro documento escrito sobre o Brasil, deu o tom de como seria nossa colonização. Após se depararem com a exuberância da natureza tropical e com os nativos — aqueles “sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas” —, cabia aos colonizadores estabelecer a fé católica e a cultura europeia como modelos civilizatórios da nova terra.

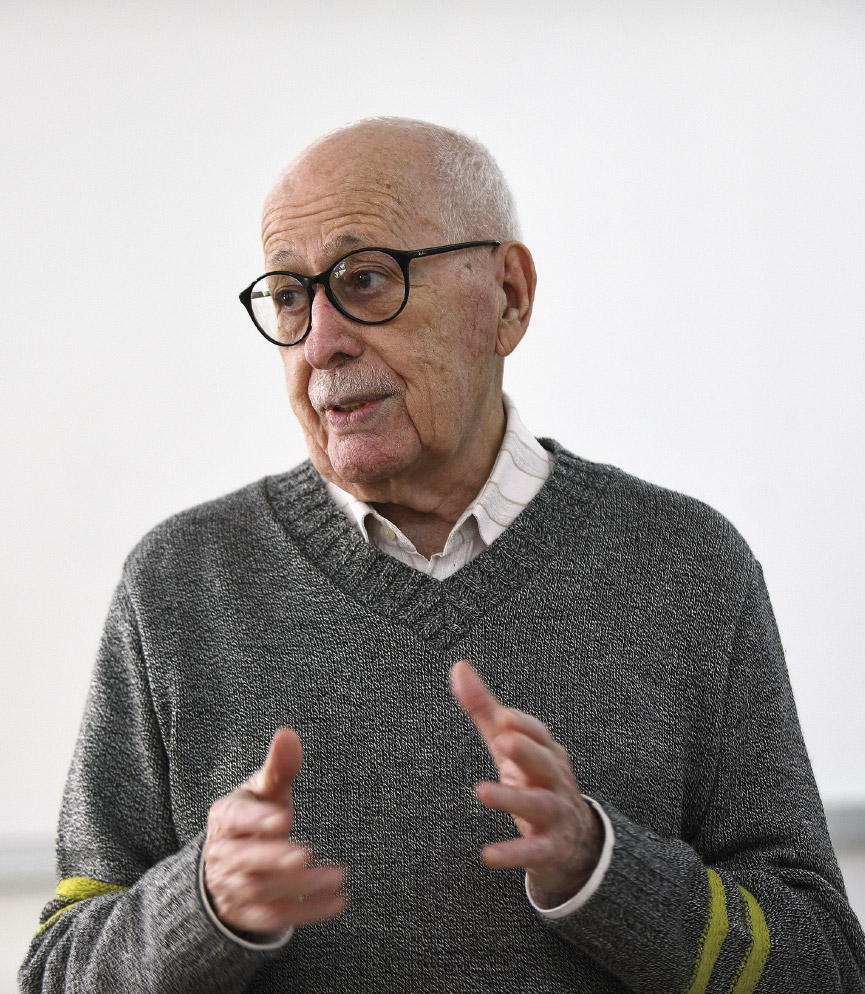

Quinhentos anos depois de lavrada nossa certidão de nascimento, coube a Silviano Santiago, crítico literário, ensaísta, romancista e um dos maiores intelectuais do país, um desafio digno dos que se lançaram “por mares nunca dantes navegados”. A convite da Comissão Nacional do Quinto Centenário do Descobrimento, formada por membros do Ministério das Relações Exteriores, Santiago foi o organizador da coletânea “Intérpretes do Brasil”, que reuniu diferentes obras com o objetivo de lançar luz sobre aspectos de nossas origens, sociedade e cultura. O resultado foi publicado em três volumes pela editora Nova Aguilar, em 2000, totalizando mais de 4.600 páginas, e é composto por uma seleção de dez textos entre os muitos que se tornaram fundamentais em nossa história. “Sem dúvida, a encomenda mais temerosa e arriscada”, lembra o crítico 25 anos depois.

Para celebrar o 25º aniversário de lançamento da obra, Santiago participou de uma conferência realizada pelo Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da Unicamp, na qual falou sobre sua formação intelectual e sobre os fatores que o influenciaram na seleção dos textos. Em uma conversa com o Jornal da Unicamp, ele também refletiu sobre a literatura brasileira contemporânea e sobre como sua ideia de entre-lugar, proposta nos anos 1970, continua a ser uma ferramenta útil para apreciá-la, além de contar como tem se equilibrado na corda bamba que considera ser a velhice.

Interpretações

Se o convite havia sido ambicioso, Santiago dobrou a aposta no início, sugerindo uma coleção de 60 volumes que abrangesse um panorama universal do pensamento desde o século 16 até o quinto centenário do país. “Infelizmente, meu editor julgou a proposta meio descabida”, lembra. Ainda assim, pensou que seria pouco restringir a seleção aos romances, sua área de especialidade, optando por lançar um olhar crítico à vasta produção ensaística do Brasil e sobre o Brasil.

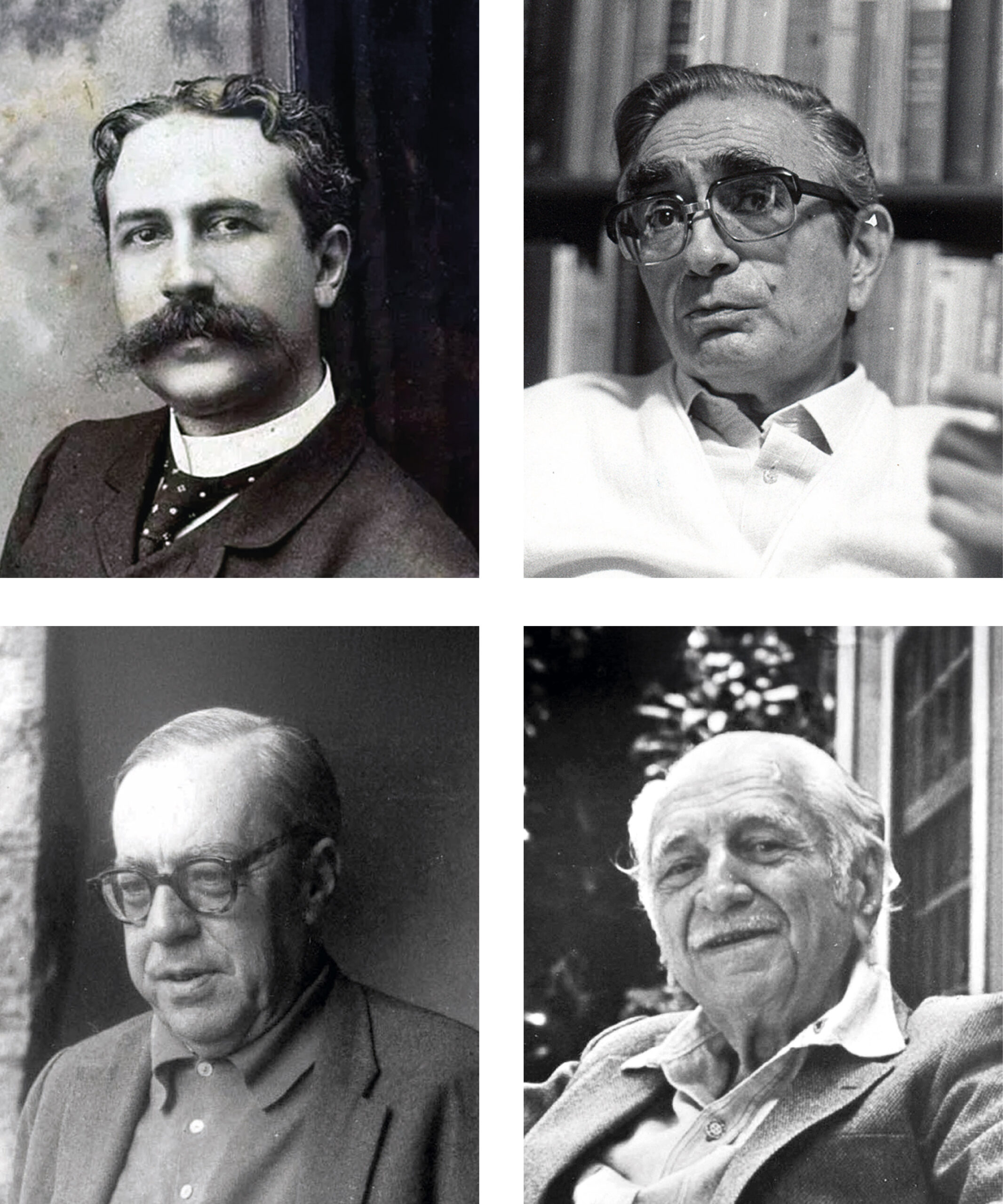

As obras escolhidas foram: O abolicionismo, de Joaquim Nabuco; A América Latina, de Manuel Bonfim; Populações meridionais do Brasil, de Oliveira Viana; Vida e morte do bandeirante, de Alcântara Machado; Retrato do Brasil, de Paulo Prado; História da sociedade patriarcal do Brasil (que reúne Casa Grande & Senzala, Sobrados e Mucambos e Ordem e Progresso), de Gilberto Freyre; Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Hollanda; Formação do Brasil contemporâneo, de Caio Prado Júnior; e A revolução burguesa no Brasil, de Florestan Fernandes. Todos os textos foram acompanhados por prefácios, escritos por acadêmicos contemporâneos, que contextualizam as obras. A primeira edição da coletânea contava, ainda, com Vidas Secas, de Graciliano Ramos, único romance selecionado. Porém, a partir da segunda edição, a comissão optou por manter apenas os ensaios na publicação.

Os textos compreendem um esforço de pensadores brasileiros em propor interpretações da formação nacional, o que explica serem originais do fim do século 19, tempo em que a emancipação política já estava bem estabelecida, até os anos 1970, com destaque para o período entre as décadas de 1920 a 1940. Santiago avalia que a abundância de textos de caráter interpretativo tem relação com a demora para que as universidades fossem instaladas no país — a Universidade de São Paulo (USP), por exemplo, surgiu em 1934. “Na América Latina, os brasileiros são os únicos a trabalhar a interpretação da nação inicialmente sob a forma de ensaio literário e, posteriormente, com metodologia que parte dos princípios rigorosos e científicos de uma disciplina das ciências sociais”, aponta.

Segundo o crítico, a intenção foi de somar à leitura epistemológica, de caráter científico, a tradição ensaística do país. “Foi como uma vingança da hermenêutica”, brinca Santiago, ressaltando que a escolha do título, Intérpretes, é uma forma de evidenciar que cada texto mira um aspecto da nação e que a interpretação do país é um projeto em aberto. Conforme mencionado no fim da introdução do primeiro volume, Santiago considera o país um “claro enigma”, em referência a uma das coletâneas de poemas de Carlos Drummond de Andrade. “Convivemos hoje com claros enigmas e a dissolução de toda e qualquer referência a um mundo mais justo. Prato cheio para os novos intérpretes do Brasil e do mundo.”

Entre-lugar

A afinidade de Santiago por obras que buscam compreender o país remonta a sua formação multicultural, cujo princípio norteador se caracteriza pelo esforço de romper com o eurocentrismo cultural em países como o Brasil e pela percepção do quanto a produção artística, sobretudo a literária, é um reflexo dessa dualidade entre a ruptura com o padrão estabelecido e a sua reprodução. Ao longo de sua trajetória, Santiago sintetizou este pensamento na ideia do “entre-lugar” da literatura brasileira e latino-americana. Segundo o crítico, trata-se de uma ferramenta de leitura com a qual é possível extrair o sentido dos textos literários a partir do contraste e da diferença. “O entre-lugar empenha-se em conceber uma análise cultural, não apenas estética, da literatura. Na verdade, trata-se de uma análise multicultural”, define.

Essa perspectiva pós-colonial vai ao encontro do pensamento de Jacques Derrida, filósofo franco-argelino célebre pela filosofia da desconstrução, que questiona a suposta rigidez entre significantes e significados, propondo que a linguagem é complexa, instável e fluida, o que abriu espaço para o questionamento dos centralismos culturais estabelecidos pelas relações coloniais. Apesar de considerá-lo um de seus mestres, Santiago conta que sua sensibilidade para este pensamento foi forjada antes mesmo das obras de Derrida terem sido publicadas. Formado em Letras Neolatinas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), rumou para Paris em 1961 para o doutorado em Literatura Francesa pela Universidade de Paris-Sorbonne. “Dei de cara com a Guerra de Independência da Argélia”, lembra o professor, que passou a conviver com a realidade de argelinos e tunisianos na capital de seus colonizadores.

Outra experiência que o despertou para a mesma consciência foi o período em que lecionou na Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, local em que teve contato com indígenas e latinos. Ver tantas diferenças nos mesmos espaços fez com que Santiago refletisse sobre a realidade do próprio país. “De repente, me deparei com um Brasil que desconhecia. Sou construído pela diferença”, conclui. “Fui construído para encontrar as ideias de Derrida em meu caminho.”

Um dos primeiros exercícios do crítico que o conduziram ao entre-lugar foi, justamente, o trabalho com a Carta de Caminha nas aulas em Albuquerque, no Novo México. “Como ensinar a Carta sem recair nos lugares comuns da colonização europeia, na catequese religiosa e na nudez ignorante?”, questiona Santiago, que propôs uma leitura do documento associando o poder colonial português contido no texto à metáfora da semente, referência tanto à fertilidade da terra brasileira, quanto à sugestão dada a D. Manuel I de semear a cultura europeia na colônia — metáfora que, ao longo de sua trajetória, Santiago estendeu à violência sexual cometida contra as mulheres indígenas e africanas. “Não há origem mais realista para se pensar o Brasil do que seu começo na Carta do escrivão.”

A visão se manteve ao longo da carreira e se revela na seleção de textos que compõem “Intérpretes do Brasil”. Um exemplo disso é o primeiro texto da coletânea, O Abolicionismo, de Joaquim Nabuco, que evidencia a questão racial como um dos pilares da formação nacional e, consequentemente, um dos temas que devem ser enfrentados na desconstrução do centramento da cultura europeia. “Centramento este que é responsável pela exclusão lenta, gradativa, arbitrária e violenta das culturas dos povos originários e dos povos africanos diaspóricos”, avalia.

Na corda bamba

Se o primeiro texto da coletânea data ainda do Brasil Império, período pré-abolição, a última obra selecionada por Santiago, Revolução burguesa no Brasil (1974), de Florestan Fernandes, já tem mais de 50 anos. De lá para cá, o país passou por transformações significativas, terreno fértil para o surgimento de novos intérpretes e interpretações. Porém, o cenário contemporâneo não é marcado pela efervescência registrada nos anos 1930 e 1940. Na visão do crítico, não há no país uma escassez de intelectuais. “Talvez os tenhamos até em excesso”, comenta. Para Santiago, o que parece dificultar o surgimento dessas novas reflexões é um deslocamento da palavra escrita para uma cultura excessivamente de imagens. “A palavra perde o seu lugar de soberana no processo de representação do pensamento humano. De repente aparece o computador. O teclado se torna um objeto contraditório e será o principal responsável por uma revolução inesperada no modo de o ser humano se expressar e até no modo de agir”, reflete.

Aos novos intelectuais que se aventurarem em tecer interpretações acerca do país, Santiago acredita que a ideia de formação nacional, hoje, seria mais bem explorada em dois recortes: a inserção da “linguagem Brasil” no cenário internacional — fenômeno do qual destaca a ascensão dos Brics [aliança intergovernamental composta por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul] e que entra em rota de colisão com líderes como Donald Trump na presidência dos Estados Unidos — e a inclusão de grupos sociais reprimidos no processo civilizatório brasileiro. Este último têm protagonizado debates recentes acerca de movimentos identitários e da produção literária contemporânea. Um exemplo dessas discussões ocorreu no fim de agosto deste ano. Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, a tradutora e professora da USP Aurora Bernardini defendeu que parte dos autores contemporâneos prezam mais pelo conteúdo do que pelo estilo literário e que a produção recente do país teria um excesso identitário.

Santiago avalia que tensionamentos do tipo fazem parte desse recorte e são necessários para se pensar o país. “A presença do identitarismo na literatura não ocorre à toa. Ela acontece porque essas identidades só podem ser bem expressas por meio de sua subjetividade”, que se reflete na produção literária. Para o professor, a desconstrução do centramento da cultura europeia implica a percepção de que grupos indígenas e africanos sempre sofreram desclassificações. “Hoje, há um retorno desses que foram desclassificados”, defende.

Aos 89 anos e com um vasto arcabouço intelectual construído, Santiago não refuta o peso da velhice. “A melhor metáfora que revela as contradições do período é a do ‘andar na corda bamba’. A longa experiência de vida ajuda, mas qualquer passo em falso é fatal. As redes de proteção são os médicos”. Talvez a experiência tenha o gabaritado para desenvolver um profundo interesse pela obra de Machado de Assis. Após a publicação de seu romance Machado, laureado com um Prêmio Jabuti em 2017, que se concentra nos últimos anos de vida do “Bruxo do Cosme Velho”, o professor acredita ter inaugurado um novo gênero literário, um “romance da sobrevivência”, a volta do caminho dos célebres romances de formação.

O contato próximo com a obra de Machado tem feito Santiago se debruçar sobre os últimos romances do escritor e contrastá-los com Em busca do tempo perdido, de Marcel Proust, de forma a identificar nessas obras a invenção da moderna narrativa introspectiva em língua portuguesa. “No momento presente, eu me tornei monomaníaco, até onde consigo ser”, reflete o crítico ao encontrar em Machado de Assis mais do que outra rede de proteção: uma fonte de equilíbrio para seguir em frente na sua corda bamba.