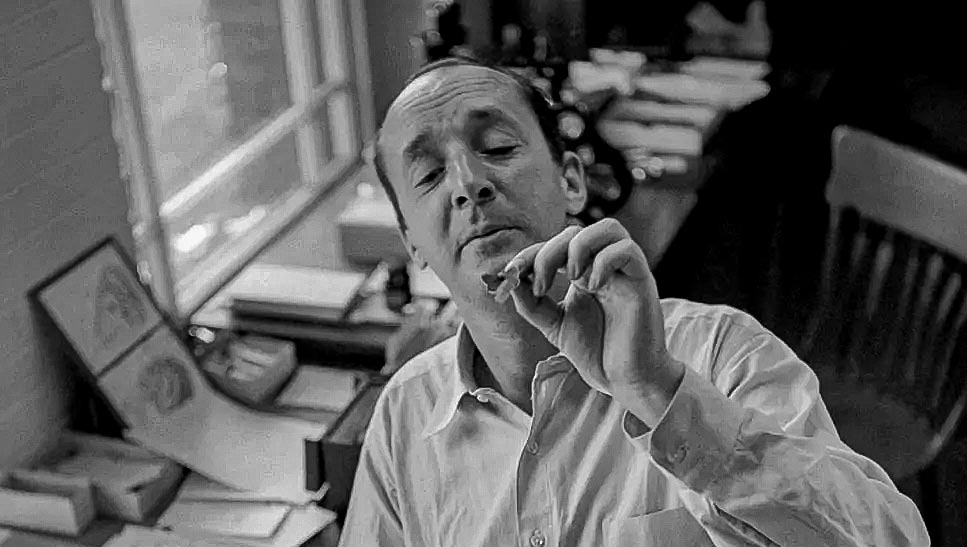

“Quando lemos, devemos reparar nos detalhes e acariciá-los”, escreveu Vladimir Nabokov. Frequentemente, nos faltam as palavras para identificar o que há de atraente em cada um desses detalhes. Mais até, nem sempre tais graças são notadas. É aí que aparece a utilidade da instrução.

Visando à formação do orador, Quintiliano (Institutio oratoria, X, 1) recomendava a releitura para valorizar as “coisas excelentemente ditas”; pois, “assim como os alimentos devem ser mastigados e quase liquefeitos para serem mais facilmente digeridos, a leitura tampouco deve ser crua, mas suavizada pela repetição e, assim preparada, encaminhada à memória e à imitação.” Seguindo Quintiliano, Erasmo (De ratione studii) aconselhava ao preceptor a leitura em voz alta de textos modelares, ressaltando “o encanto e a utilidade” dos argumentos, realçando palavras e figuras de linguagem, expondo, enfim, ao aluno, os méritos do autor, como estímulo ao trabalho de invenção. A admiração excita o impulso da emulação.

Ocorre-nos lembrar que Francis Bacon (“Of studies”) teria sido o primeiro a propor a degustação como uma imagem da apreciação de textos; desdobramento natural da antiga analogia entre leitura e alimento. A ideia se associa, no entanto, não ao prazer da leitura, mas a uma avaliação por amostras, em oposição ao maior investimento devido a certo tipo de obras: “Alguns livros devem ser degustados (are to be tasted), outros engolidos, alguns poucos mastigados e digeridos: isto é, alguns livros devem ser lidos apenas em partes, outros, sem grande cuidado; e alguns poucos, integralmente, com diligência e atenção.”

Bacon não tinha em mente interesses além da autoformação (“Leia não para contradizer e refutar, nem para acreditar e tomar como fato; nem para alimentar conversas ou discursos, mas para pesar e considerar.”). O aproveitamento da leitura para a conversação – extensão do exercício do juízo mas também ocasião de prazer – é louvado, de sua parte, pelo Duque de La Rochefoucauld (Mémoires): “tenho extrema satisfação em ler com uma pessoa de espírito, pois deste modo reflete-se continuamente no que se lê, e das reflexões que fazemos se forma uma conversação das mais agradáveis, e a mais útil.” Essa interação estimulante propicia uma avaliação arrojada dos textos: “Julgo bastante bem as obras em verso e prosa que me mostram; mas digo meu sentimento talvez com uma liberdade algo exagerada.”

Montaigne parecia apreciar na poesia latina a veemência de alguns termos (Ensaios, III, 5), os quais comporiam uma linguagem “rica de um vigor natural e constante.” Seu efeito vai além do prazer. Com eles, desfrutamos de uma eloquência “nervosa e sólida, que não tanto agrada quanto invade e arrebata.”

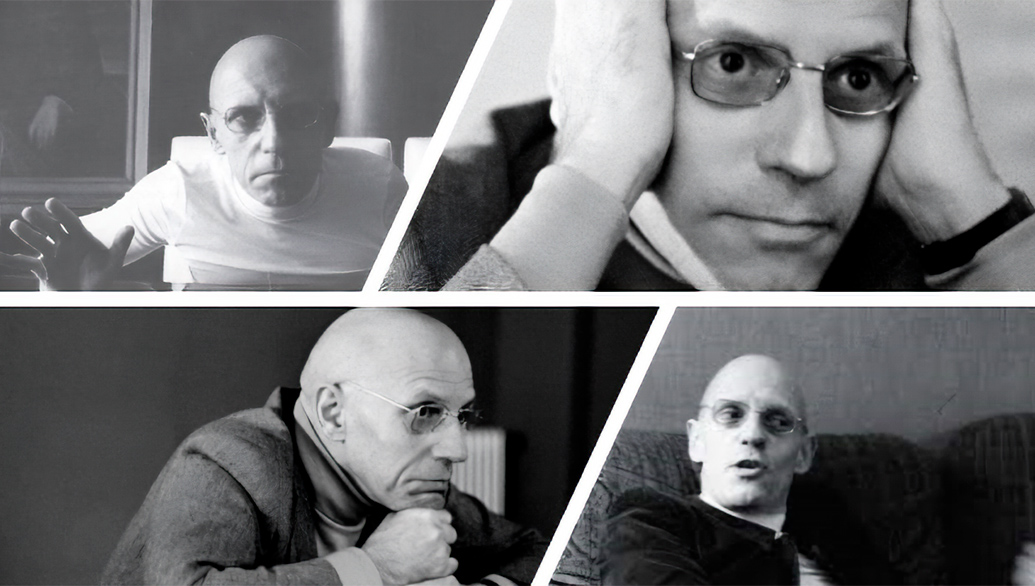

Essa elocução sem floreios não nos deveria indispor com os elementos ornamentais que conhecemos, desde a escola, como “figuras de linguagem”. Nos bons autores, o ornatus é parte integrante do discurso, e do brilho que ele manifesta. Pelas figuras, diz Marc Fumaroli (L’âge de l’éloquence), o texto respira, e se abre aos “ritmos e sonoridades dos fenômenos naturais”. Cícero fala do estilo como uma chuva benfazeja, e ainda hoje podemos nos valer da antiga prática dos florilégios, transcrevendo passagens que nos falam à imaginação.

Tudo isso faz pensar nesse livro singular, The elements of eloquence, de Mark Forsyth. Com graça e fundamento, o autor nos desvenda os conceitos de catacrese, epanalepsis, anadiplose, epizêuxis e outras figuras de nome arrevesado, com as quais, no entanto, convivemos no dia a dia, o que ele ilustra recorrendo a um repertório que vai das canções dos Beatles a Shakespeare.

Em Nabokov, a atenção ao detalhe, reforçada pela releitura, é caminho para uma compreensão mais abrangente de conjuntos imponentes. No pequeno manual de Forsyth, que está distante da monumental erudição do Manual de Retórica Literária de Lausberg, podemos respigar (para usar um arcaísmo) passagens saborosas, degustá-las com prazer e utilizá-las com proveito na apreciação de outras obras.

Este texto não reflete, necessariamente, a opinião da Unicamp.

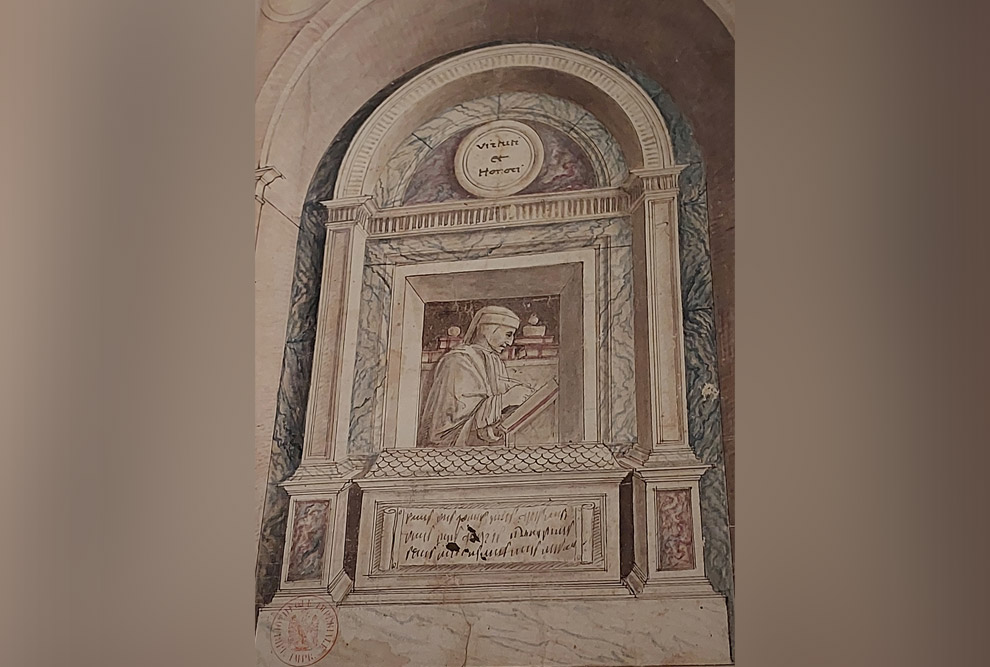

Foto de capa: