O Prêmio Nobel de Economia de 2025 voltou a iluminar um velho tema da fé moderna: a crença de que a inovação é o motor do progresso. Ao reconhecer os economistas que explicaram, com refinamento teórico e dados sofisticados, como o avanço tecnológico impulsiona a produtividade e o crescimento, o prêmio parece reafirmar uma convicção que sobreviveu a todas as crises — da bolha das pontocom ao colapso financeiro de 2008, das pandemias às guerras: se há problemas, a inovação os resolverá.

No espírito desta coluna — Controvérsias —, vale indagar se essa confiança ainda se sustenta, tal como a concebemos, no mundo de hoje. Não porque a inovação tenha perdido relevância; ao contrário, nunca foi tão necessária. Mas porque o contexto mudou. A economia global de 2025 vive sob a sombra dos limites ecológicos, das mudanças climáticas e de uma sensação difusa de que o planeta não aguenta mais o tipo de crescimento que associamos ao bem-estar.

Diante disso, quem sou eu para rejeitar as ideias dos laureados? Elas são sólidas, fecundas e belas na sua lógica interna. A questão é outra: será que elas respondem às perguntas do nosso tempo? Ou continuamos aplicando um modelo de raciocínio forjado em um contexto de expansão, num planeta que parecia infinito, a um mundo que agora descobre seus contornos finitos?

Confesso que não tenho respostas. A ciência — e a boa Economia — começam quando reconhecemos os limites do nosso saber. O que proponho, portanto, é uma conversa sobre o que esse Nobel celebra, sobre o que ele talvez ignore e, sobretudo, sobre o que nós, como sociedade, precisamos repensar.

O Nobel e o imaginário do progresso

Os prêmios Nobel costumam dizer tanto sobre o presente quanto sobre o futuro. A cada edição, a escolha do comitê revela o que a comunidade científica considera essencial preservar ou reafirmar. Neste ano, ao premiar Philippe Aghion, Peter Howitt e Ufuk Akcigit, pesquisadores que estudaram os mecanismos da inovação e do crescimento de longo prazo, a mensagem foi clara: o progresso tecnológico continua sendo a principal fonte da prosperidade humana.

É uma visão poderosa, que atravessou todo o século XX e moldou políticas públicas, estratégias empresariais e o imaginário coletivo sobre o que significa “avançar”. A ideia central, sintetizada em inúmeros modelos de crescimento endógeno, é elegante: a inovação destrói o velho, cria oportunidades, aumenta a produtividade, eleva a renda e estimula novas invenções — e assim por diante, num ciclo virtuoso que nos empurra para frente.

Por muito tempo, os modelos descreveram bem a trajetória do mundo ocidental: a eletrificação, os antibióticos, a mecanização agrícola, os computadores, a internet etc. Cada salto tecnológico parecia confirmar que o crescimento era não apenas possível, mas desejável e, de certa forma, natural.

Essa narrativa, porém, tem um subtexto raramente discutido: o de que a inovação é sempre positiva, que mais é sempre melhor e que o crescimento pode — e deve — ser contínuo e infinito. A economia neoclássica tradicional nunca se preocupou com o tamanho do planeta, porque, durante séculos, o planeta parecia grande o suficiente para sustentar o sonho do progresso ilimitado.

Mas o século XXI começou a testar os limites dessa crença. À medida que o aquecimento global avança, que a perda de biodiversidade se acelera e que as desigualdades se tornam mais gritantes, começa a surgir uma pergunta desconfortável: e se a própria lógica que nos trouxe até aqui estiver se chocando contra as fronteiras do possível?

Os laureados de 2025 não ignoram essa tensão, mas a moldura conceitual dos seus modelos é a de que o crescimento é a medida central do sucesso e que cabe à inovação torná-lo compatível com a sustentabilidade. Talvez seja o momento de perguntar se essa compatibilidade é possível — ou se ela própria é uma ficção reconfortante.

Quando o planeta entra na equação

Por muito tempo, a Economia pôde se dar ao luxo de ignorar a ecologia. A natureza aparecia, nos modelos clássicos, como um pano de fundo generoso: uma fonte inesgotável de recursos e um sumidouro infinito de resíduos. O crescimento dependia essencialmente do capital e do trabalho; o planeta, esse pequeno detalhe, ficava fora da conta.

Mas o século XXI introduziu uma variável que não se encaixa bem nas equações: os limites planetários. Não é apenas o clima que muda — é a relação entre o sistema econômico e o sistema terrestre. E, de repente, a antiga crença no crescimento perpétuo começa a parecer uma espécie de anacronismo elegante: intelectualmente coerente, mas fisicamente impossível.

Vozes como as de Kate Raworth, com sua Economia Donut, Tim Jackson, autor de Prosperity without Growth, e Jason Hickel, em Less is More, realistas ecológicos, introduzem o planeta na equação. Raworth propõe uma economia que funcione dentro de um “anel” — entre o piso social mínimo e o teto ambiental máximo. Jackson questiona a obsessão com o PIB e argumenta que prosperar não é o mesmo que crescer. Hickel vai além: sugere que o próprio imperativo do crescimento é o motor da crise climática e da desigualdade.

Essas críticas revelam que a inovação, sozinha, não garante sustentabilidade. Porque toda inovação é ambígua — cria soluções, mas também novas pressões. Os carros elétricos reduzem emissões, mas ampliam a demanda por lítio e cobalto. A inteligência artificial otimiza sistemas, mas consome energia em escala crescente. As biotecnologias prometem reduzir impactos agrícolas, mas podem concentrar ainda mais o poder sobre as sementes e os recursos genéticos.

A ideia de “crescimento verde”, que dissocia o progresso econômico do uso de recursos e das emissões, é sedutora, e há evidências de avanços importantes. Porém, até agora, as iniciativas têm sido localizadas e insuficientes para compensar o ritmo global de degradação. O mundo ainda cresce mais rápido do que consegue se descarbonizar.

Isso não significa que devamos abandonar a inovação ou o crescimento, mas talvez reposicioná-los: em vez de fins em si mesmos, transformá-los em instrumentos de uma prosperidade dentro dos limites do planeta. E, para isso, é preciso revisar o que entendemos por sucesso econômico — e o que esperamos da própria inovação.

A controvérsia necessária

Talvez o ponto mais instigante desse debate não esteja nas divergências entre economistas, mas nas perguntas que evitamos fazer: para quem serve a inovação? O que ela busca otimizar? E como medimos seus resultados?

A tradição que inspira o Nobel de 2025 parte da premissa de que inovação e produtividade são bens universais — quanto mais delas houver, melhor para todos. É uma crença confortável e, até certo ponto, verdadeira: ninguém gostaria de renunciar aos avanços médicos, energéticos ou digitais que transformaram a vida moderna. Mas ela esconde o fato de que nem toda inovação gera bem-estar e de que a distribuição dos ganhos tecnológicos é profundamente desigual. O que vemos hoje é um paradoxo: nunca se inovou tanto e nunca as tensões sociais e ambientais pareceram tão agudas. Isso sugere que talvez tenhamos sido bem-sucedidos em aumentar a eficiência dos meios, mas nem tanto em redefinir os fins. Inovar tornou-se quase um fim moral em si — uma medida de vitalidade civilizatória —, mesmo quando os resultados não se traduzem em vidas melhores ou em maior equilíbrio com o planeta.

A economista Mariana Mazzucato tem insistido nesse ponto ao propor uma visão de inovação orientada por missões públicas: em vez de deixar o mercado decidir o rumo das descobertas, cabe à sociedade definir os objetivos coletivos — como descarbonizar a economia, regenerar ecossistemas, ou universalizar o acesso a cuidados e educação. A inovação, nesse modelo, é instrumento, não dogma.

Mas isso exige repensar também nossas métricas. O PIB continua sendo a bússola do progresso, embora meça apenas o fluxo monetário de bens e serviços, ignorando se eles geram qualidade de vida ou destruição ambiental. A produtividade, por sua vez, mede quanto se produz por hora trabalhada, mas não distingue se o que se produz aproxima ou afasta o futuro sustentável que dizemos desejar.

Talvez a verdadeira controvérsia do nosso tempo não se dê entre o “crescimento verde” e o “decrescimento”, mas entre continuar medindo o mundo com as mesmas réguas ou inventar novas formas de mensurar o que realmente importa. Enquanto os incentivos permanecerem atrelados a indicadores cegos ao contexto ecológico e humano, a inovação continuará correndo — mas talvez na direção errada.

Um diálogo possível

Não é preciso escolher entre o otimismo tecnológico e o ceticismo ecológico. O desafio é estabelecer um diálogo entre esses dois mundos — o da inovação, que acredita na capacidade humana de reinventar o futuro, e o da ecologia, que lembra que o futuro tem fronteiras físicas inegociáveis.

Não se trata de uma disputa entre fé e razão, mas entre velhas e novas formas de imaginar o progresso. Durante boa parte da modernidade, crescer significou produzir mais, consumir mais, e transformar mais rapidamente o que estava à nossa volta. Hoje, talvez signifique o oposto: fazer melhor com menos, regenerar em vez de extrair, equilibrar em vez de acumular. A inovação continua sendo indispensável — mas o seu papel precisa mudar de vetor: não acelerar o que já existe, e sim redesenhar as bases do que é possível.

O futuro da inovação — e talvez sua salvação — depende do que a impulsiona. Enquanto forem apenas o lucro, a competição e o consumo a impulsioná-la, a criatividade humana continuará refém de um ciclo que corrói a base material da própria vida. Mas se o impulso vier de objetivos coletivos — missões públicas, propósitos de regeneração, inclusão e sustentabilidade —, a inovação pode voltar a ser o que sempre prometeu: uma ferramenta de esperança.

No fundo, é disso que trata esta controvérsia. Não de negar o mérito dos premiados, mas de ampliar o horizonte da pergunta: inovar, sim — mas em qual direção, e por quais motivos? E talvez seja essa, afinal, a conversa que o Nobel deste ano — sem querer — nos convida a ter.

A conversa que ainda precisamos ter

A beleza da Economia — e talvez também sua armadilha — é acreditar que o mundo pode ser explicado por modelos elegantes. Mas há momentos em que a realidade começa a escapar das equações, e é preciso mais imaginação do que cálculo. O desafio das próximas décadas parece ser justamente esse: combinar o rigor da razão econômica com a humildade de reconhecer que o planeta não é uma variável externa, e que a sociedade não é apenas um somatório de indivíduos.

A inovação continuará sendo indispensável. Mas é passada a hora de olhar não só para o seu quanto, e sim para o seu porquê e para quem. O que nos move a inovar? O medo da escassez? A busca pelo lucro? O desejo legítimo de melhorar a vida das pessoas? Ou apenas a inércia de um sistema que aprendeu a acelerar, mesmo quando não sabe para onde vai?

As tecnologias mais transformadoras da história não nasceram de uma corrida cega, mas de uma intenção: curar doenças, ampliar liberdades, conectar pessoas, compreender o universo. Elas emergiram quando os drives da inovação estavam voltados para o coletivo, e não apenas para o ganho individual.

Não penso que precisemos desacelerar o motor da inovação, mas que é preciso trocar o combustível, substituir a lógica da extração pela da regeneração, o incentivo da escassez pelo da cooperação, e a promessa de crescimento ilimitado por uma prosperidade compartilhada e sustentável.

Não há mapa pronto para isso — e é exatamente por isso que precisamos conversar. Porque, como toda boa controvérsia, essa também é uma forma de esperança: a esperança de que ainda somos capazes de escolher o rumo antes que a estrada acabe.

Este texto não reflete, necessariamente, a opinião da Unicamp.

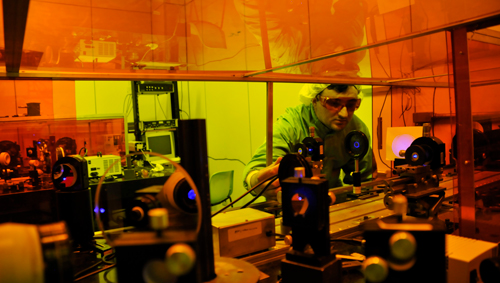

Foto de capa:

![Antonio Buainain: "Por muito tempo, a Economia pôde se dar ao luxo de ignorar a ecologia. […] Mas o século XXI introduziu uma variável que não se encaixa bem nas equações: os limites planetários."](https://jornal.unicamp.br/wp-content/uploads/sites/32/2024/03/JU-artigos_20240325_Global-Climate_capa.jpg)