Em julho deste ano, uma boa notícia ganhou destaque: o Brasil voltou a sair do Mapa da Fome da FAO. Depois de quase uma década de retrocessos, as estatísticas internacionais registraram uma redução expressiva da fome no país. É motivo para celebrar? Sem dúvida. Mas também é motivo para refletir. Porque a permanência e a recorrência da fome em um país que é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo revelam contradições profundas, que não serão resolvidas por manchetes nem por indignação moral passageira.

A boa notícia deve servir de ponto de partida para um debate mais amplo: o que entendemos por segurança alimentar e nutricional? Quais os caminhos reais para garanti-la? E, sobretudo, quais mitos e visões equivocadas ainda bloqueiam uma compreensão mais efetiva do problema? É sobre eles que este artigo se debruça.

O paradoxo da fome no século XXI

O paradoxo é conhecido, mas não menos chocante: o mundo produz alimentos suficientes para alimentar mais de 10 bilhões de pessoas, mas cerca de 735 milhões ainda passam fome (FAO, 2023). Essa realidade brutal desmente, de saída, uma visão ainda presente no imaginário social: a de que a fome é um problema de escassez produtiva.

Não é! A fome é, antes de tudo, um problema de acesso, renda, logística, instituições e política. É também consequência de desigualdades históricas e de novas vulnerabilidades criadas pelo clima, pelos conflitos, guerras e pelas crises globais. No caso do Brasil, não basta sustentar que produzimos como nunca; mais importante talvez seja reconhecer que, ao mesmo tempo, o país “falha como sempre” quando se trata de assegurar acesso equitativo aos alimentos.

A evolução do conceito de segurança alimentar

Por muito tempo, a insegurança alimentar foi tratada como sinônimo de falta de alimentos. Bastava medir calorias disponíveis: quem não tinha acesso ao mínimo necessário sofria fome. Essa visão moldou políticas públicas durante décadas.

Hoje, entretanto, o quadro é mais complexo. A fome e a obesidade convivem lado a lado, muitas vezes nos mesmos países, cidades e até famílias. A insegurança alimentar já não se resume à escassez, mas também ao excesso e à má qualidade da dieta, marcada pelo consumo de ultraprocessados e carência de nutrientes essenciais. Mesmo em famílias com renda suficiente para comprar alimentos de verdade.

A FAO e a Organização Mundial da Saúde (OMS) vêm chamando a atenção para essa transição: estamos diante de uma epidemia global de má nutrição em múltiplas formas (FAO et al., 2022; WHO, 2021). Segundo estimativas recentes, a obesidade e as doenças associadas superam a fome como causas de mortalidade em diversas regiões do mundo, inclusive no Brasil (Global Nutrition Report, 2022; Global Burden of Disease Study, Afshin et al., 2017; https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(19)30041-8/fulltext).

Isso significa que segurança alimentar deve ser compreendida em sentido amplo: não apenas o acesso a calorias suficientes, mas também a dietas saudáveis, variadas e culturalmente adequadas. Combater a fome continua urgente, mas assegurar qualidade nutricional e acessibilidade universal tornou-se igualmente inadiável.

Agricultura familiar: o mito dos 70%

Nesse debate mais complexo, alguns mitos continuam a distorcer o diagnóstico. Um dos mais persistentes é a afirmação de que a agricultura familiar responde por 70% da produção de alimentos no Brasil. Essa narrativa, repetida em discursos políticos, sites oficiais e até em artigos acadêmicos, ganhou status de verdade, mas não resiste à análise dos dados.

O equívoco tem origem em um estudo pioneiro da FAO, coordenado por Carlos Guanziroli e Silvia Cardim no final da década de 1990 (Guanziroli & Cardim, Novo Retrato da Agricultura Familiar no Brasil; Brasília, FAO/INCRA, 2000; ), que teve o mérito de revelar a relevância da agricultura familiar, até então invisibilizada nos debates sobre o setor. Mas a interpretação entusiasmada de seus resultados deu origem ao mito, reproduzido sem rigor metodológico.

Em 2014, Rodolfo Hoffmann, um dos mais respeitados estatísticos brasileiros e referência nos estudos de agricultura e renda, desmontou a narrativa com uma nota técnica publicada na revista Segurança Alimentar e Nutricional. Sua conclusão foi categórica: “o valor monetário de toda a produção da agricultura familiar corresponde a menos de 25% do total das despesas das famílias brasileiras com alimentos” (Hoffmann, A agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos no Brasil? Segurança Alimentar e Nutricional, Campinas, SP, v. 21, n. 1, p. 417–421, 2015. DOI)

O problema do mito é duplo: ele não apenas cria uma imagem irreal da capacidade produtiva da agricultura familiar, como também fomenta um falso antagonismo entre agricultura familiar e agronegócio. Parte-se da ideia de que apenas a primeira produz alimentos, enquanto o segundo estaria voltado exclusivamente a commodities de exportação. Trata-se de uma caricatura.

A agricultura familiar é relevante sob os pontos de vista econômico, social e político, mas é heterogênea: alguns segmentos são altamente produtivos e integrados ao mercado; outros, de subsistência, enfrentam vulnerabilidade extrema. Apoiar a agricultura familiar para que tenha condições reais de modernização e integração é necessário e urgente, mas esse apoio não precisa de justificativas falsas, como o mito dos 70%. Ao contrário, narrativas desse tipo podem aprisionar parte da agricultura familiar na produção exclusiva de alimentos básicos, quando muitos agricultores poderiam ampliar sua renda explorando nichos diferenciados — inclusive produtos “gourmetizados”, destinados a chefs renomados e restaurantes de alta gastronomia, voltados a um público disposto a pagar mais, o que em nada diminui sua relevância social. É preciso libertar a agricultura familiar da obrigação de produzir “arroz, feijão e mandioca”, reconhecer sua diversidade e seu potencial para ir mais além. Para tanto, é fundamental formular políticas que fortaleçam o setor em toda a sua amplitude.

O agronegócio: commodities ou alimentos?

Do outro lado, persiste a afirmação de que o agronegócio não produz alimentos, mas apenas commodities. Essa dicotomia não apenas é enganosa, mas contraproducente, porque obscurece o papel real do setor no abastecimento interno e na segurança alimentar. Grãos como soja, milho, arroz e trigo; proteínas animais como carne, leite e ovos; óleos vegetais como soja e algodão: todos são commodities e, ao mesmo tempo, alimentos. Compõem a base calórica e proteica da dieta brasileira e mundial. O fato de circularem em mercados globais como commodities não lhes retira a condição de alimentos, nem reduz sua importância para a segurança alimentar.

O agronegócio brasileiro responde pela maior parte da oferta estável e em escala de alimentos acessíveis à população. Sem sua contribuição, não haveria como garantir o abastecimento interno, tampouco o papel estratégico do Brasil no mercado internacional. Além disso, o setor é um dos principais motores de geração de renda, emprego e divisas no país, e essa renda também contribui para ampliar o acesso de milhões de famílias aos alimentos. Isso não significa ignorar seus problemas: concentração fundiária, conflitos sociais, uso inadequado de insumos, impactos ambientais e mal uso do poder político. Mas reduzir o setor a vilão absoluto é simplista e contraproducente. O verdadeiro debate deve reconhecer tanto os avanços quanto as contradições, e buscar formas de tornar o setor mais sustentável, inclusivo e alinhado às políticas de segurança alimentar.

O erro estrutural do Brasil

Como entender, então, que um país agroexportador ainda conviva com milhões em insegurança alimentar? A resposta não está na produção. O erro estrutural do Brasil é a persistência de uma desigualdade profunda e multidimensional, que envolve não apenas renda, mas também acesso a serviços públicos, oportunidades de trabalho e mobilidade social, a começar pela educação de qualidade.

O país produz e exporta em escala global, mas falha em organizar uma política alimentar e nutricional consistente, capaz de articular produção, consumo popular e políticas sociais de longo prazo. Parte do tempo subsidia desperdícios; parte do tempo abandona os mais vulneráveis. Em um cenário de desigualdades acumuladas e políticas públicas fragmentadas, a fome ressurge, mesmo em meio à abundância.

Onde a roda trava?

O maior obstáculo, no entanto, talvez não seja técnico, mas político: a instrumentalização da fome. Em vez de política pública baseada em evidência, o tema é usado como palanque eleitoral ou bandeira ideológica. Cada governo prefere inventar sua vitrine a dar continuidade ao que já existe, desmontando programas e desperdiçando energia. Enquanto a fome for tratada como espetáculo ou como arma retórica, continuará sendo perpetuada como problema.

O caminho a ser seguido é conhecido, mas exige vontade política. É preciso integrar produção e proteção social, porque segurança alimentar só se sustenta quando há oferta estável em escala e preços acessíveis, combinados com redes de proteção que assegurem poder de compra aos mais pobres. Isso deve ser feito por meio de políticas baseadas em evidência, com diagnósticos rigorosos, metas claras e avaliação contínua de resultados — não por meio de slogans. Também é indispensável promover a inovação e a inclusão produtiva, em especial para os pequenos agricultores, que necessitam de crédito de verdade, assistência técnica qualificada, sementes adaptadas e acesso a canais modernos de comercialização. Do mesmo modo, a construção de uma resiliência logística e institucional é condição para reduzir perdas, ampliar a armazenagem, tornar o seguro rural mais inteligente e, sobretudo, assegurar governança estável para que as políticas não sejam desmontadas a cada mudança de governo. Por fim, um passo fundamental é superar as narrativas falsas que ainda dominam o debate — como a ideia de que a agricultura familiar responde por 70% da produção de alimentos ou de que o agronegócio só produz commodities — e substituir slogans por diagnósticos corretos, capazes de orientar políticas públicas consistentes e de longo prazo.

Conclusão

A boa notícia de que o Brasil voltou a sair do mapa da fome é um alento. Mas não deve nos iludir. A fome é um problema estrutural, e sua superação exige políticas persistentes, coordenação intersetorial e compromisso de longo prazo.

Não se trata de um desafio técnico, mas político e moral. E a pergunta que nos interpela é simples: estamos dispostos, como sociedade, a abandonar os slogans e enfrentar a realidade?

A segurança alimentar não se conquista com discursos ou estatísticas convenientes. Conquista-se com gestão competente, ciência, inovação e justiça social. O resto é retórica – e, como a história insiste em nos lembrar, retórica não enche prato.

Para quem deseja se aprofundar no tema, recomendo a leitura do livro Segurança Alimentar e Nutricional: O Papel da Ciência Brasileira no Combate à Fome, organizado por Mariangela Hungria, Prêmio “Nobel da Agricultura” em 2025. A obra reúne contribuições de diferentes áreas do conhecimento e oferece uma visão abrangente sobre como a ciência brasileira pode enfrentar os desafios da fome e da má nutrição.

Este texto não reflete, necessariamente, a opinião da Unicamp.

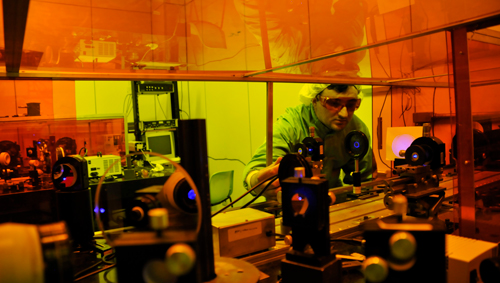

Foto de capa: