Fome,

substantivo feminino

Pesquisa revela como gênero e raça moldam o acesso à alimentação e propõe caminhos para aprimorar estatísticas e políticas públicas

Fome,

substantivo feminino

Pesquisa revela como gênero e raça moldam o acesso à alimentação e propõe caminhos para aprimorar estatísticas e políticas públicas

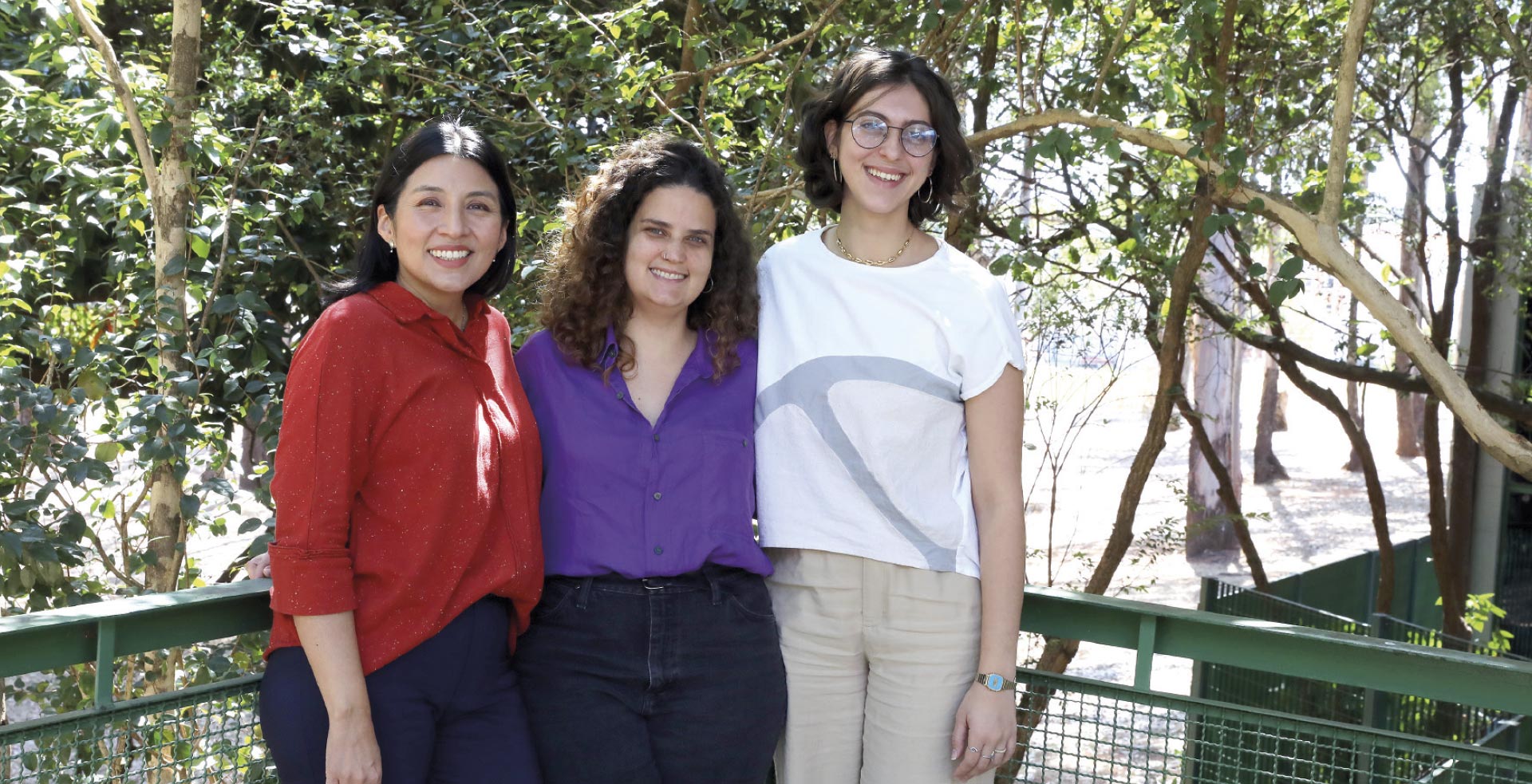

No Brasil, a fome tem gênero, cor e endereço. Ela se concentra nos lares chefiados por mulheres negras, atravessando a rotina de milhões de famílias que convivem com restrições severas ao acesso à alimentação adequada. Esse é o ponto de partida da dissertação de mestrado de Clara Mendonça Saliba, defendida no Instituto de Economia (IE) da Unicamp, sob orientação da professora Ivette Luna e coorientação da professora Luiza Nassif Pires. Intitulado “Fome, substantivo feminino: considerações sobre a insegurança alimentar em domicílios brasileiros chefiados por mulheres”, o trabalho aplica a lente da economia feminista para analisar a insegurança alimentar e revela como desigualdades históricas se expressam naquilo que deveria ser o mais elementar dos direitos.

A pesquisa combina revisão conceitual e análise dos microdados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF 2017-2018). Com o auxílio de um modelo estatístico, Saliba estimou a probabilidade de insegurança alimentar de acordo com características socioeconômicas e demográficas dos domicílios. O resultado confirma uma desigualdade persistente: lares chefiados por mulheres negras enfrentam níveis de insegurança alimentar muito acima da média nacional.

Metade (50,5%) dos domicílios chefiados por mulheres negras, no período analisado, vivia algum grau de insegurança alimentar — contra 36,7% da média nacional. Mesmo com dados de renda per capita e região considerados, as diferenças permanecem. O efeito positivo da renda é 12% maior em domicílios chefiados por homens brancos do que naqueles chefiados por mulheres negras. Em outras palavras, um mesmo valor em dinheiro compra mais oportunidades de acesso à comida dependendo de quem chefia a família.

sobre a fome

Assimetrias

A pesquisa mostra que essa desigualdade não se restringe ao rendimento. Outras dimensões, invisíveis nas estatísticas tradicionais, ajudam a explicar por que a fome tem cor e gênero no Brasil.

“A dimensão da utilização dos alimentos nos permite investigar quem realiza o trabalho de preparo das refeições, frequentemente oculto e não remunerado, e sob quais condições. As assimetrias reveladas por essa perspectiva ajudam a explicar por que as mulheres enfrentam mais insegurança alimentar e mostram como os sistemas alimentares dependem justamente da exploração de sua mão de obra”, observa a autora da pesquisa.

Um dos principais pontos levantados pela dissertação é a limitação dos instrumentos de mensuração. A Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (Ebia), baseada na ótica do domicílio, não capta as desigualdades dentro da família. Isso significa que uma casa pode ser classificada em segurança alimentar, mesmo que mulheres ou crianças estejam comendo por último ou em menor quantidade.

Para a orientadora da dissertação, Ivette Luna, é urgente ajustar os métodos para dar conta dessa realidade. “A Ebia tende a ocultar a heterogeneidade intradomiciliar. Avançar para uma coleta de dados em nível individual permitiria identificar se a insegurança alimentar afeta mais mulheres, crianças ou idosos, além de revelar dinâmicas de poder no uso da renda. O essencial é que esses dados possam ser agregados de volta ao nível domiciliar, garantindo comparabilidade com a POF e outras pesquisas, sem perder a capacidade de construir novos indicadores sobre desigualdades internas às famílias.”

Esse tipo de aprimoramento metodológico, conforme a pesquisa, tornaria as estatísticas mais fiéis à realidade e permitiria formular políticas públicas capazes de enfrentar desigualdades invisíveis nos números.

DIMENSÕES ESQUECIDAS

A economia feminista trouxe contribuições centrais ao trabalho ao olhar para dimensões raramente consideradas no debate sobre fome, explica a autora do estudo. Uma delas é a agência, ligada à capacidade de tomar decisões. No caso da alimentação, relaciona-se à definição sobre o que comprar, como preparar, quem come e em que ordem. Essa dimensão mostra que a insegurança alimentar também está relacionada à ausência de poder sobre os alimentos.

Outra dimensão é a utilização, a qual trata de tudo o que é necessário para que o alimento vire refeição: tempo para cozinhar, acesso a gás, a água, a utensílios e conhecimento culinário. Muitas vezes esses recursos faltam, e a responsabilidade recai sobre as mulheres. Ao destacar esses fatores, o conceito mostra que não basta o alimento estar disponível; é preciso que as famílias tenham condições reais de prepará-lo e consumi-lo com qualidade.

Para a coorientadora, Luiza Nassif Pires, essa abordagem teórica foi decisiva para orientar o estudo. “A perspectiva da economia feminista trouxe contribuições teóricas e metodológicas que orientaram não apenas o modo como a pesquisa foi conduzida, mas também o tipo de pergunta que pôde ser feita. Ela amplia o olhar para além da renda, incorporando dimensões como agência e utilização, ligadas ao cuidado, ao tempo disponível e ao acesso desigual a recursos. Isso ajuda a explicar por que a insegurança alimentar é mais comum entre mulheres, sobretudo entre as mulheres negras”, comenta.

A pesquisa sugere que políticas de combate à fome devem considerar não apenas renda e disponibilidade de alimentos, mas também quem exerce o trabalho de preparo, quem toma as decisões e quem sofre mais as privações. Isso significa, por exemplo, que programas de transferência de renda precisam ser combinados a medidas que fortaleçam a agência das mulheres, que valorizem o trabalho de cuidado e que incorporem critérios de gênero e raça no desenho das ações.

“O olhar interseccional [termo que se refere ao cruzamento entre raça, gênero e classe] ajuda a entender por que, mesmo em condições aparentemente iguais, alguns domicílios conseguem acessar melhor os alimentos do que outros. No caso brasileiro, o racismo e o patriarcado estruturam essas diferenças. Isso evidencia como o lugar social de quem chefia o domicílio define a extensão e o limite da segurança alimentar”, conclui Saliba.