Inventários ‘post mortem’ dissecam 100 anos de escravidão em Campinas

A partir da leitura e da transcrição de informações de aproximadamente 1.130 processos, realizados entre 1793 e 1888 estão sendo coletados dados relativos aos senhores e escravizados

Em 1854, pouco mais de 10 anos depois de ter sido elevada à condição de cidade, Campinas contava com 177 fazendas de café; uma produção anual de pouco mais de 335 mil arrobas do grão e um volume de mão de obra escravizada numa proporção jamais vista antes e que nunca se repetiu depois.

O tráfico transatlântico estava proibido desde 1850, mas a cidade tinha mais escravizados que pessoas livres. De um total de 14.201 habitantes, Campinas contabilizava 8.149 escravizados – o equivalente a 57,4% da população daquele período.

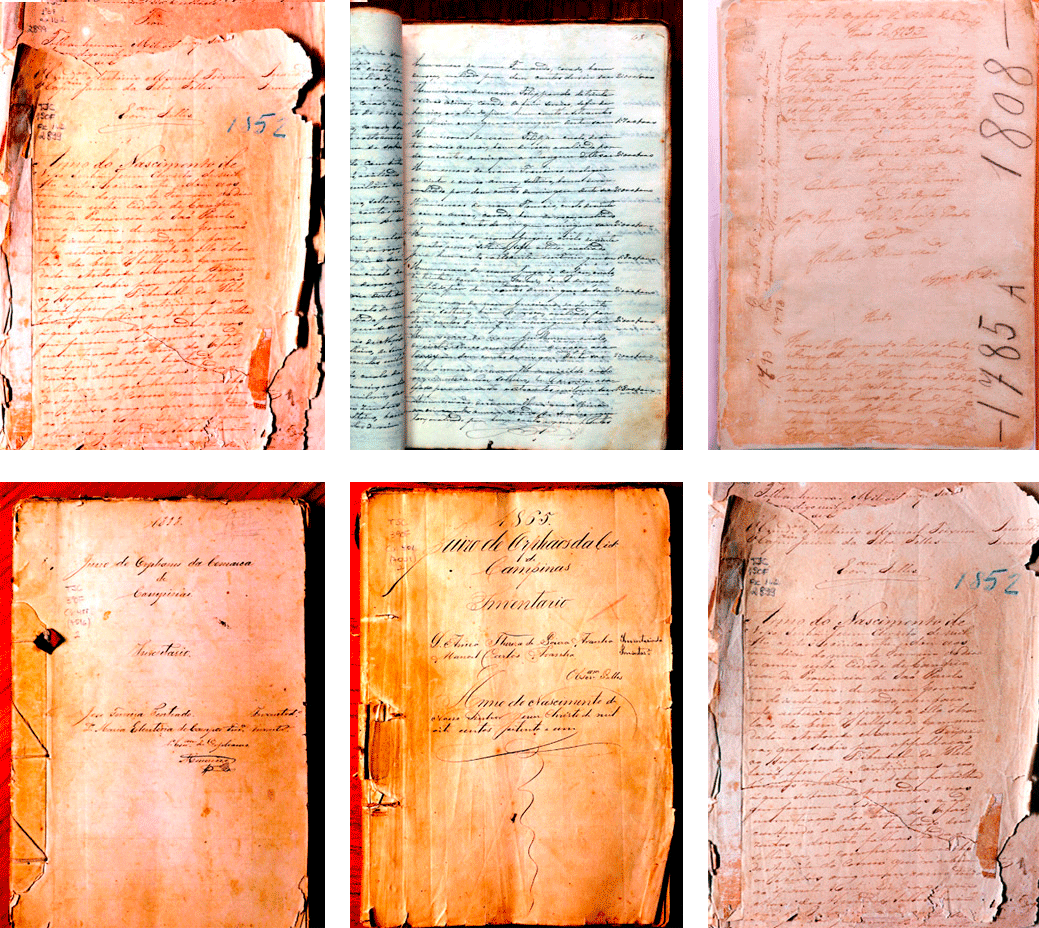

Os dados constam de uma pesquisa inédita, denominada “Cem Anos de Escravidão: Senhores e Escravizados nos Inventários post mortem (Campinas, 1793-1888)”, que está sendo desenvolvida por cinco historiadores da Unicamp e da Universidade de São Paulo (USP) e pretende esquadrinhar um século de escravidão em Campinas. Com base em inventários ‘post mortem’ de proprietários de escravos, sob guarda do Centro de Memória da Unicamp (CMU), os pesquisadores pretendem construir duas bases de dados que vão tratar tanto das famílias de senhores como das de escravizados, num trabalho sem paralelo no país.

A partir da leitura e da transcrição de informações de aproximadamente 1.130 processos, realizados entre 1793 e 1888 – ano em que se deu a abolição –, segundo os inventários, estão sendo coletados dados relativos aos senhores (nome, sexo, idade, estado conjugal, naturalidade e ocupação) e escravizados (nome, sexo, cor, idade, estado conjugal, origem, ocupação, condição de trabalho, condição de saúde e preço).

Além de elaborar um banco de dados que contenha informações de cerca de 25 mil homens e mulheres que foram submetidos ao trabalho escravo no município de Campinas ao longo do período, a expectativa é que a pesquisa – que só deve ser concluída em 2029 – sirva de suporte confiável para novas e diversificadas investigações.

O grupo de trabalho é composto pela pesquisadora colaboradora do CMU Unicamp Maria Alice Rosa Ribeiro; pelo doutor em História Social pela USP, também colaborador do CMU e coordenador da pesquisa, Breno Servidone Moreno; pelo doutorando em História pela USP Carlos Eduardo Nicolette; pelo professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP Agnaldo Valentin; e pelo doutorando na Universidade de Harvard Felipe Alfonso.

Os dados ainda estão sendo coletados, mas os pesquisadores vislumbram pistas claras da dinâmica implacável do sistema escravista.

Trazida em sua maioria do continente africano e, após 1850, de outras regiões do país – em especial do Nordeste, mas também do Sul e de Minas Gerais –, a mão de obra escravizada era a maior riqueza acumulada dos senhores de terras. Contudo, nos inventários, aparecia em última posição na listagem onde eram relacionados os bens móveis e imóveis desses senhores.

Os inventariantes descreviam em minúcias informações sobre fazendas e residências; móveis, utensílios de quarto e cozinha; prataria, talheres, joias e eventuais títulos de nobreza. Registravam, em seguida, informações sobre cabeças de gado, tropas de muares – que faziam os deslocamentos de carga em grandes distâncias – cavalos e animais domésticos. Só depois disso relacionavam os escravizados, localizados no escaninho dos “semoventes”, que, conforme o Direito da época, eram “ser ou coisa animada que se move por si mesma e é susceptível de afastar-se de determinado lugar”.

“A escravidão foi dura”, diz Maria Alice Ribeiro. “Os escravizados eram tratados como coisa”, resume a pesquisadora.

Em 1850, por exemplo, a maior parte das riquezas do senhor de terras Antonio Manoel Teixeira vinha do que era chamado, à época, de “escravaria”. Ele possuía 469 escravizados que valiam 184 contos e 220 mil réis – o equivalente a 48% de toda sua fortuna. Em segundo lugar, vinham seus imóveis rurais – plantações e terras –, que somavam pouco mais de 150 contos de réis. O item que trata dos escravizados, no entanto, é o último da lista; só aparece antes daqueles relacionados às dívidas.

Vila São Carlos

O ano de 1854 foi o auge de uma tendência que vinha se consolidando desde as duas décadas anteriores. Por volta de 1830, quando ainda havia grandes plantações de cana de açúcar, e Campinas era chamada de Vila de São Carlos, os escravizados já eram maioria, uma característica quase exclusiva da Vila.

O Quadro Estatístico da Província de São Paulo de 1836 mostrava que, além da Vila, somente os municípios de Bananal e Capivari possuíam maior número de escravizados em relação às pessoas livres. Mas numa proporção diferente. Enquanto em Campinas havia 141 escravos para cada grupo de 100 pessoas livres, em Bananal eram 107, e em Capivari, 103. Trazida pelo açúcar, essa proporção só seria desfeita muito à frente, com o café, na década de 1870.

Segundo Ribeiro, a pesquisa já possibilita o questionamento de alguns mitos, como a ideia de que Campinas teria sido a última cidade do Brasil a abolir a escravidão. A pesquisadora explica que não há elemento documental que indique que os proprietários de terras de Campinas continuaram comprando e vendendo escravos depois da abolição. “O que sabemos é que algumas cidades brasileiras – no Ceará, por exemplo – aboliram a escravatura alguns anos antes. Mas o fim da compra e venda se deu a partir de 1888 em todo o país. Inclusive aqui [em Campinas]”, afirma. “É claro que pode ter havido desrespeito à lei, mas não há comprovação por meio de documentos de que isso tenha ocorrido em Campinas”, complementa.

Outro mito é que os donos de engenho ou fazendeiros de café de Campinas teriam sido mais cruéis que os de outras cidades ou estados. Ribeiro acredita que essa percepção pode ter surgido em 1868, quando o comendador Francisco Teixeira Vilella fez a aquisição de um grupo de escravizados junto a uma fazenda no Paraná.

De uma única vez, Vilella adquiriu 186 escravizados da firma Gavião, Ribeiro & Gavião, vindos de Castro, na Província do Paraná. O episódio envolveu a venda dos escravizados da fazenda Capão Alto, que à época pertencia à ordem religiosa dos Carmelitas, e gerou grande tensão. Os escravizados ameaçaram uma rebelião e se recusaram a abandonar a fazenda onde viviam. Diziam ter medo da mudança para as zonas cafeeiras paulistas, conhecidas pela brutalidade empregada pelos proprietários de terras e por forças policiais.

“A escravidão é marcada pela violência, disso não há dúvidas, mas a recusa dos escravizados pode ter sido uma reação às condições de trabalho que iriam encontrar em São Paulo. Essas condições eram menos desfavoráveis sob o domínio dos religiosos carmelitas, e, por isso, teriam se rebelado”, avalia Ribeiro. “Mas os proprietários daqui eram tão violentos quanto quaisquer outros de qualquer outra cidade ou estado do país”, afirma.

Símbolo da violência contra os escravizados é um tronco – utilizado para castigos físicos – que foi preservado e está e em exposição na Casa de Vidro do Museu da Cidade, no Lago do Café. Trata-se de uma tábua de madeira de 4,4 metros de comprimento e 55cm de espessura, cortada ao meio, em que o escravizado era atado pelas pernas e obrigado a permanecer sentado ou deitado no chão, preso por um cadeado acorrentado a uma dobradiça de ferro. No mesmo tronco, um escravizado poderia ser preso pelo pescoço. Havia espaço para castigar quatro pessoas simultaneamente.

Outro equipamento de extrema violência usado no país era o chamado “Viramundo”, um dispositivo de ferro que prendia os braços aos tornozelos. Preso nesta posição, com braços e pernas imobilizados, o escravizado era colocado no alto de um galho de árvore. “Era chamado de Viramundo, porque ele [o açoitado] via o mundo de ponta cabeça”, explica o historiador do Museu, Américo Villela.

No Museu da Cidade, ainda podem ser vistas gargantilhas de ferro que eram utilizadas nos escravizados. Muitas delas eram presas em correntes que serviam para garantir os deslocamentos seguros de grupos de escravizados – uns presos aos outros. Chamadas gargalheiras, muitas vezes traziam hastes de ferro, algumas de até meio metro de altura, que inibiam deslocamentos e impedia que os escravizados atravessassem cercas em tentativas de fuga, por exemplo.

Segundo Villela, os escravos eram açoitados pelos motivos mais variados. “Podia ser porque, supostamente, recusaram trabalho; por estarem jogando capoeira ou simplesmente porque o senhor achou que deveriam ser educados”, conta.

Um episódio registrado em 1835 pode ter contribuído para a fama de crueldade dos fazendeiros de Campinas. Neste ano, escravizado Elesbão foi condenado à morte e executado em praça pública, acusado de ter matado o patrão Luiz José de Oliveira. Apesar de ter jurado inocência durante todo o processo, Elesbão foi condenado à pena máxima – enforcamento e esquartejamento. Partes do seu corpo foram expostas nos territórios que, hoje, são Campinas e Jundiaí, e donos de terras chegaram a levar escravizados para assistirem à execução. A ideia era que a sentença se tornasse um alerta.

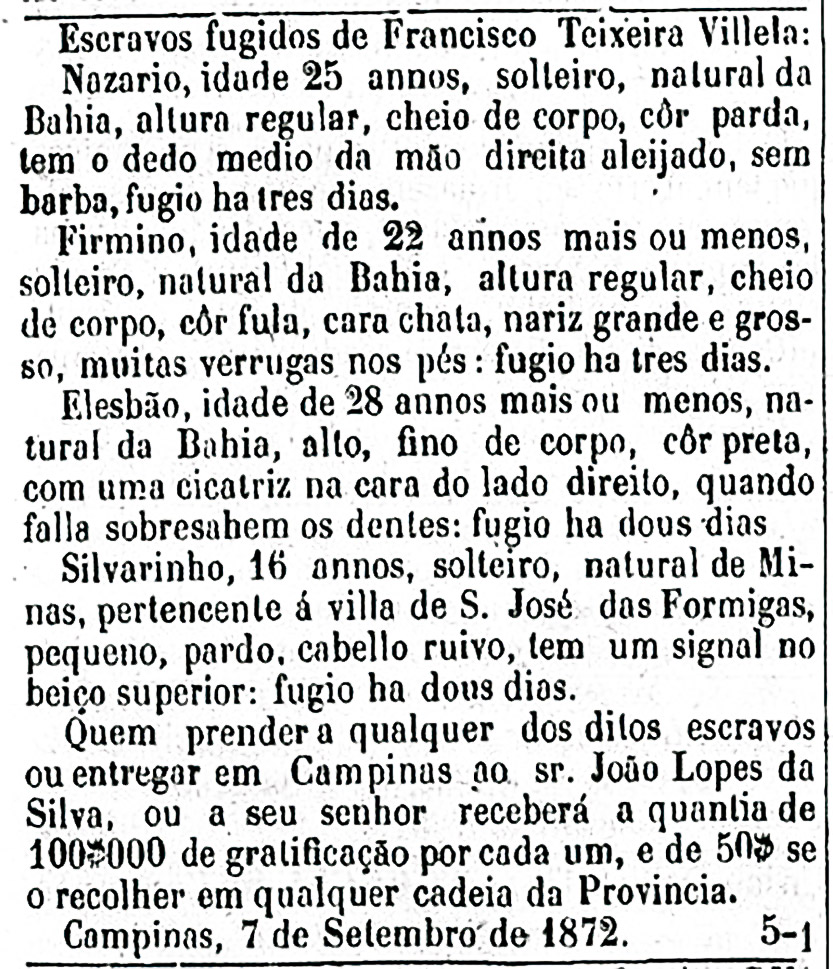

A exemplo do que ocorria em outras fazendas, eram frequentes os episódios de fuga ou tentativas de fuga. A Gazeta de Campinas, por exemplo, publicava anúncios com nome, idade presumida e características físicas que facilitassem a localização. Os donos de terras ofereciam grandes quantias em dinheiro como recompensa para quem indicasse o paradeiro dos fugidos. A gratificação era de 100 mil réis pela localização e mais 50 mil se a pessoa recolhesse o fugido à cadeia.

O interesse na recuperação dos cativos tinha uma série de motivações – inibir novas fugas, aplacar revoltas, mostrar força e autoridade, mas também por um fator econômico importante. Muitos dos cativos eram hipotecados junto a instituições financeiras como garantia na obtenção de empréstimos. Se não conseguissem recuperar os fugidos, o proprietário de terras tinha de providenciar as substituições na hipoteca, num procedimento que tornaria o custo ainda alto.

Economia açucareira

Maria Alice Ribeiro conta que usará a base de dados em desenvolvimento para aprofundar pesquisas que já vem conduzindo sobre a riqueza dos senhores de terras e sobre escravizados na economia açucareira e cafeeira. Entre as linhas de pesquisa que pretende adotar, figuram questões como as relações familiares e as estratégias de concentração de riqueza e poder por meio de casamentos entre parentes.

A pesquisadora relata alguns exemplos dessa prática. Luciano Teixeira Nogueira (1803-1884) era casado com a sobrinha, Francisca de Paula Ferraz (1814-1852), filha de sua irmã falecida; Antonio Pompeu de Camargo casou-se em primeiras núpcias com Antonia Amália Pacheco e Silva, sua prima – filha de sua tia, Ana Cândida Pacheco Amaral; e Henrique Florence (1861-1949) – filho de Hércules Florence – foi casado com sua sobrinha, Evangelina (Iaiá), filha de Antonio Hercules, seu meio-irmão.

Matrículas de Escravos

O historiador Breno Moreno explica que as bases de dados serão elaboradas não só a partir das informações extraídas dos inventários post mortem dos senhores de escravizados, mas das Matrículas de Escravos (1872-1888) anexadas ou transcritas nos processos. Segundo ele, mais de 80% do trabalho já foi feito. Outro objetivo da pesquisa, diz ele, é publicar uma série de artigos científicos. Um deles, antecipa, será dedicado ao estudo das flutuações dos preços da mão de obra escravizada de Campinas no século XIX. Além disso, a ideia é disponibilizar as bases de dados para o público mais amplo, por meio do Portal Digital do CMU, que é aberto à comunidade.

Moreno conta que um outro projeto já se desdobrou da pesquisa dos “Cem Anos”, a fim de investigar, de um lado, a distribuição de proprietários e de cativos e o perfil demográfico das escravarias, e, de outro, o quadro produtivo das propriedades rurais cafeeiras de Campinas (1830-1888). A ideia, segundo ele, é estabelecer comparações sistemáticas acerca da demografia e do trabalho escravo nas fazendas de café entre as regiões do Vale do Paraíba (Bananal) e do Oeste Paulista (Campinas) durante o século XIX.

Foto de Capa:

Paulista da Universidade de São Paulo