Quando o futebol vai além da torcida

Pesquisa analisa atuação dos grupos Democracia Corinthiana, do Corinthians;

Porcomunas, do Palmeiras e Bloco Tricolor Antifa, do São Paulo

Os coletivos ativistas de torcedores de futebol, que surgiram no Brasil depois dos protestos que culminaram no impeachment de Dilma Rousseff (PT), em 2016, foram o tema da pesquisa de pós-doutorado de Felipe Tavares Paes Lopes, professor da graduação e da pós-graduação da Faculdade de Educação Física (FEF) da Unicamp. Agora, em uma nova fase, o estudo vai atravessar as fronteiras brasileiras.

Os grupos, vale destacar, vão além da torcida propriamente dita. “Os coletivos, embora sejam constituídos por torcedores, com a identidade clubística como fator importante, têm por objetivo lutar para promover algum tipo de transformação, seja dentro do universo do futebol, seja na sociedade em geral”, explica Lopes, autor dos livros Violência no futebol: ideologia na construção de um problema social e Ativismo e resistência no futebol: o Trio de Ferro contra a dominação.

A torcida organizada dos clubes de futebol, que teve sua origem no final da década de 1930 e, numa segunda fase, a partir dos anos 1960 até os dias atuais, segue com o objetivo principal de acompanhar o clube onde quer que ele jogue. “A torcida apoia o time e promove o espetáculo audiovisual nas arquibancadas. Os coletivos ativistas, por sua vez, promovem o enfrentamento das diversas relações de dominação, tendo surgido, no contexto de São Paulo, com as manifestações, mas com atuação fora dos estádios”, destaca.

Lopes fez pesquisa de campo com três grupos: Coletivo Democracia Corinthiana (CDC), do Corinthians; Porcomunas, do Palmeiras; e Bloco Tricolor Antifa, do São Paulo. Inspirado pela teoria do sociólogo francês Pierre Bourdieu, que propõe que a sociedade é organizada em campos de poder hierarquizados, o professor envolveu-se na temática em dois doutorados na Unicamp. “Os doutorados abordam a questão das torcidas, mas com temas diferentes. O primeiro é sobre o debate público em torno da violência no futebol, mais exatamente o potencial ideológico dos discursos enunciados nesse debate, e o segundo aborda a questão do ativismo e da resistência, focalizando os três coletivos”, explica.

Trio de ferro

Na pesquisa, Lopes se aproximou dos coletivos do chamado “Trio de Ferro” (Corinthians, Palmeiras e São Paulo) do futebol paulista. “Fiz entrevistas individuais e em grupo, participei de reuniões e apliquei questionários. Um dado interessante é que, em alguns casos, os cabeças dos grupos são pessoas acima dos 50 anos”, conta. “A partir do governo Bolsonaro, outros coletivos foram aparecendo em todo o país, e é importante destacar que eles formam um universo heterogêneo, apesar da contraposição ao neofascismo, e têm pautas diferentes, como a democratização dos processos políticos, a agenda LGBTQIAPN+, a homofobia, o sexismo nas arquibancadas etc.”, completa.

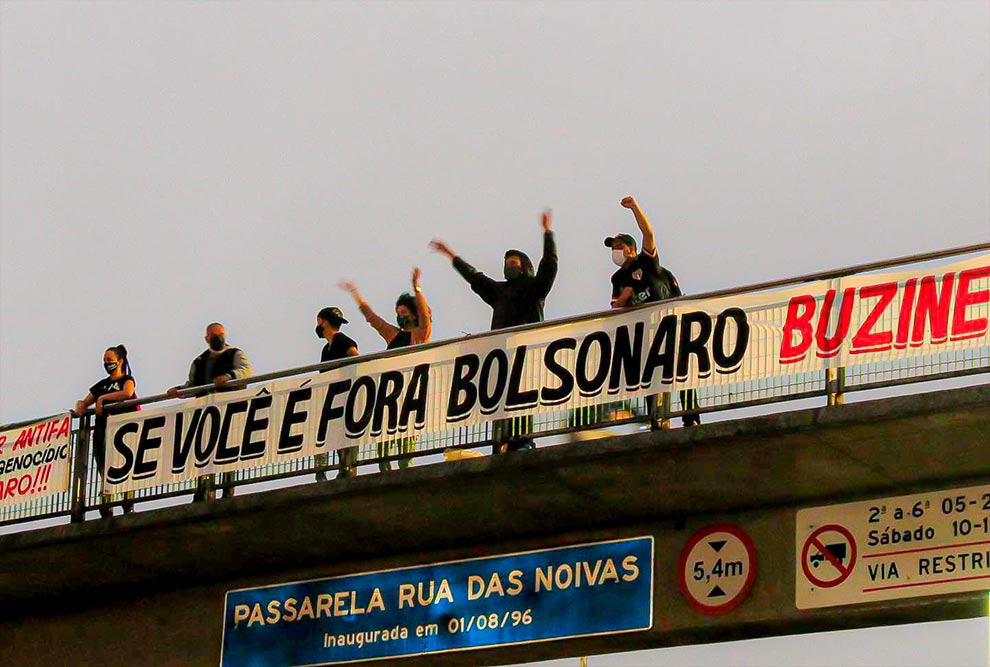

As atuações dos coletivos ocorrem, na maioria das vezes, fora dos estádios. “Os grupos não têm gritos próprios, e as ações ocorrem longe das arquibancadas, porque é mais difícil articular protestos dentro dos estádios, já que poderiam ser barrados pela polícia, e também para não disputarem espaço com as torcidas organizadas.” Lopes cita como exemplo o Tricolor Antifa, que organizou uma série de ações durante o governo Bolsonaro na capital paulista. “Eles estendiam grandes faixas com os dizeres ‘buzine se for contra Bolsonaro’ para provocar buzinaços nas avenidas.”

Lopes enfatiza que o principal lugar de recrutamento é a rua e, diferentemente dos movimentos tradicionais, os grupos mostram uma abertura maior de diálogo com o Estado. “A estratégia é outra, vai pelo caminho da conscientização política, com exibição de filmes e promoção de debates. O enfrentamento direto não é uma opção estratégica. Na pandemia, por exemplo, os coletivos fizeram ações como distribuição de marmitas e atuaram em outros projetos sociais.”

Em uma das ocasiões em que saiu para uma pesquisa de campo, Lopes se deparou com uma situação inusitada. “Fui acompanhar um protesto pequeno no centro de São Paulo, havia no máximo 20 pessoas, mas para as forças de segurança a informação era de que eram esperadas 20 mil pessoas, com o objetivo de fechar uma grande avenida. Estavam ali a cavalaria, havia um helicóptero da polícia, mas, após uma conversa com os policiais, o protesto ocorreu sem repressão, o que é importante destacar. Em um momento de grande tensão política no país, o que me chamou atenção foi como um protesto tão pequeno mobilizou os aparatos de repressão do Estado.”

Destino Argentina

Lopes, que atua hoje como professor de sociologia do esporte e de filosofia da ciência na FEF, desenvolve agora uma extensão da pesquisa, com financiamento do Fundo de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (FAEPEX) da Unicamp e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) para estender o estudo além do território brasileiro, com o tema Futebol e poder na produção latino-americana. “A ideia é retomar a questão do ativismo em comparação com os diferentes países e seus modos de atuação, suas semelhanças e diferenças.”

“Estamos iniciando uma nova fase em um estudo transnacional, com dois grupos de estudos da Argentina”, adianta. “Na pauta estão a transformação dos clubes associativos em empresas, os coletivos feministas e os grupos que apoiam os aposentados contra o atual governo de Javier Milei.”

O professor destaca que o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Futebol (GEF) – criado em 2001, na FEF, motivado pela necessidade de reunir estudantes de graduação e pós-graduação interessados no debate acadêmico sobre futebol numa perspectiva histórica, filosófica e sociológica –, coordenado pela professora hoje aposentada Heloisa Helena Baldy dos Reis, pioneira nos estudos acadêmicos sobre futebol, segue atuante.

“Demos continuidade ao trabalho e a ideia é ampliar o debate. Poderia ter feito um grupo novo, mas sempre critiquei esses cortes”, diz Lopes, que lamentou a falta de continuidade dos trabalhos da Associação Nacional das Torcidas Organizadas, instituída em 2014. “Havia na época toda uma conjuntura favorável, com ações potencialmente transformadoras, mas isso tudo parou, infelizmente.”

A cultura do torcer

Na Europa, o professor destaca dois países que, hoje, têm coletivos ativistas atuantes. “Na Inglaterra, houve um processo de hiper mercantilização do futebol, e os coletivos criaram uma resistência a isso, com os torcedores lutando contra a questão dos assentos nos estádios, o que impede a cultura popular do torcer, além da pauta do alto preço dos ingressos.”

Já na Alemanha, continua, a cultura de resistência torcedora segue muito bem constituída. “No começo dos anos 1980, houve a primeira morte no futebol alemão envolvendo torcedores. A resposta do governo foi criar centros de encontros com atividades de lazer, socialização e a presença de educadores e assistentes sociais para desenvolver projetos contra o avanço do nazifascismo, do sexismo, de campanhas de ampliação da tolerância nas arquibancadas. É todo um trabalho cotidiano, e esses centros fazem a mediação com o Estado, já que os torcedores não aceitam conversar com o Estado, sobretudo com as forças policiais”, relata.

Os resultados seguem difíceis de mensurar, já que a violência no futebol continua recorrente. “Mas há, hoje, um maior controle e um melhor clima de tolerância. Como exemplo, cito o fato de que, nos anos 1980, os hooligans alemães de extrema-direita costumavam atacar centros de refugiados e, atualmente, na mais recente crise migratória, os torcedores foram os primeiros a levantar faixas de boas-vindas aos refugiados nos estádios”, diz.

Em comparação, no Brasil atual, Lopes vê uma “absoluta falência” em torno do tema de segurança nos estádios, com as torcidas únicas. “Sou contrário, a torcida única não resolve o problema, é injusta com o torcedor, e a mensagem é muito ruim: quando você impede o acesso, a mensagem é de que essa pessoa não pode estar ali. E isso não impede a violência, que pode ocorrer do lado de fora.”

Foto de capa: