O ancião e ‘as terras que o branco comeu’

(Continuação)

As atividades do dia seguinte deveriam começar logo de madrugada. Seria preciso documentar uma pesca, que até então não havia sido registrada. Apesar da intenção de sair de barco bem cedo, houve um atraso, e a partida ocorreu depois do nascer do sol. A maneira de pescar dos Panará havia chamado a atenção da equipe de pesquisa, em uma das visitas anteriores a Nänsêpotiti. Cutia acertou um peixe, em poucos segundos, usando apenas um pedaço de madeira que ele mesmo cortou, afiou e lançou contra o leito do rio. Seria importante documentar como a pesca garantia mais do que a sobrevivência. Essa atividade é também o retrato vivo da cultura Panará, calcada na relação com o rio e na qualidade de suas águas. As flechas e uma espécie de lança, porém, são cada vez menos usadas, dando lugar à linha, anzol e isca, por causa da diminuição na quantidade de peixes.

Além de hábil na pesca e excelente prestador de serviços diversos, Cutia gosta de desenhar. Talento que demonstrou ao fazer um esboço da sub-bacia do Rio Iriri, revelando possuir um rico e detalhado mapa mental do rio.

Além da pesca, o dia foi dedicado à gravação dos depoimentos de Pasyma e de integrantes das equipes de pesquisa. O dia seguinte, último do grupo entre os Panará, seria dedicado à gravação da entrevista com o pai de Pasyma, Sôkriti, que nos aguardava na aldeia Nänpôôrö. No sábado bem cedo, a equipe se preparou para a viagem de cerca de duas horas entre as aldeias. A expectativa era grande, não só pelos relatos a respeito das mudanças observadas ao longo dos mais 80 anos de Sôkriti – idade estimada, uma vez que a exata não foi revelada – mas em função da liderança que exerceu sobre os Panará desde o primeiro contato com o “branco”, em 1973. As pesquisadoras Telma e Edilaine ficaram na aldeia Nänsêpotiti para completar o processo de coleta de amostras de água, agora do poço artesiano e de caixas d’água. Na saída para Nänpôôrö, a equipe encontrou, caminhando em direção à roça, os comunicadores Panará, que iriam registrar as imagens do trabalho das mulheres, além da atividade das pesquisadoras que haviam ficado em Nänsêpotiti.

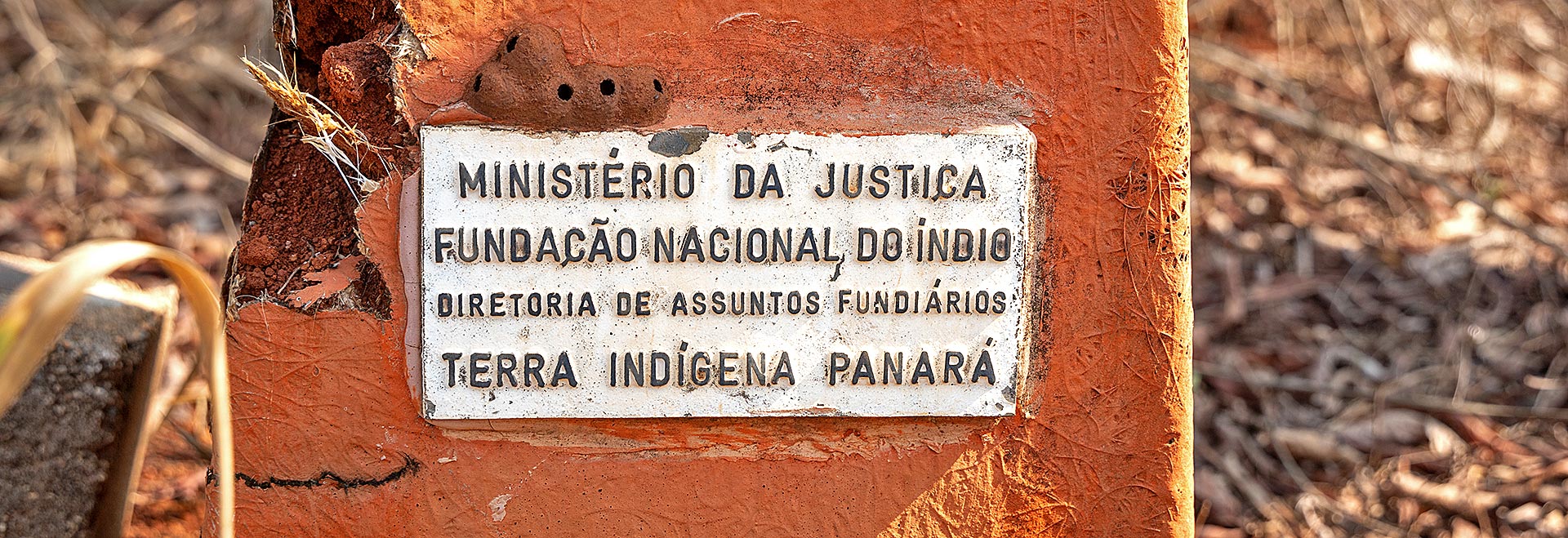

A estrada de terra até Nänpôôrö revelou a linha tênue que separa a terra indígena das fazendas, em mudanças bruscas de vegetação toda vez que o carro se aproximava da terra indígena Panará, assim como havia ocorrido nas viagens anteriores. Árvores mais altas indicavam os pontos de floresta preservada, contornados pelas fazendas, que pareciam tomar a maior parte do território, pressionando fronteiras.

A paisagem ao longo da estrada mostrou também as surpresas naturais da região, como um igarapé parcialmente represado, que remetia à imagem dos lençóis maranhenses e estava repleto de patos selvagens. As aves, com uma plumagem de diferentes tons de marrom, chamaram atenção do grupo, que não conhecia a espécie. Um pássaro típico da região, o mutum, cujas penas são usadas em adornos e objetos de decoração, também apareceu no meio da estrada. Uma ponte quebrada obrigou o carro a passar dentro do rio, que estava baixo, e a travessia ocorreu sem contratempos. Mais adiante, um tronco de árvore caído sobre a estrada quase impediu nossa passagem. O obstáculo, porém, foi superado e, depois de quase duas horas de viagem, a equipe chegou a Nänpôôrö.

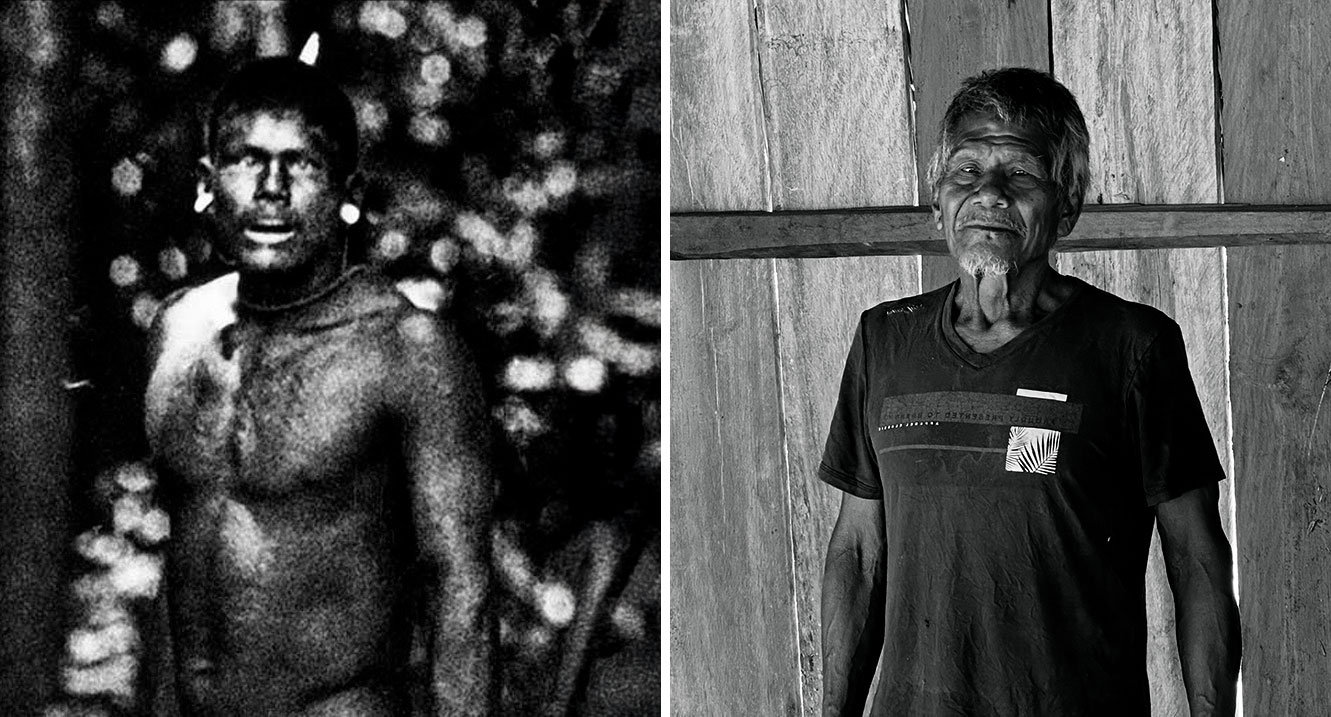

Ao entrar na aldeia, foi fácil identificar o local onde Sôkriti aguardava a equipe que chegou acompanhada pelo filho, Pasyma. Muito simpático, falando algumas palavras em português, ele recebeu todos com um sorriso largo e aguardou pacientemente a montagem dos equipamentos para a gravação. Pasyma, sentado ao lado do pai, assumiu também o papel de tradutor, um momento marcante porque associado à história recente do povo Panará. Foi a partir do primeiro contato, do qual Sôkriti participou, que todas as mudanças estruturais começaram a acontecer. A emblemática foto tirada às margens do Rio Peixoto de Azevedo pelo fotógrafo Pedro Martinelli mostra o jovem Sôkriti, forte e altivo, segurando arco e flechas na mata fechada, cenário que, cerca de dois anos depois, se veria totalmente alterado pelo garimpo.

As primeiras perguntas trataram do Rio Iriri e das mudanças que Sôkriti testemunhou. A narrativa do ancião revelou-se muito parecida com as colhidas até aquele momento nas outras aldeias: antes da ida para o Xingu, a vida era boa, a terra, fértil e o rio, rico em peixes. Depois que o “branco comeu as terras”, tudo ficou pior. A volta para parte do território Panará gerou esperança, e eles recomeçaram a vida no lugar de onde nunca deveriam ter sido expulsos. Hoje, a invasão de pescadores não indígenas, o agronegócio e a possibilidade de contaminação da água do Rio Iriri representam as novas ameaças à sobrevivência desse povo.

Sôkriti mudou de enfoque quando começou a dar detalhes sobre o dia daquele registro fotográfico histórico (1973). Ele e os parentes observavam, havia dias e de longe, os homens do acampamento avançado da chamada Expedição para o Oeste, entre eles, Cláudio Villas-Bôas. O jovem Panará resolveu, então, se aproximar porque não achava que lhe fariam mal. Foi ao encontro do “branco”, porém, avisou os demais Panará que caso fosse morto, podiam matar o “branco” também. Os dois se olharam e Cláudio, de mãos abertas, mostrou que não havia armas, se aproximou lentamente e ensaiou um abraço. Sôkriti correspondeu porque pensou: “inimigo não abraça”.

O momento do contato físico entre Sôkriti e o “branco” selou a abertura de caminho, tão desejada pelos não indígenas, por dentro do território da única etnia isolada da região.

Terminada a entrevista, Sôkriti saiu logo porque o sol a pino anunciava a hora do almoço. Quase ao mesmo tempo, chegaram jovens mulheres com uma bacia cheia de peixes, beiju, farinha, pimenta e mamão. Tudo muito saboroso e farto. As mulheres olhavam a equipe comer com satisfação o pintado feito na brasa, enquanto Pasyma contava curiosidades sobre os costumes das aldeias. Mas a conversa viu-se interrompida porque chegava a hora de otimizar a visita, aproveitando o barco já preparado para observar o Rio Iriri. A pesquisadora e doutoranda do Instituto de Geociências (IG) Zaira Moutinho queria checar como estavam a cor, a turbidez e outras características da água do rio, pois naquela aldeia não havia poço artesiano e os indígenas estavam ainda mais expostos às condições do Iriri. Não seriam feitas coletas de amostras, mas uma análise visual das características da água.

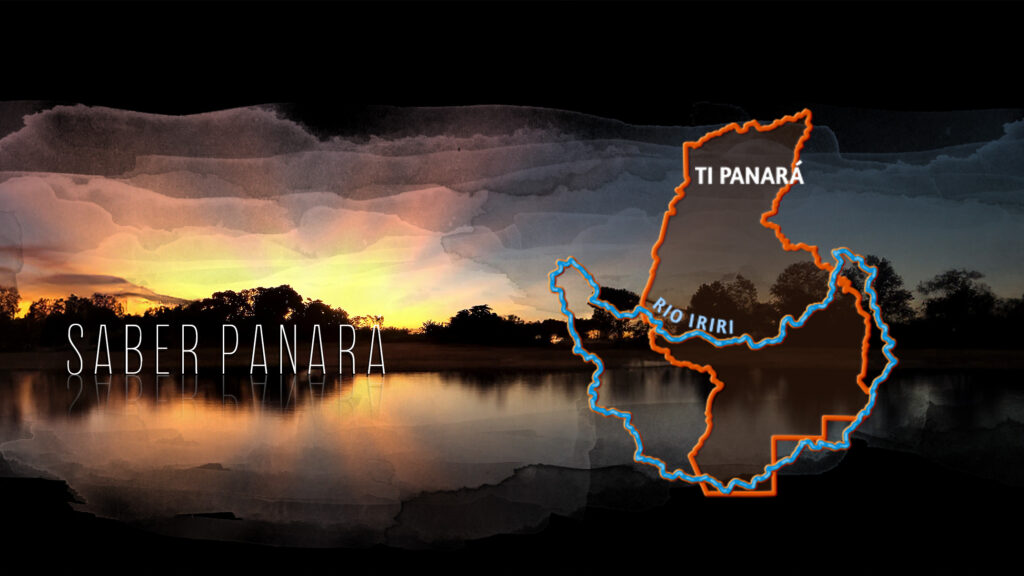

Dentro do barco, conseguimos perceber que o rio estava bem baixo naquele trecho, em função do assoreamento crescente, segundo Zaira. Alguns peixes também podiam ser vistos nos locais menos profundos, de água transparente. Barrancos altos indicavam o período de seca extrema e, ao passar perto de um afluente, a equipe saiu do barco para verificar melhor as condições da água próxima à margem. Nesse trecho, as pesquisadoras analisaram os aspectos visuais da água, que nem sempre oferecem indícios sobre a contaminação, mas que, naquele caso, por se tratar de um afluente que recebia resíduos de fazendas, poderiam oferecer. Zaira usou um graveto para desenhar na areia o esboço de um mapa, mostrando a extensão da terra Panará demarcada hoje, que não abrange a nascente do Rio Iriri, na Serra do Cachimbo. Os Panará e outros povos indígenas não têm controle sobre a degradação que ocorre fora de suas terras. Apesar das nascentes dos rios Xingu e Tapajós estarem em uma unidade de conservação de proteção integral, a Reserva Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo (PA), seus afluentes recebem toda espécie de resíduos.

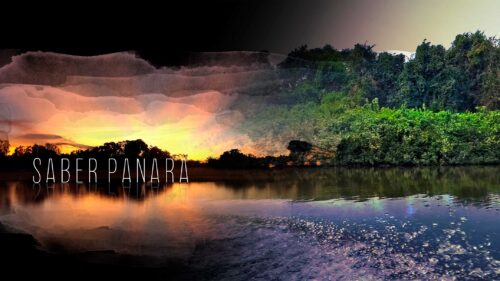

O dia bonito, porém, convidava mais ao passeio do que à investigação. O verde da mata refletido na água, o barulho das ondas mansas batendo na canoa, o ronco suave do motor, o vento no rosto e o leito generoso encantavam quem tinha a rara oportunidade de navegar no Iriri e refletir sobre o que ele representava. A compreensão sobre sua importância passa pelo privilégio de desfrutar o que o rio oferece. Por isso, a conexão com a natureza é tão fundamental para os Panará quanto é rara entre aqueles que não veem necessidade de defender o Iriri. Quem não conhece a natureza preservada, não desfruta de seus prazeres e nem considera o cuidado com o meio ambiente um valor essencial. O homem urbano vê o rio como um local de despejo de esgoto e não como via de transporte, local de onde vem a água que bebe ou que nutre as roças e os animais de criação. O rio que passa pelas cidades é, geralmente, um lugar fétido e incômodo que, na opinião de muitas pessoas, deveria estar coberto, aterrado. Essa forma de pensar vai na direção oposta a da cultura de quem vive pelo rio e para o rio. É a vida Panará que corre nas veias do Iriri.

A equipe da SEC fez duas viagens à terra indígena Panará e pode registrar imagens da luta de um povo para manter sua relação sustentável com o território e com o Rio Iriri.

Ao voltarmos para a aldeia Nänsêpotiti, vimos na estrada um filhote de onça preta, que passou na frente do carro muito depressa, impossibilitando o registro da imagem, infelizmente. Chegou o momento de gravar as entrevistas que seriam fundamentais para a divulgação do estudo. A coordenadora do Laboratório de Química Ambiental do Instituto de Química (IQ), Cassiana Montagner, se apressou, porque o dia começaria a escurecer logo. Montagner contou tudo o que tinham realizado na pesquisa interdisciplinar, principalmente a etapa iniciada naquela viagem, a partir da gravação de imagens e entrevistas para o documentário. As impressões até àquele momento, baseadas nos relatos nas rodas de conversa e nas coletas de amostras de água, eram de que os Panará viviam um momento de risco crescente. Caso o alerta fosse levado em consideração, haveria tempo de frear o aumento da eventual contaminação. A investigação só estava começando, e a análise da água do Rio Iriri, a partir da palavra dos tapuntun e das tuatun, ganhava outro significado. O saber Panará tinha cumprido o seu papel.

Os primeiros indícios de contaminação

A Bacia do Rio Iriri vem sendo monitorada por pesquisadores da Unicamp, em parceria com os Panará, desde 2023. O grupo de pesquisa coordenado pela professora Cassiana Montagner (LQA/Unicamp) revelou que os resultados obtidos até o primeiro semestre de 2025 apontam uma variação excessiva no volume da água do rio entre os períodos de seca e cheia, coincidindo com o relato dos tapuntun e das tuatun sobre períodos de estiagem cada vez maiores. O assoreamento, provocado pelo desmatamento das margens do Iriri, contribui para agravar esse cenário.

A nascente do rio encontra-se em um local de preservação ambiental, mas suas águas percorrem um longo trajeto, atravessando grandes áreas de cultivo agrícola, antes de chegar à Terra Indígena Panará. Apesar da imensidão da floresta e da capacidade de regeneração do rio, resíduos de agrotóxicos, como 2,4-D, atrazina, diuron, trifloxistrobina e tebutiuron, foram identificados nas amostras de água coletadas, acendendo um alerta com relação à vulnerabilidade da Bacia do Iriri.

A segunda fase das pesquisas, já em andamento, estenderá o monitoramento até 2027. Essa etapa conta com a participação de oito bolsistas Panará, que acompanham as mudanças nas características do rio e reportam quaisquer sinais de alteração na qualidade de suas águas. O grupo atua ainda no trabalho de investigação sobre as causas da evasão e mortandade de peixes no Rio Iriri, como os eventos ocorridos em junho de 2025, em 2017 e em 2003.

Cientes de sua responsabilidade pelas etapas do monitoramento concluídas e ainda em curso, os grupos de pesquisa reforçam a certeza de que somente uma ciência alinhada aos saberes tradicionais poderá contribuir para a criação de políticas públicas capazes de garantir a proteção do Rio Iriri, da biodiversidade da floresta e da saúde do povo Panará.

Desde os anos 2000, Paulo Junqueira integra o ISA, conhecendo a fundo as demandas indígenas e os processos de demarcação.

Antes que o sol caísse de vez, ainda foram ouvidos Murilo, o bioconstrutor, e o coordenador adjunto do Programa Xingu do Instituto Socioambiental (ISA), Paulo Junqueira, que tinha chegado havia 2 dias na aldeia Nänsepotiti. Junqueira ressaltou como o território, fundamental para os indígenas, o é especialmente para os Panará, que no passado chegaram a ocupar, com 11 aldeias, uma área muito maior do que aquela que ocupam hoje, levando-os a uma condição de confinamento (mapas no vídeo acima). Soma-se a essa situação o crescimento das atividades inerentes ao agronegócio, como a abertura de estradas e ferrovias, além das mudanças climáticas.

Depois do jantar, uma fogueira perto da casa em que parte da equipe ficava serviu como convite para passarmos um último momento juntos, antes da volta a Campinas. Nesse momento, foi possível conhecer melhor Murilo, aquele jovem senhor de cabelos longos e brancos, corpo magro, mas forte e de fala suave. Ativista desde a juventude, engajou-se em movimentos ligados aos direitos humanos. Murilo desenvolveu um sistema de tratamento natural do esgoto da aldeia, baseado nos princípios da permacultura – um sistema de planejamento de ambientes humanos sustentáveis – e explicou esse processo em uma das gravações. Foi com ele a última conversa que tivemos na aldeia, uma síntese de tudo o que o não indígena deveria ser – um facilitador, um parceiro, que aprende e ensina, que troca e convive em harmonia com a ciência alicerçada na consciência ambiental.

Confira fotos de Marcos Botelho Jr e Raissa Azeredo

FICHA TÉCNICA

Edição: Raquel do Carmo Santos

Reportagem: Hebe Rios, Cassiana Montagner e Zaira Moltinho

Fotos: Raissa Azeredo e Marcos Botelho Jr.

Vídeos: Marcos Botelho Jr., Bruno Jungmann, Krekiô Panará, Ricardo Abad (drone)

Edição de imagem: Alex Calixto, Paulo Cavalheri, Thiago dos Anjos

Arte: Paulo Cavalheri

Design web: Renan Barreto

Edição de vídeo: Kleber Casablanca

Coordenadora audiovisual: Patrícia Lauretti

Coordenação geral: Álvaro Kassab, Christiane Neme Campos, Laura Freitas Rodrigues