‘Escuta escrita’ promove diálogo com cosmologia Yanomami

‘Escuta escrita’ promove diálogo com cosmologia Yanomami

Tese aborda a alteridade no livro A Queda do Céu, de Davi Kopenawa e Bruce Albert

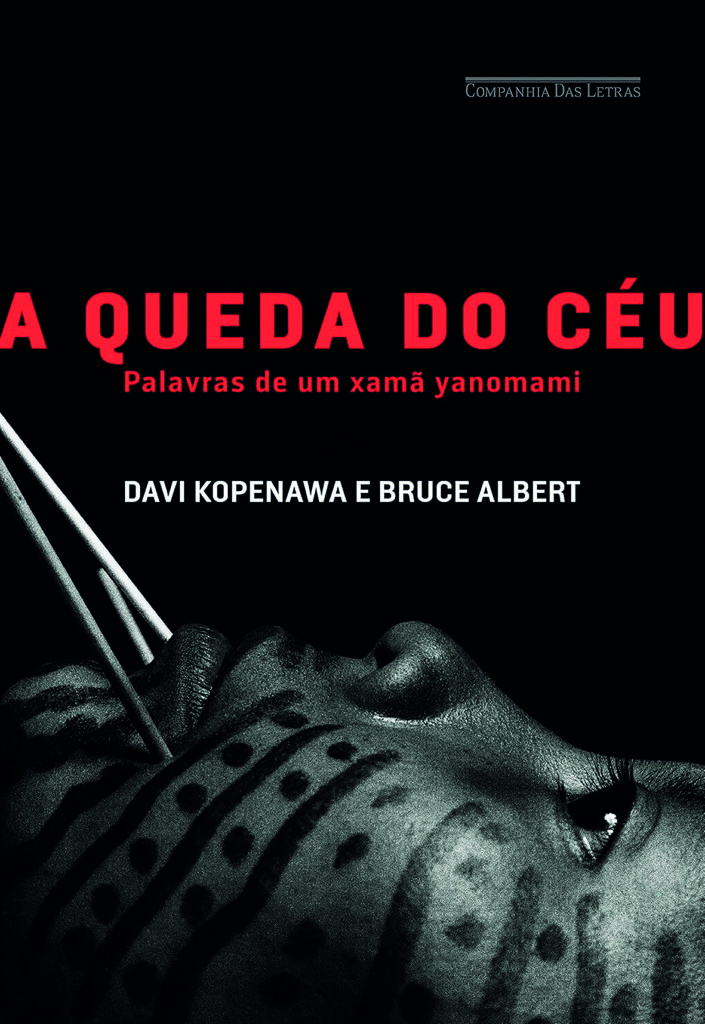

A Queda do Céu, obra do xamã Yanomami Davi Kopenawa e do antropólogo francês Bruce Albert, constitui um marco da literatura contemporânea. Publicado originalmente em 2010 na França e traduzido para o português em 2015, o livro tece a narrativa autobiográfica de Kopenawa, abordando sua iniciação xamânica, as violências históricas e os genocídios perpetrados contra o povo Yanomami e os processos de ecocídio em curso, bem como faz um crítica contundente à sociedade ocidental. Tomando essa obra como objeto central e focando a temática da alteridade – a capacidade de se colocar no lugar do “outro” e de enxergá-lo como sujeito –, Janaina Tatim desenvolveu sua tese de doutorado sob a orientação do professor e pesquisador Márcio Seligmann-Silva, do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), propondo uma abordagem interpretativa que questiona e renova os paradigmas estabelecidos da teoria e crítica literária.

O estudo, desenvolvido no programa de Pós-Graduação em Teoria e Crítica Literária, parte da premissa de que A Queda do Céu não deve ser interpretada como um testemunho indígena nos moldes tradicionais, nem tampouco como uma obra etnográfica convencional. Tatim a apresenta como uma “enunciação cosmopolítica” que opera uma inversão epistemológica radical: somos nós, leitores não indígenas, que nos tornamos objeto de leitura, interpelação e nomeação por parte do xamã.

“De repente, o que eu sempre li como o ‘outro’ nos livros era o ‘eu’ que estava narrando. E, para ele, eu sou o outro”, observa a pesquisadora, evidenciando o desafio fundamental que essa inversão de perspectiva representa para as estruturas do pensamento ocidental.

A metodologia desenvolvida por Tatim constitui uma ruptura epistemológica. Em vez de subordinar o pensamento de Kopenawa aos paradigmas teóricos ocidentais, a hoje doutora adota uma abordagem que toma o pensamento xamânico Yanomami e sua cosmologia como ponto de partida para, posteriormente, estabelecer diálogos com autores do pensamento ocidental contemporâneo bem como com a tradição filosófica que parte do paradigma da tragédia grega.

“Tentei compreender o que ele está falando nos termos dele, sem achatar suas palavras com aquilo que a gente entende com os nossos termos”, explica a pesquisadora. Ela caracteriza esse processo como um “exercício de escuta escrita” – uma prática de escutar antes de interpretar, permitindo-se ser afetada pelo que transcende a lógica do conhecimento acadêmico tradicional.

Tal posicionamento metodológico responde a uma crítica mais abrangente ao funcionamento da academia que, conforme observa Seligmann-Silva, frequentemente configura-se como um “bastião desse pensamento único, monolíngue, que não sabe se abrir para esse multilinguismo promovido pelo pensamento ameríndio”.

Da identidade à alteridade

Para compreender a dinâmica da alteridade, Tatim realiza uma análise crítica da construção da identidade colonial. A tese propõe um movimento conceitual do problema da identidade em direção à alteridade, um processo mediado pela figura do “outro”. A identidade colonial, segundo a pesquisadora, constituiu-se historicamente como instrumento de racialização de grupos sociais — negros e indígenas, sobretudo — visando à exploração sistemática de sua força de trabalho e de seus territórios.

Diferentes categorias identitárias foram forjadas para que os colonizadores pudessem classificar e hierarquizar os colonizados, de acordo com a pesquisadora. Tatim esclarece que “a identidade é usada para categorizar e valorar com fins de dominação colonial”.

Segundo a pesquisadora, Kopenawa opera uma desconstrução radical da noção de identidade colonial em sua obra, abrindo ao leitor o universo da alteridade a partir da concepção Yanomami do “outro”. Na experiência social e cosmológica Yanomami, o outro é sobretudo aquele que é estrangeiro para um determinado grupo de referência. Ele não é uma categoria essencial, mas o pivô das relações, do relacionar, tanto entre seres humanos quanto entre os seres não humanos. Para Tatim, “a noção de alteridade está posta o tempo todo e de vários ângulos” em A Queda do Céu e se articula em múltiplos níveis na obra.

“Não há um outro fixo: o outro muda conforme a posição, a linguagem, o pacto de escuta”, explica a pesquisadora. A alteridade, na perspectiva Yanomami, transcende a mera diferenciação humana, estendendo-se aos chamados xapiri — os espíritos-auxiliares — que constituem “outros-que-humanos” e com os quais os xamãs estabelecem alianças para assegurar a cura e a estabilidade cósmica.

A cultura do xamã revela uma forma de relacionar-se com a diferença que contrasta radicalmente com o paradigma ocidental. Segundo Tatim, “o nosso jeito de lidar com a diferença tem sido expresso muito pelo etnocídio, pela necessidade de fazer essa diferença virar o mesmo”.

Ao examinar a centralidade do luto na sociedade Yanomami e na memória de Kopenawa, a pesquisadora conecta as reflexões do xamã sobre vida e morte com as elaborações teóricas da filósofa Judith Butler acerca da precariedade e do enlutar. Butler problematiza como determinadas vidas são consideradas “passíveis de luto” enquanto outras permanecem invisibilizadas, evidenciando hierarquias de valor e reconhecimento social. Kopenawa, ao testemunhar o genocídio de seu povo e a impossibilidade de realizar os rituais funerários tradicionais, denuncia a violência de um sistema que priva certos grupos da dignidade tanto na morte quanto no processo de elaboração do luto.

Segundo Seligmann-Silva, estabelecem-se também conexões significativas com o pensador Walter Benjamin, cujo conceito de “segunda técnica” — fundamentada no jogo, na arte e na não destruição — encontra ressonância nas práticas xamânicas Yanomami. Benjamin distinguia uma “primeira técnica” orientada para a dominação e a destruição de uma “segunda técnica”, baseada na arte e no jogo. Essa “segunda técnica” não visa dominar, mas “jogar com as forças do outro”, reconhecendo e respeitando sua autonomia.

O orientador observa ainda que Benjamin recupera o conceito grego de techné — que abarcava simultaneamente arte e técnica — para propor uma modalidade de intervenção no mundo criativa e respeitosa, ao invés de destrutiva. Essa perspectiva benjaminiana, “Yanomamizada” pela tese de Tatim, conforme ressalta Seligmann-Silva, possibilita uma releitura dos próprios pensadores ocidentais, identificando elementos de uma técnica não dominadora que se alinham com os saberes ameríndios.

Para o professor do IEL, o trabalho de Tatim insere-se em um movimento mais amplo de abertura da academia a epistemologias não hegemônicas. “A literatura brasileira e a crítica literária ainda operam com estruturas eurocentradas. A academia continua sendo um bastião do pensamento único. A Janaina contribui com uma abertura rigorosa e delicada, no sentido do respeito ao outro”, destaca.

Não à toa, a tese de doutorado foi indicada para o Prêmio Capes de Tese de 2025, cujo resultado será divulgado no final deste ano.