Os ventos que agitam a revolta

Pesquisa sobre a rede de comunicação em torno da insurreição no Haiti passou de mão em mão e, décadas depois, virou livro

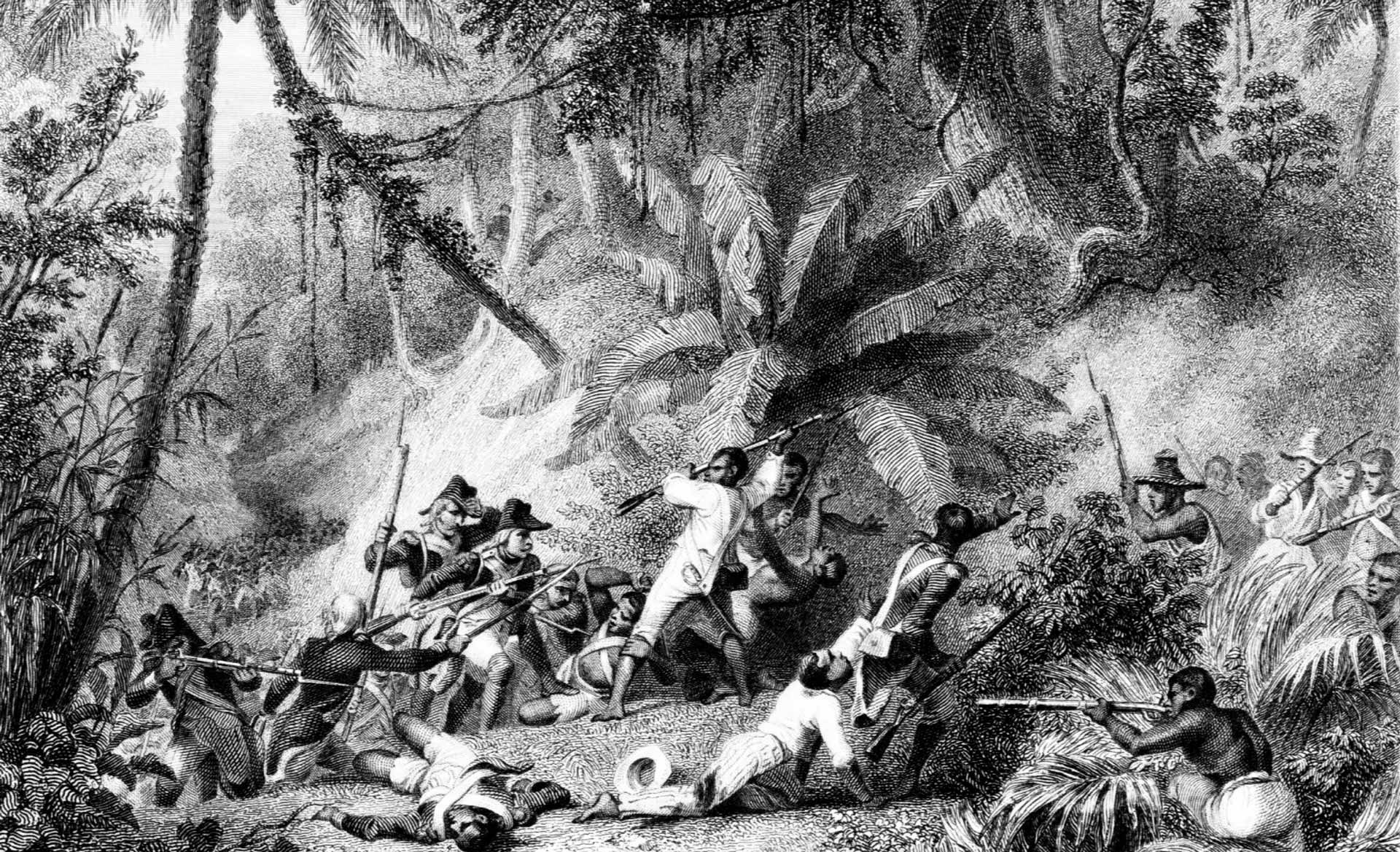

Em 1791, recrutas franceses organizavam-se para embarcar rumo à colônia de São Domingos (atual Haiti), onde uma insurreição contra a escravidão e o domínio colonial eclodia. Inspirado nos valores da Revolução Francesa, que havia ocorrido dois anos antes, um dos batalhões exibia o slogan “Viva Livre ou Morra” bordado em seus bonés e estandartes. O general Antoine Lasalle, ao ver o lema, pediu que fosse substituído, na tentativa de não agitar ainda mais os rebeldes da ilha caribenha. Era tarde demais, no entanto. Os ideais de liberdade e de revolução, da França e de outras regiões, já vinham circulando, apesar das tentativas de restrição por parte dos senhores de escravos.

O episódio acima foi descrito pelo historiador estadunidense Julius S. Scott em sua tese mais tarde transformada no livro The Common Wind: Afro-American Currents in The Age of the Haitian Revolution (O Vento Comum: Correntes Afro-Americanas na Era da Revolução Haitiana). A pesquisa, defendida em 1986, tornou-se uma das mais discutidas obras de língua inglesa do século XX. Mas, na primeira vez em que tentou publicá-la, o historiador ouviu que a pesquisa de doutorado era limitada, conforme contou à revista Publishers Weekly, em 2018. Naquele ano, finalmente, a tese virou livro. E, agora, ganha também uma edição em português, recém-lançada pela Editora da Unicamp, aumentando o alcance de uma pesquisa que ainda ressoa na historiografia brasileira.

Antes de poder circular em formato de livro, o estudo, focado na rede de comunicação entre escravizados e marinheiros que embalou a revolução do Haiti, passava de mão em mão por meio de fotocópias e, mais tarde, por meio de seu arquivo digital. Comentado e citado por inúmeros historiadores, o texto ganhou elogios pela minuciosa pesquisa em arquivos da Jamaica e do Haiti e pela escrita admirável.

Alguns tiveram o privilégio de ler a versão original. Alexander Byrd, pró-reitor de Inclusão e Excelência Institucional e professor de história da Universidade Rice (Estados Unidos), faz parte desse grupo. “De certa forma, minha vida como intelectual e historiador começou quando o doutor Scott me mostrou sua dissertação”, diz.

Byrd foi aluno de Scott na graduação, na Rice, e no doutorado, na Universidade Duke (Estados Unidos). Em suas palavras, a escrita e as análises do professor caracterizam-se por “tirar o fôlego” do leitor. O pró-reitor leu a tese durante sua pós-graduação na Duke, instituição em que Scott lecionou por alguns anos antes de tornar-se professor da também estadunidense Universidade de Michigan.

“Li o exemplar original que ele mesmo depositou lá, com as assinaturas originais da banca, página por página, dia após dia, até terminar. E, claro, fiquei impressionado”, recorda.

No entanto, na primeira vez em que viu aquele livro, houve um estranhamento. Byrd estava no escritório do professor na Rice e lá avistou a tese em uma estante.

“Eu sabia como era um livro. E então eu vi algo que quase parecia um livro, mas também não parecia. Era claramente ‘da família’ dos livros, mas diferente. A capa era escura, com letras douradas na lombada. Perguntei o que era aquilo. Eu não sabia o que era uma dissertação [nos Estados Unidos, o trabalho de doutorado é denominado dissertação], e ele me explicou. Aquilo me deixou maravilhado. Como muitos estudantes ao verem uma dissertação pela primeira vez, eu disse: ‘Você escreveu isso? Tudo isso?’. Ele então começou a explicar do que se tratava, mas eu não entendi quase nada. Era como uma língua estrangeira. Eu vinha de um mundo negro centrado nos Estados Unidos. Ele começou a citar lugares e pessoas que só fariam sentido, para mim, muitos anos depois.”

Esses lugares eram as dezenas de ilhas do Caribe e seus países colonizadores, além dos Estados Unidos, e as pessoas, marinheiros, comerciantes, homens negros livres ou cativos, quilombolas e outros trabalhadores que, em seus trânsitos, levavam e traziam informações a respeito da agitação social na virada do século XVIII para o século XIX. Os canais de comunicação mantidos por esses indivíduos embalaram uma insurreição sem precedentes, responsável por, em 1804, dar fim à escravidão e ao domínio francês em São Domingos. Pela primeira vez, após derrotar as forças coloniais, chegava ao poder um homem negro, Jean-Jacques Dessalines.

Em O Vento Comum, Scott mostra que, anos antes da revolução, circulavam notícias sobre a política e sobre os movimentos revolucionários que embalaram os ideais de liberdade. Os “marinheiros britânicos chegaram [ao Caribe] com notícias de que um movimento antiescravista estava ganhando força na Inglaterra, enquanto os marinheiros franceses, usando cocardas tricolores [insígnias feitas de laço em formato circular], tinham histórias ainda mais emocionantes para contar sobre os acontecimentos políticos na França”, diz Scott em sua pesquisa.

No estudo, o historiador evidencia que as sofisticadas redes de conexão atravessavam o Oceano Atlântico. Trabalhadores valiam-se até mesmo de boatos para promover seus interesses e incitar rebeliões. Em um dos casos relatados, “[em 1789,] quando os escravos nas colônias inglesas vizinhas contemplavam a possibilidade de que um ato parlamentar proibisse a escravidão, surgiram indícios de descontentamento entre os escravos franceses na Martinica [hoje uma região administrativa da França no Caribe]. Os trabalhadores negros começaram a abandonar as plantations na ilha francesa e, de acordo com um relatório, ‘a razão que eles apresentam é que, como todos os negros ingleses serão libertos, eles têm o mesmo direito’”.

O oceano enquanto avenida

De toda forma resta a pergunta: como a população de uma ilha situada no Caribe ficava sabendo das discussões no Parlamento britânico que tratavam da abolição do tráfico negreiro? Ou sobre a revolução na França que, sob o lema “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, declarava legítimo o direito de resistir à opressão?

Para Ricardo Pirola, professor de história na Unicamp, a circulação de informações destrinchada por Scott mostra que o “O oceano não é, na verdade, uma barreira, mas uma avenida, onde há trocas comerciais e trocas de informações, [dentre as quais] trocas de ideias radicais de revolução”.

Apesar de serem colônias de países diferentes, ressalta o docente, as ilhas onde se estabeleceram as plantations (latifúndios baseados na monocultura e na mão de obra escravizada) de cana-de-açúcar estavam extremamente conectadas entre si e também conectadas com a Europa e com os Estados Unidos, por conta do comércio. “E quem faz essa conexão via mar? Os marinheiros. E, quando a gente fala em marinheiros nesse período, estamos falando sobretudo de grupos de trabalhadores, às vezes despossuídos e com baixa renda e às vezes escravizados.”

Essa maneira de ver os canais de conexão entre grupos humanos diversos, para Pirola, caracteriza-se como um dos destaques da pesquisa de Scott. Um segundo ponto, afirma, é a forma como o historiador trabalhou as fontes documentais. A documentação desse período trata basicamente das formas de organizar o comércio, mostrando preocupações com os escravos fugidos, os marinheiros desertores e as pessoas que haviam cometido crimes e que integravam a marinha mercantil, diz o professor.

“Essa é uma documentação colonial que trata da organização do comércio, do sistema de escravidão e do tráfego atlântico de escravizados. A outra grande novidade do trabalho de Julius Scott é o jeito como lê essa documentação para tentar chegar aos grupos subalternos, aos grupos ditos despossuídos. Geralmente é difícil contar a história deles, pois eles não deixam rastro, não deixam documentos. Estamos falando do século XVIII, de uma cultura oral sobretudo”, afirma Pirola.

Reverberações no Brasil

Embora tenha lido o livro somente em 2018, quando The Commom Wind veio a público pela editora Verso Books, o professor conta que as ideias de Scott e de seus colegas Marcus Rediker e Peter Linebaugh começaram a circular bem antes no Brasil.

Pirola, ainda, ressalta as semelhanças entre o contexto estadunidense e o brasileiro no que diz respeito a um momento da historiografia no qual há um grande interesse pelas relações estabelecidas entre os escravizados, algo antes negligenciado. “Na segunda metade da década de 80 do século XX, a historiografia brasileira também começa a caminhar em direção a algo parecido com o que Julius Scott estava fazendo, para avançar no entendimento do mundo dos escravizados no Brasil.”

Embora os contextos sejam diferentes, o docente diz que o trabalho de Scott inspira, de forma geral, os estudos sobre a escravidão, sobre os quilombolas e sobre os escravizados fugidos. “Ele inspira os historiadores a pensar sobre como se formavam as redes de notícias e de informação que ajudavam nesses eventos de rebeldia e de resistência.”

A pesquisa realizada por Pirola em seu mestrado, por exemplo, relaciona-se com esses temas. O historiador estudou uma tentativa de revolta ocorrida em Campinas em 1832. “As autoridades policiais descobriram o plano de revolta, mencionando, por exemplo, que os escravizados estavam atentos ao fim do tráfico atlântico, uma medida aprovada pelo Parlamento [brasileiro] em novembro de 1831. E os escravizados diziam: ‘Se o tráfico atlântico está proibido, então, agora, por que a gente tem que ficar no cativeiro?’. E isso os levou a elaborarem planos de revolta.”

As notícias trocadas, da mesma forma como ocorria no Haiti, impulsionavam ideias de rebelião. “E muito provavelmente essas notícias também vieram com mercadorias, ou seja, com o comércio.”

Em relação às informações sobre a revolução na antiga colônia de São Domingos, explica o docente, indícios apontam que essas notícias chegaram a dois grupos no Brasil: dos senhores de escravos e dos escravizados. No primeiro caso, diz, espalhou-se o medo de que algo semelhante ocorresse no país. “O Brasil tinha um número de escravizados enorme. Foi o maior importador de escravizados africanos. Então esses senhores tinham medo de que essa população, que, para eles, era muito diferente — eles não entendiam a sua cultura, não entendiam a sua dinâmica política nem nada —, pudesse fazer uma revolução semelhante à do Haiti. O Haiti é o exemplo de abolição que [os senhores] não queriam ver seguido.”

Há, também, indícios de que as notícias vindas do Haiti chegaram a uma população não branca e não livre, de modo geral, no Brasil. “Mas são indícios fragmentários. São resquícios difíceis de perceber, até porque os escravizados sabiam que, se os senhores os vissem falando do Haiti, correriam para puni-los”, observa Pirola.

Trajetória e legado

Julius S. Scott nasceu em 31 de julho de 1955, em um tempo marcado pela segregação racial nos Estados Unidos e pelas lutas por direitos civis. Scott foi uma das únicas duas crianças negras a cursar o ensino fundamental na MacGregor Elementary School, uma instituição que, por pressão de seus pais, aboliu a prática dos banheiros segregados no período em que o futuro pesquisador estudava ali. Os pais de Scott haviam descoberto que o filho não podia frequentar o mesmo banheiro dos colegas quando o ouviram rezar: “Obrigado Deus por eu ter um banheiro só meu”, conforme relata sua esposa, Elisha Renne, em uma biografia publicada após a morte do estudioso, em dezembro de 2021.

Apesar das barreiras da discriminação, Scott cresceu em um ambiente que valorizava a educação: sua mãe era bibliotecária e seu pai, presidente da Faculdade Wiley, em Marshall, Texas. O historiador graduou-se com excelência em 1977 na Universidade Brown. Quando estava no primeiro ano de graduação, recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 1. As complicações da doença perpassaram, desde então, sua história. Antes dos 40, precisou amputar uma perna. “Quando cheguei aos 30 ou 40 anos, já havia se tornado difícil, para mim, viajar pelo mundo a fim de fazer o tipo de pesquisa que eu costumava fazer”, contou à revista The Chronicle, em 2019.

Ainda assim, segundo Renne, “apesar das cirurgias cada vez mais frequentes, das internações hospitalares, da visão limitada e das flutuações extremas nos níveis de açúcar no sangue, Julius conseguiu comparecer a concertos, conferências acadêmicas e cerimônias de premiação e visitar familiares e amigos”.

A trajetória e o trabalho de Scott marcaram gerações de historiadores. Em especial, aqueles que puderam presenciar suas aulas.

Byrd compartilha suas memórias sobre o dia em que o conheceu. Já em sua primeira aula, o então calouro encontrou-se com o professor Julius Scott, que lecionava uma disciplina sobre a história do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. “A sala estava cheia. Havia muitas pessoas, e isso era empolgante”, recorda. Byrd diz que estava ansioso e que notou um certo nervosismo também da parte de Scott. “Sua boca estava seca, do jeito que fica quando alguém está nervoso, e isso o humanizava ainda mais.”

O domínio sobre o teor da disciplina era impressionante, afirma. “Eu nem sabia, naquela época, que aquele não era o campo principal de estudos dele. Ele não era especialista no movimento dos direitos civis. Mas isso não era perceptível, pois ele ministrava a aula com muita confiança e conhecimento. Ele também se conectava com os livros e autores que estávamos lendo. Muitas vezes, ele os conhecia pessoalmente. Isso me fazia sentir extremamente sortudo por estar naquela sala.”

Aquele primeiro momento da graduação, ainda, impactou-o também por outro motivo: Scott foi o primeiro professor negro de Byrd. “Como um dos poucos alunos negros na Rice, isso teve uma grande importância para mim”, diz.

Sobre o legado do mestre, que incluía também sua paixão pelo jazz, Byrd sugere ir muito além da tese. “O doutor Scott foi um exemplo brilhante de como ser um grande acadêmico e um grande professor. Ele era excelente, mas também gentil, generoso e multifacetado.”