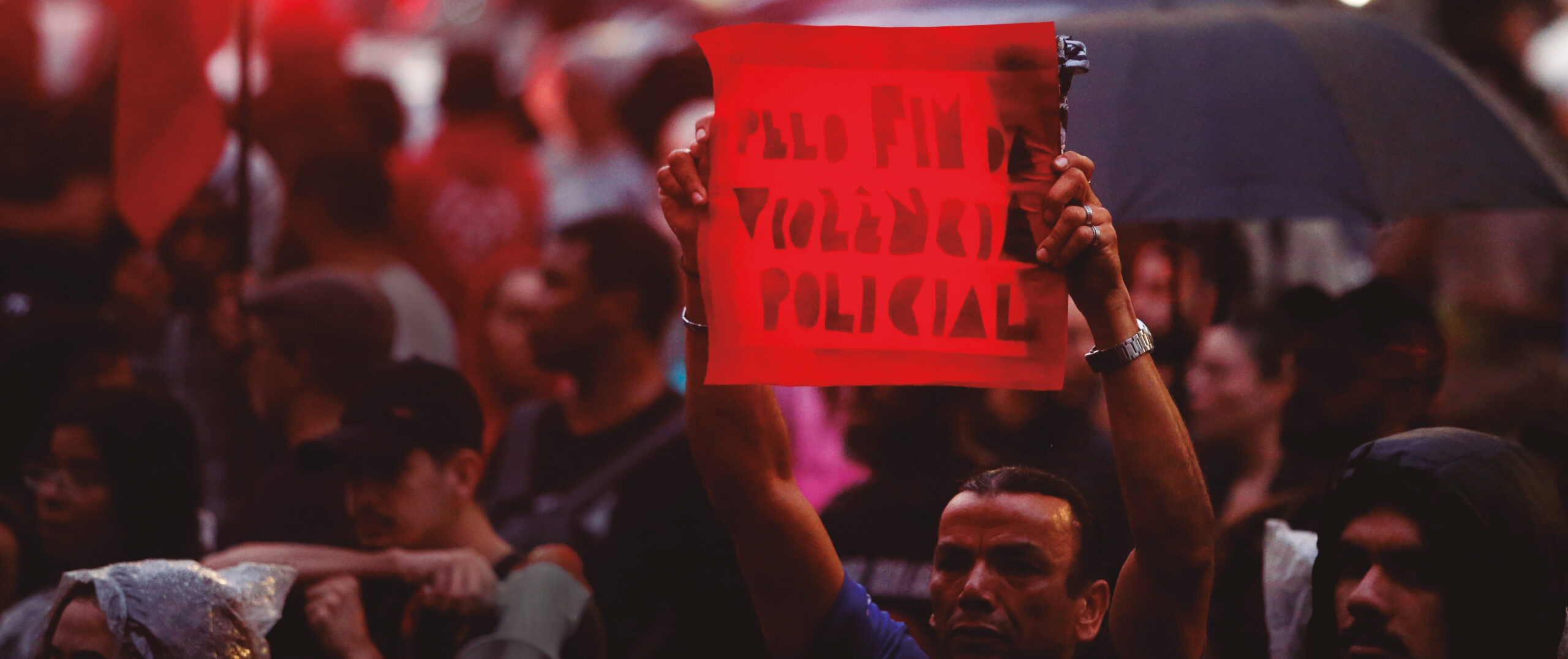

Promotoras buscam justiça em casos de violência policial contra jovens infratores

Dissertação refaz caminhos trilhados por integrantes do MP em cruzada contra abusos e impunidade

Promotoras buscam justiça em casos de violência policial contra jovens infratores

Dissertação refaz caminhos trilhados por integrantes do MP em cruzada contra abusos e impunidade

“E como é que a gente mobiliza o Judiciário? Como é que a gente convence todo mundo que está acostumado a olhar para esse menino só como bandido? Como é que a gente inverte essa situação tão posta, tão sedimentada, no imaginário de todo mundo?” (promotora Conceição, nome fictício, em entrevista concedida para Marina Ribeiro).

O questionamento, feito à cientista social Marina Ribeiro, sintetiza o problema enfrentado por promotoras inconformadas com o arquivamento de casos de suspeita de violência policial contra jovens acusados de infrações em Campinas. Buscando uma forma de contornar a ausência de investigações, essas promotoras articularam uma ação, que ocorreu entre 2015 e 2018 e que foi apelidada de “gambiarra” pela mentora da ideia. A articulação serviu de objeto de análise de Ribeiro em seu mestrado recentemente defendido no Programa de Pós-Graduação em Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp. Ao se deter sobre os inquéritos e entrevistar as promotoras, a cientista social desvelou uma tentativa inédita de busca pela responsabilização de policiais envolvidos na prática de abusos.

“As promotoras estavam encaminhando as denúncias de violência policial para os promotores encarregados do controle policial e eles arquivavam essas denúncias. Diante desse arquivamento sistemático e frequente, elas criaram uma parceria transversal, que foi realmente uma inovação”, conta a pesquisadora.

A ação teve início por meio de uma promotora da Infância e Juventude. “Ela estava incomodada com o fato de encaminhar esses casos e de esses casos não resultarem em algum tipo de responsabilização”, disse Ribeiro. Em interlocução com outras duas colegas, a promotora propôs encaminhar as denúncias também por meio da esfera do Patrimônio Público, procedimento que, em suas palavras, seria uma “gambiarra”.

A decisão de trilhar esse caminho fez-se possível porque a lei de improbidade administrativa, até 2021 – quando sofreu mudanças –, oferecia a possibilidade de responsabilizar agentes públicos acusados de infringir os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

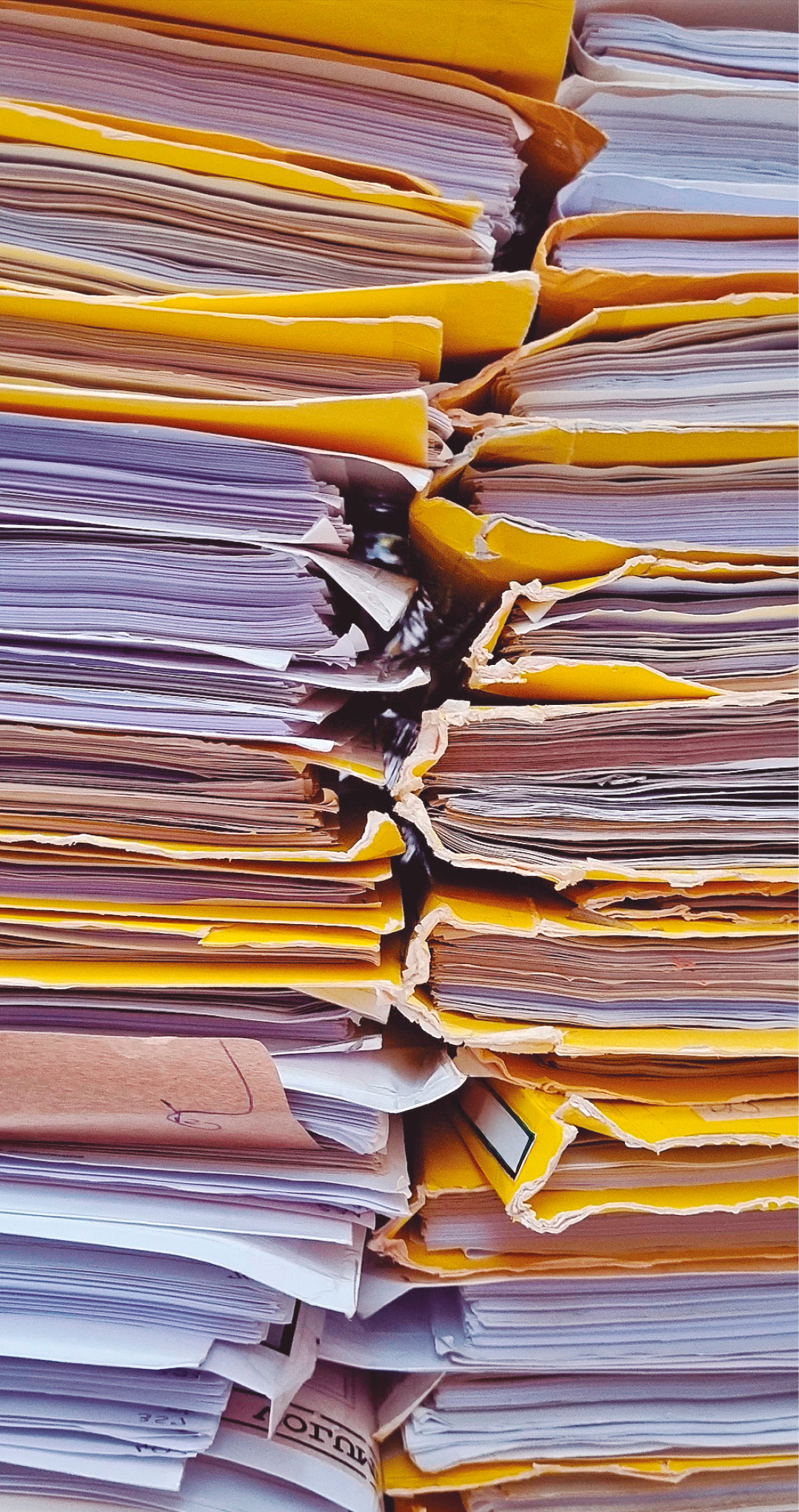

Após analisar os documentos dos processos e entrevistar as promotoras, a cientista social detalhou, na dissertação, a forma como se constrói a narrativa de um inquérito e as dificuldades enfrentadas na tentativa de romper com o ciclo de impunidade em casos de violência. “Marina analisa as formas narrativas e como esses documentos entram na luta política”, sintetiza Taniele Rui, orientadora do estudo e professora do Departamento de Antropologia. “Vem de longa data a legitimação da violência policial, algo que a gente acaba vendo refletido nesses materiais todos”, diz.

A legitimidade do relato policial

Para fundamentar sua dissertação, a pesquisadora analisou 51 inquéritos civis, começando pelos boletins de ocorrência (BOs), a maioria deles de casos oriundos do 47º Batalhão da Polícia Militar, com um dos maiores índices de mortes por policial no Estado de São Paulo. Nos documentos, a cientista social notou um padrão de primazia do relato policial, identificando um dos primeiros entraves para a responsabilização daqueles que cometem ilegalidades. “Os documentos são redigidos pelos policiais, que contam com o monopólio das narrativas e uma fé pública de presunção de veracidade. Mas estudos mostram que a polícia trabalha com grande discricionariedade, com grande margem de racismo, e que usa a violência de maneira extremamente desproporcional”, explicou a pesquisadora.

Outro padrão identificado por Ribeiro consiste na tentativa de “nublagem” dos corpos dos agentes. Em 60% dos BOs, destaca, não consta a raça dos policiais e tampouco seu endereço, embora essas sejam informações requeridas. “Esse movimento de ‘nublagem’ dos corpos é um mecanismo de objetificar esse corpo, de torná-lo neutro e apenas uma engrenagem neutra no sistema, algo não passível de carregar racismos e elitismos.”

Por outro lado, o nível de detalhamento sobre os jovens supostamente infratores mostrou-se alto. “No caso dos jovens, em sua maioria negros, eram retratadas minúcias dos seus corpos, como as tatuagens, a cor dos olhos e dos cabelos.” Para Ribeiro, isso mostra que os policiais buscavam produzir a imagem de um tipo suspeito, enquanto neutralizavam a sua presença.

Em meio aos 51 BOs, destaca a cientista social, constam nove relatos dos jovens sobre a abordagem policial, com narrativas como a do adolescente Arthur (nome fictício): “Durante a abordagem, um dos policiais militares me agarrou pelo pescoço e bateu minha cabeça contra a parede, desferindo um chute na minha barriga e uma coronhada no meu peito”.

Apesar de haver poucos relatos do tipo no material analisado, esse dado, para a pesquisadora, mostra que existe espaço para outras narrativas aparecerem nos BOs e, dessa forma, transformar esses documentos em uma via de responsabilização dos envolvidos em atos arbitrários de violência.

As oitivas

Os jovens acusados de cometerem um ato infracional e, depois, supostamente agredidos passaram por uma oitiva na qual relataram a suposta infração e por uma oitiva referente à eventual agressão. Nesta última, compareceram diante das autoridades na qualidade de potenciais vítimas, algo, em muitos casos, difícil de entenderem, contou Ribeiro.

“Eles tinham até dificuldade de entender que estavam lá porque eram vítimas de violência policial. Eles chegavam relatando o ato infracional que cometeram, porque geralmente eles vão entender o Estado como aquele que pune e não enquanto aquele que também pode proteger.”

Nesses momentos de escuta, era comum estarem acompanhados das mães. A presença da figura materna mostra, para a pesquisadora, o quanto as genitoras representam elementos centrais da luta pelos direitos dos filhos. Além disso, essas mulheres contribuíram para humanizar o jovem, já estigmatizado por ter supostamente cometido uma infração. No sistema judicial, conforme a pesquisadora, há um maniqueísmo que dificulta a sobreposição das categorias “vítima” e “infrator” e que, além disso, atravanca os esforços de atribuir a categoria de vítima a um jovem negro de periferia acusado de um ato infracional. Por isso, a presença das mães, narrando como o filho ajuda em casa e é amoroso, por exemplo, mostrou-se importante para afastá-lo de um estigma de maldade.

Já nas oitivas com os policiais, Ribeiro constatou a transcrição de relatos unidimensionais, nos quais frequentemente se justifica o uso de força devido a uma suposta tentativa de fuga por parte do jovem. No entanto, ao investigarem essas ocorrências, as promotoras descobriram casos nos quais os agentes pediram para desligar as câmeras usadas nas entrevistas, revelando então uma história diferente, uma história que corroborava o relato da vítima adolescente, como nestas palavras de um policial militar (PM) ditas para uma promotora e reproduzidas na dissertação: “Eles bateram, eles bateram. Foi exatamente isso. Eles pegaram a cabeça e bateram. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, sabe por quê? Porque eu tive uma mãe muito amorosa e eu entrei para a polícia para salvar vidas. Não foi para ver isso”.

Relatos como esse, contudo, não chegaram aos registros oficiais, indicando o dificultoso caminho a ser trilhado quando se trata da obtenção de provas. Outro depoimento constante da dissertação é o de um corregedor. Também pedindo para não ter sua imagem e voz gravadas, essa autoridade disse ser de conhecimento da PM a identidade dos “monstros” da polícia e explicou por que não se dá um processo de responsabilização. “Segundo esse corregedor, não há dinheiro para financiar uma equipe de inteligência. Logo, precisa-se desses monstros porque são eles que vão tirar uma pessoa de um cativeiro, por exemplo”, conta a autora da pesquisa.

Controle frágil

A tentativa de criminalização pela via da lei de improbidade administrativa resultou em apenas uma condenação. O caso refere-se aos atos violentos cometidos por um policial civil. A responsabilização tornou-se possível devido à existência de provas robustas. No caso, consta o relato de vários jovens, evidenciando um padrão de comportamento desse agente da lei. “[Ele] pegou um saco plástico transparente e colocou em sua cabeça, passando a apertar o saco em sua garganta”; “[Ele] lhe passou uma rasteira, desferiu socos em sua cabeça e colocou um saco plástico em sua cabeça, fechando-o em seu pescoço”; “[Ele] colocou um saco plástico em sua cabeça e outro na de seu comparsa”, narraram três jovens. Além disso, uma foto tirada em um dos casos possibilitou identificar facilmente o agressor.

A pesquisa mostra ser uma exceção conseguir responsabilizar um policial pela prática de abusos. No caso dos policiais militares, ainda há o fato de a investigação correr na Justiça Militar. A competência dos militares para julgar casos do tipo encontra-se atualmente sob questionamento no Supremo Tribunal Federal (STF). Argumenta-se, entre outras coisas, que um julgamento envolvendo somente membros de uma mesma entidade alimentaria o corporativismo e a impunidade.

A cientista social destaca que, apesar de existirem quatro órgãos – a corregedoria de polícia, o Ministério Público (MP), a ouvidoria da polícia e a Justiça Militar – que atuam no controle sobre os policiais no Brasil, casos de abuso continuam a ocorrer de forma massiva, em parte porque não há uma coordenação entre esses órgãos, em parte porque há uma letargia do Ministério Público em relação às ilegalidades praticadas pelos agentes de segurança. Em sua dissertação, no entanto, Ribeiro buscou identificar práticas que fugissem desse padrão, ressaltando existirem brechas para uma atuação diferente por parte das autoridades.

Coorientador da dissertação, professor do Departamento de Ciência Política e coordenador do Laboratório de Estudos de Política e Criminologia (Polcrim) do IFCH, Frederico de Almeida aponta que essas brechas são utilizadas por movimentos sociais e outras organizações da sociedade civil para buscarem justiça. “Marina, neste trabalho, mostra, ao olhar práticas cotidianas, essas brechas. O caso da violência policial é um problema histórico. O Ministério Público não realiza a tarefa que deveria realizar. E elas [as promotoras] acharam essa brecha, que nesse caso não virou uma inovação consolidada, embora tenha um caso de condenação. Mas é por aí que o Ministério Público vai fazendo suas inovações.”

O MP e a Unicamp

Os documentos analisados por Ribeiro resultam de uma parceria entre o Ministério Público e a Unicamp. Por intermédio de uma aluna que trabalhava no MP, uma das promotoras entrou em contato com Almeida, interessada em uma análise de diversos procedimentos de investigação sobre casos de violência envolvendo vítimas adolescentes acusadas de atos infracionais.

“O primeiro trabalho consistiu em, a partir dos casos individuais, coletar algumas informações repetidas que estavam nos boletins de ocorrência e nas oitivas dos jovens, para traçar um perfil deles e realizar um mapeamento a respeito desse tipo de violência”, explica. Ribeiro e Luana Barbosa, à época estudantes do IFCH, fizeram um trabalho de iniciação científica para analisar os documentos. A pesquisa gerou um relatório, intitulado “Violência policial contra adolescentes acusados de prática de ato infracional na cidade de Campinas”, lançado em 2021.

A ideia era oferecer um panorama sobre a situação para pensar modos de intervenção que pudessem redundar em políticas públicas. Pelo fato de haver um procedimento do Ministério Público envolvendo a Prefeitura de Campinas por conta de abusos cometidos por membros da Guarda Civil da cidade, os pesquisadores propuseram às autoridades realizar uma ação com esse grupo. A parceria, que contou ainda com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef, na sigla em inglês) e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), teve início em 2023 e visou à formação e qualificação dos agentes de segurança.

Para a autora da dissertação, que integrou a parceria, iniciativas como essa contribuem para diminuir o uso da violência por parte das forças de segurança. “É preciso fortalecer mecanismos não militarizados de combate à criminalidade”, afirmou. Além disso, trabalhar também no combate ao racismo imperante no Brasil.