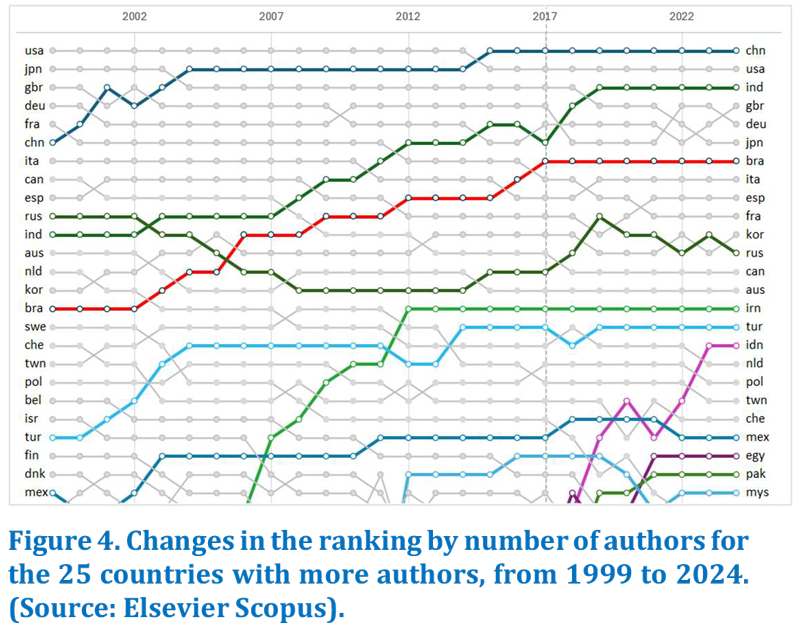

A paisagem global da ciência vive uma mudança sem precedentes. O conhecimento, antes concentrado em poucos países de alta renda, passou a ser produzido e compartilhado de forma muito mais ampla, refletindo um deslocamento histórico da geografia da pesquisa. Esta é a leitura resumida do “Science-Policy Brief”, redigido pelo ex-reitor da Unicamp e ex-diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) Carlos Henrique de Brito Cruz (2025), em estudo preparado para o Fórum Multissetorial da ONU [Organização das Nações Unidas] sobre Ciência, Tecnologia e Inovação. Os dados levantados por Cruz apoiam a hipótese de que há uma democratização da ciência em curso: em 2024, 60% dos artigos científicos publicados no mundo tiveram autores de países de baixa e média renda (PBMR). Esta é uma inversão marcante em relação a trinta anos atrás, quando 87% das publicações originavam-se em países ricos. Esse crescimento decorre de décadas de investimento em universidades, institutos de pesquisa e agências de fomento, consolidando nos PBMR uma base científica inédita.

A produção científica mundial nos PBMR cresce cerca de 5% ao ano, impulsionada sobretudo pelo aumento do número de autores nestes países, que avança a 10% anuais, enquanto nos países de alta renda (PAR) cresce a 5%. O fortalecimento de agências de fomento científico nacionais, como a Fapesp no Brasil, a NSFC (Fundação Nacional de Ciências Naturais da China, tradução livre) na China e DBT (Departamento de Biotecnologia, traduação livre) na Índia, têm contribuído para criar infraestrutura, formar recursos humanos e articular políticas de fomento contínuas. A consequência é notável: na última década, os PBMR se tornaram responsáveis pela maior parte das publicações relacionadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Entre 1999 e 2024, nas pesquisas sobre o ODS 2 (Fome Zero), o número de PBMR entre os 30 países com mais autores subiu de 11 para 17, enquanto o de PAR caiu de 19 para 13, evidenciando a ascensão dos PBMR e a perda relativa de protagonismo dos PAR. Ainda, quando considerados os ODS 3 (Saúde e Bem-Estar), ODS 5 (Igualdade de Gênero), ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), ODS 14 (Vida na Água) e ODS 17 (Parcerias para os Objetivos), em 2024 nota-se que os PBMR representaram de 11 a 16 dos 30 países com mais autores em cada ODS, superando ou igualando os países ricos, por exemplo, nos ODS 5, 8 e 17. Isso demonstra inserção e liderança dos PBMR em temas diretamente ligados ao desenvolvimento humano e econômico, evidenciando o interesse dos países do Sul Global nestes assuntos.

Os dados são animadores e dignos de comemoração. Por outro lado, é preciso observar que a expansão quantitativa não tem (ainda) sido acompanhada, na mesma proporção, por indicadores de impacto científico. O Field-Weighted Citation Impact (FWCI) médio dos artigos com autores em PBMR é de 0,98, enquanto nos PAR chega a 1,15; 23% dos artigos dos PBMR aparecem entre os 10% de periódicos mais citados, contra 30,9% dos PAR. Este fenômeno é esperado, já que reflete o estágio de consolidação da ciência nos PBMR: o crescimento quantitativo costuma preceder o qualitativo. Cria-se, inicialmente, massa crítica; depois, surgem os mecanismos de refinamento em direção à excelência e ao impacto. Nenhum sistema científico amadurece sem antes se expandir, já que é preciso formar (milhares de!) cientistas e consolidar instituições, antes de competir em pé de igualdade nos indicadores mencionados.

Esse processo, porém, envolve riscos e dilemas. O aumento vertiginoso de publicações nos PBMR ocorre num contexto em que editoras predatórias têm se proliferado, explorando o desejo de visibilidade e a pressão por produtividade acadêmica. Países em consolidação científica tornam-se alvos preferenciais desse mercado, que cobra taxas para publicar sem revisão adequada por pares. Embora o relatório de Cruz não aborde esse fenômeno, pode-se considerar (a se investigar melhor) que parte do crescimento numérico da produção poderia refletir a penetração desigual de padrões editoriais de qualidade. Isso, de maneira alguma, invalida o avanço dos PBMR, mas alerta para a necessidade de políticas nacionais de integridade científica e capacitação editorial, áreas ainda frágeis em muitos contextos emergentes.

Outro desafio crescente é o atual modelo de acesso aberto (open access). A ciência aberta é essencial para democratizar o conhecimento e fazer jus aos investimentos governamentais na ciência. Mas os custos de publicação cobrados por periódicos considerados no meio acadêmico “de alto impacto” podem variar entre US$ 3.000 a US$ 10.000 por artigo. Estes valores são inviáveis para boa parte das instituições dos PBMR. Assim, mesmo que esses países estejam contribuindo mais para a produção global, correm o risco de ficarem excluídos da visibilidade internacional caso não consigam bancar publicações em periódicos abertos e prestigiados. Ao passo que esta é uma pauta em intensa discussão atualmente, a sustentabilidade da ciência aberta exige modelos financeiros equitativos, que não reproduzam as assimetrias econômicas históricas entre Norte e Sul global.

O crescimento quantitativo da ciência, ainda com aspectos qualitativos a serem mais claramente implementados, levanta outra questão: o crescimento quantitativo da produção científica nos PBMR poderia estar educando novos cientistas a gerar publicações independentemente de seu impacto (no sentido mais amplo)? Estar-se-ia promovendo nos PBMR a antiga cultura do “publish or perish”, cujas bases levam à competitividade desfocada e a publicações incrementais, até incentivando práticas questionáveis como salami slicing? A resposta, sustentada pelos dados de Brito Cruz, parece ser não. O aumento expressivo das publicações relacionadas aos ODS, com taxas anuais de crescimento superiores às das demais áreas, mostra que boa parte dessa produção está alinhada a agendas sociais e ambientais concretas, e não apenas à pressão institucional por produtividade. Pesquisas em saúde pública, agricultura sustentável, transição energética e redução da pobreza mostram que, para muitos PBMR, a ciência é vista não apenas como instrumento de prestígio, mas como ferramenta de desenvolvimento nacional e contribuição global.

Dessa forma, o que se observa é mais do que uma mudança numérica: trata-se de uma reconfiguração estrutural do sistema científico mundial. A ciência, outrora altamente concentrada em poucos polos europeus, norte-americanos e japoneses, começa a refletir a diversidade de realidades, línguas e desafios do planeta. Essa redistribuição do protagonismo, conforme discutido aqui, não representa uma ameaça à qualidade, mas (ótimo!) sinal de democratização do conhecimento. Por exemplo, quando o Brasil publica sobre biodiversidade amazônica, a Índia sobre doenças tropicais e a Nigéria sobre segurança alimentar, o mundo ganha perspectivas e soluções que antes eram invisíveis ou secundarizadas. A expansão da produção nos PBMR representa, assim, um alargamento do próprio conceito de ciência global: múltiplas vozes, problemas locais e contextos culturais passam a integrar o esforço coletivo de compreensão e inovação.

Cruz destaca, em seu estudo, que a consolidação desse movimento depende, agora, de investimentos consistentes em agências de fomento, de forma a torná-las sólidas e robustas, capazes de garantir continuidade e critérios de mérito. Ainda, que haja esforços para o estabelecimento de instituições científicas em nível nacional nos PBMR. É assim que políticas multilaterais favorecerão cooperações científicas “Norte-Sul” mais equânimes, visando coprodução de conhecimento (em vez de simples transferência) e de relações “Sul–Sul” cientificamente sustentáveis e sólidas.

A nova geografia científica transparece um potencial transformador. A ascensão dos PBMR à dianteira da produção científica global quebra o monopólio histórico do Norte Global e inaugura um período de pluralização, no qual o conhecimento emerge de múltiplos centros e, principalmente, perspectivas. A ciência torna-se, assim, mais inclusiva, mais diversa e mais representativa dos desafios reais do planeta. Democratizar a produção científica não é apenas multiplicar o número de artigos, mas redistribuir o poder de definir o que importa pesquisar e quem tem voz no debate global sobre o futuro. Essa é talvez a contribuição mais duradoura desse novo capítulo da história da ciência.

Este texto não reflete, necessariamente, a opinião da Unicamp.

Foto de capa: