Neocolonialismo azeda relação entre chefs e povos nativos

A valorização de ingredientes regionais nem sempre beneficia os produtores e a natureza

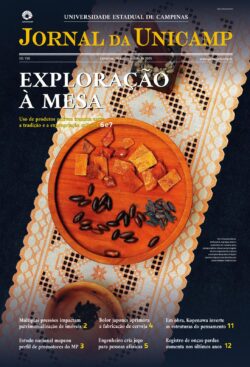

A sensação que temos diante de um prato da alta gastronomia brasileira preparado com ingredientes nativos, dispostos artesanalmente como uma obra de arte unindo cores e sabores, transcende o prazer do paladar e nos transforma em personagens de uma cena na qual se destacam os produtos da terra. Para muito além dos estímulos sensoriais, esse tipo de experiência provoca um sentimento de conexão com nossas raízes e a valorização dos conhecimentos ancestrais. Nessa circunstância, você se imaginaria em um banquete à beira de um abismo? A cientista social e cozinheira Talitha Alessandra Ferreira colocou-se nesse lugar ao refletir sobre a forma como as iguarias nativas chegam aos requintados processos culinários dos restaurantes.

A partir de sua experiência em um restaurante de alta gastronomia brasileira, Ferreira decidiu investigar a relação dos chefs de cozinha com as comunidades nativas que produzem os ingredientes e identificou um colonialismo gerador de desigualdades sociais e ecológicas. Em sua tese, defendida no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp, a pesquisadora desenvolve uma análise multifacetada sobre essa gastronomia, apontando as contradições existentes na crença de que tal atividade sempre protege e beneficia o produto e seus produtores. “Nem sempre os impactos da valorização de ingredientes nativos são positivos para a comunidade ou para a natureza”, diz.

De acordo com o estudo, a parceria de grandes chefs e restaurantes com as comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, por via de regra, desenrolam-se como empreitadas “neocolonizadoras” e “neobandeirantistas”, que transitam entre o desejo de resgatar as tradições e a expropriação cultural e ambiental. Ainda assim, acredita Ferreira, a gastronomia brasileira pode fazer muito pela sociedade ao ajudar a pensar sobre esses problemas.

A tese tomou como objetos de pesquisa a baunilha do Cerrado (Vanilla pompona) produzida pela comunidade quilombola Kalunga, localizada na Chapada dos Veadeiros, entre Goiás e o Tocantins, e a pimenta jiquitaia do povo indígena Baniwa, da região do Alto Rio Negro, no Amazonas. Ferreira começou o estudo antes de eclodir o conflito entre os Kalungas e o Instituto ATA, do chef Alex Atala, que, por repetidas vezes, tentou registrar uma marca para as baunilhas. A comunidade se sentiu desrespeitada por não ter sido consultada, o que culminou em acusações públicas contra o instituto. O caso se transformou em um exemplo importante para a pesquisa.

Já na parceria entre o mesmo Instituto ATA, o Instituto Socioambiental (ISA) — que defende direitos indígenas e o meio ambiente — e o povo Baniwa, as mulheres se envolveram com o cuidado das dezenas de variedades da pimenta, uma planta com um significado cultural muito forte, pois serve como proteção contra maus espíritos e como veículo de purificação.

“Esses casos de forma alguma são ruins por inteiro. Existe o ganho monetário, além do ganho simbólico devido à associação com um chef famoso. Houve sucesso no mercado”, afirma Ferreira, argumentando que a questão relaciona-se com processos que desrespeitam os protocolos comunitários ou que praticam atos de violência simbólica, como uma descrição preconceituosa ou comparar uma pessoa com um animal. “É nesse sentido que [esses fatos] pesam muito na conta das comunidades indígenas ou tradicionais, enquanto os chefs acumulam prestígio e confiança”, explica a cientista social.

Protagonismo

“Se não fossem essas pessoas, os ingredientes nem chegariam às mãos dos chefs ou aos comerciantes”, diz Ferreira. Segundo sua análise, a relação estabelecida pelos chefs foca primordialmente o ingrediente, reduzindo o protagonismo das comunidades e sua real participação no cultivo desses ingredientes e no seu conhecimento sobre eles. “O discurso do resgate pode acabar ignorando a complexidade das relações socioecológicas construídas por essas pessoas, principalmente no que diz respeito aos direitos e ao protagonismo das comunidades, donas desses conhecimentos e territórios. O discurso de sustentabilidade pode dar muito errado se não respeitar a base local”, afirma a pesquisadora, que também cita outros produtos, como os cogumelos Yanomami e os chocolates com especiarias, tais quais o cumaru e o puxuri, muitas vezes encontrados em grandes redes de supermercado.

De acordo com o sociólogo Michel Nicolau Netto, professor do IFCH e orientador da pesquisa, Ferreira faz uma abordagem criativa e original em sua tese, dentro da área da sociologia. “Trata-se de uma crítica social à gastronomia ao mobilizar teorias decoloniais que buscam desmontar esse aparato, entendendo-o como um lugar de produção de desigualdades, de hierarquia e de dominação”, diz Nicolau Netto.

Tendências

Antes de formar-se em ciências sociais, Ferreira cursou hotelaria e se especializou como cozinheira pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de São Paulo. Quando a valorização dos ingredientes nativos se tornou uma tendência em diversos lugares do mundo, como o Peru, o México e o Brasil, a pesquisadora trabalhava na cozinha de um restaurante paulista que criou um cardápio sazonal a partir dos biomas de várias regiões do país. “Aquilo era uma novidade”, afirma Ferreira, que fez pós-graduação em gastronomia, história e cultura e decidiu se aprofundar ainda mais nos estudos. Mais tarde, ingressou no curso de ciências sociais da Unicamp e mudou-se de Osasco para Campinas.

De acordo com a pesquisadora, assim como acontece no mundo da moda e no das artes, há movimentos dentro da gastronomia que alteram as perspectivas sobre um determinado assunto. Nos anos 1960 e 1970, consolidou-se o movimento chamado nouvelle cuisine, vindo da França. Nas décadas seguintes, 1980 e 1990, houve uma transnacionalização desse modelo. Em 2010, surgiu a “cozinha molecular” e o movimento da vanguarda espanhola, até que os produtos nativos ganharam protagonismo com a “cozinha de ingredientes”.

“Desde o século XIX, a gastronomia começa a fazer parte do núcleo da ‘Cultura’ com ‘c’ maiúsculo, no qual figuram as artes e as ciências. Ela começa a ter publicações próprias, se profissionalizar, ter faculdade e ganhar nome próprio e eventos que fazem a gastronomia ser o que é hoje, institucionalizada”, descreve Ferreira.

Porém, antes mesmo de o uso dos ingredientes tradicionais se tornar uma tendência, já existia um interesse pelos produtos provenientes de diferentes lugares e modos de produção, a exemplo do puxuri, do cumaru, do mel de abelhas nativas, da amburana, de algumas ervas e do jambu, que faziam parte das culinárias indígena e ribeirinha. “Depois, isso desceu para o sudeste.” A partir de então, os restaurantes passaram a incluir no cardápio combinações como o crème brûlée de doce de leite com amburana, servido no Mocotó Bar e Restaurante, na cidade de São Paulo.

“Ainda que haja uma ênfase no fato de se tratar de um produto brasileiro proveniente de comunidades tradicionais ou povos indígenas, o ingrediente sofre um processo de modificação a partir de outros pontos de vista e também da estética, como uma institucionalização do bom gosto por meio dos mais prestigiados chefs e restaurantes”, diz a cientista social. “O que nós recebemos no restaurante é outra coisa. Algo totalmente modificado e reduzido.”

Para Nicolau Netto, a tese conseguiu mostrar o que acontece antes de o ingrediente chegar à cozinha. “Esses são processos hierárquicos não homogêneos já conhecidos. Mas ela [Ferreira] mostra as relações que reproduzem não apenas as relações típicas do capitalismo moderno entre produtores, donos de meios de produção e vendedores de trabalho, que sempre geraram desigualdades. Ela percebe que há outro elemento remontando ao período colonial, que é a base da apropriação.”

Esse tipo de relação entre colonizador e colonizado, indígenas e não indígenas, ex-escravizados e libertos, continua o professor, tem uma série de implicações. Uma delas: aquele produtor só vale enquanto indígena ou quilombola, do contrário o produto não tem o mesmo valor. “E, se o produtor deixa de estar naquela relação de dominação e exploração, deixa de estar no mercado”, afirma. “Quando o ingrediente chega à sua mesa, você não sabe que, para que exista essa narrativa, você precisa manter essas relações hierárquicas, baseadas no princípio da exploração.”

De acordo com Ferreira, o título da tese, “Um banquete à beira do abismo”, serve-se de uma metáfora sobre os perigos envolvidos no cenário revelado em sua pesquisa. “As pessoas estão comendo muito bem, coisas muito diferentes e encantadoras, de que elas gostam, mas podem estar à beira de um lugar muito perigoso, que pode trazer problemas a qualquer momento, ainda que um lugar muito atraente”, diz a pesquisadora.

Expropriação

A pesquisa também mostra que as práticas culturais indígenas e tradicionais constroem a sociobiodiversidade. O povo indígena Wajãpi (Oiampi), por exemplo, que habita a região entre os rios Oiapoque, Jari e Araguari (entre o Amapá e a Guiana Francesa), possui sistemas complexos com padrões de agrofloresta. Os Kuikuru do Xingu desenvolveram técnicas próprias de cultivo e seleção de diversas variedades do pequi, uma árvore nativa do Cerrado brasileiro e um símbolo cultural importante para esse povo. Há séculos, essas pessoas fazem o manejo dos pequizais no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, incluindo uma variedade sem espinhos.

De acordo com a tese, a relação desses povos com a natureza diferencia-se da visão colonialista extrativista, que só vê o recurso a ser explorado, como aconteceu com o pau-brasil e a cana-de-açúcar no período colonial. A gastronomia, ao mesmo tempo que pode ser uma ferramenta poderosa para valorizar a sociobiodiversidade, também traz o risco de repetir padrões antigos, de apropriação, de extrativismo, de desigualdade, mesmo que com uma cara moderna e uma proposta sustentável.

Ao levantar questões como a relativa à apropriação de conhecimentos tradicionais sem o reconhecimento devido ou à falta de um retorno justo para a comunidade e ao mostrar os perigos de se impor uma cultura vinda de fora, nos moldes colonialistas, Ferreira propõe um debate de alto nível sobre os modos como se estabelecem essas relações, tanto pelo viés da sociologia quanto pelo da alimentação e da gastronomia.

“Eu estou no lugar de cozinheira e de uma mulher branca que pesquisa esses outros lugares que não são meus. Quais os problemas implicados nessa história?”, questiona. “É preciso estabelecer o respeito aos protocolos das comunidades e dar mais atenção às relações e aos diferentes meios de produção para também pensarmos relações de trabalho mais justas e menos desiguais, com padrões e escalas menos sacrificantes”, diz a cientista social.

QUESTÕES AMBIENTAIS

Outro ponto central do trabalho é o lugar do meio ambiente nesse modelo de “expropriação de territórios da sociobiodiversidade”. O estudo questiona a visão ocidental que coloca a natureza de um lado e a cultura de outro, trazendo questões relacionadas às mudanças climáticas, que já afetam a produção de alguns dos ingredientes tradicionais.

Como exemplo de desconexão com a realidade ecológica, existe o caso do caramujo-gigante-africano (Achatina fulica), introduzido no Brasil na década de 1980 na qualidade de uma alternativa barata e nacional ao escargot francês. Mas não houve mercado. Como resultado, os investidores soltaram os caramujos na natureza, que viraram uma praga responsável por devastar plantações, competir com espécies nativas e transmitir doenças perigosas (entre as quais, a meningite), transformando-se em um problema ecológico e de saúde pública. “Faz parte da nossa história com a colonialidade colocar na conta da natureza”, diz Ferreira.

A cientista social aponta como caminhos possíveis no futuro a ideia de cultivar na sociedade um gosto mais variado pela sociobiodiversidade. “Isso inclui compreender as ideias de natureza e de cultura de outras formas.” Para tanto, a pesquisadora defende a necessidade de criar relações diferentes daquelas reproduzidas a partir da ideia da colonialidade, ou seja, relações menos hierárquicas e ecologicamente mais equilibradas.