No escurinho do cinema, a ciência acontece

No escurinho do cinema, a ciência acontece

Pesquisadores do Laboratório de Imagem Científica estudam e estimulam a produção de obras em diferentes suportes

No escurinho do cinema, a ciência acontece

Pesquisadores do Laboratório de Imagem Científica estudam e estimulam a produção de obras em diferentes suportes

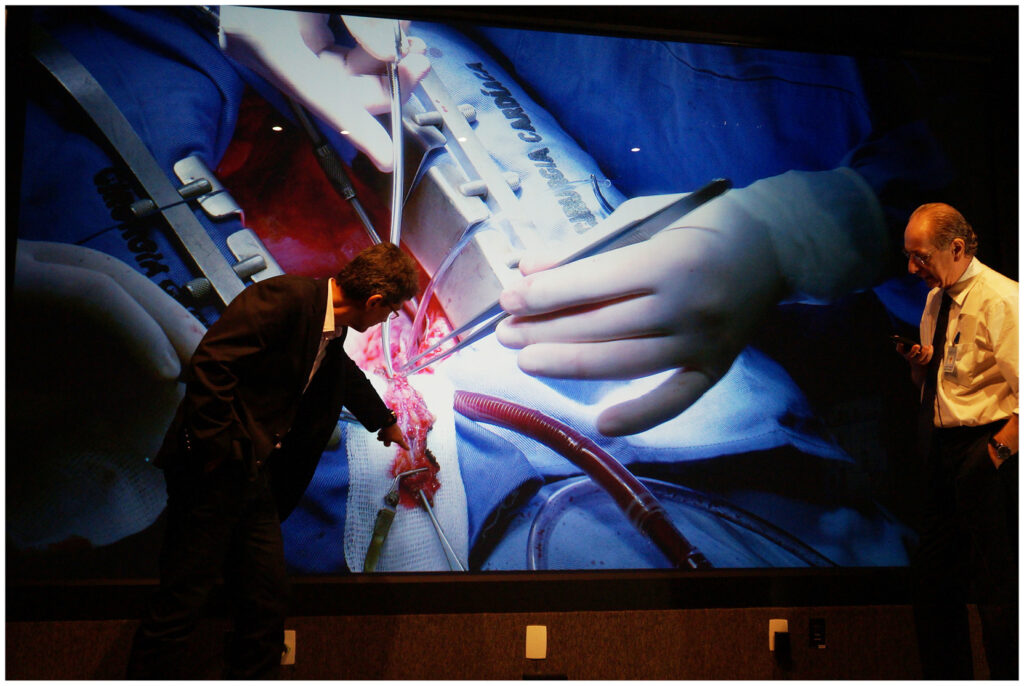

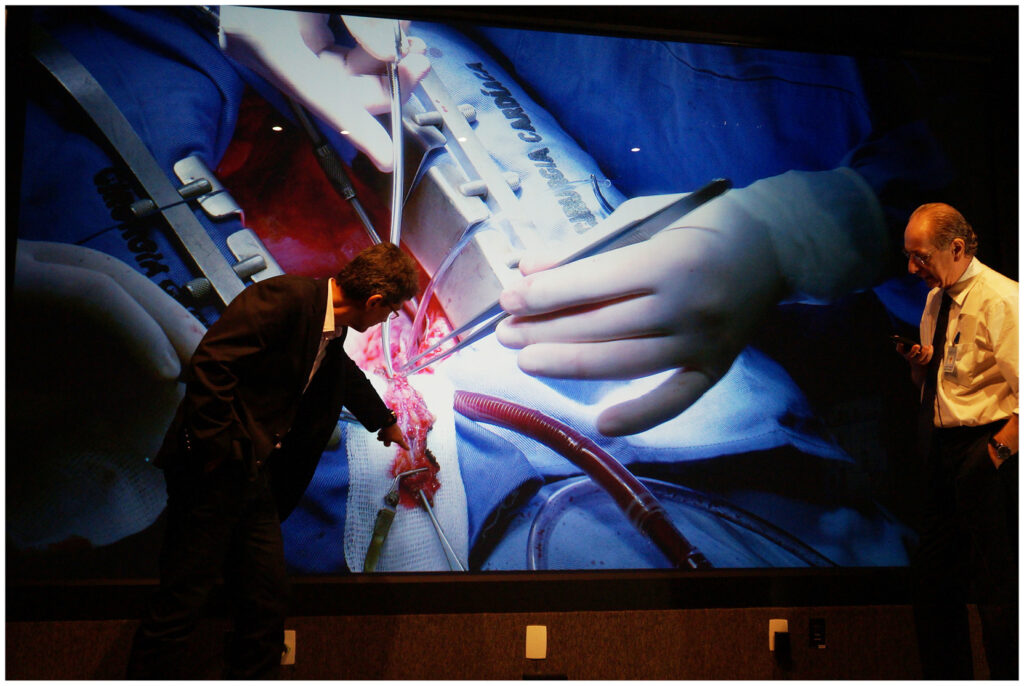

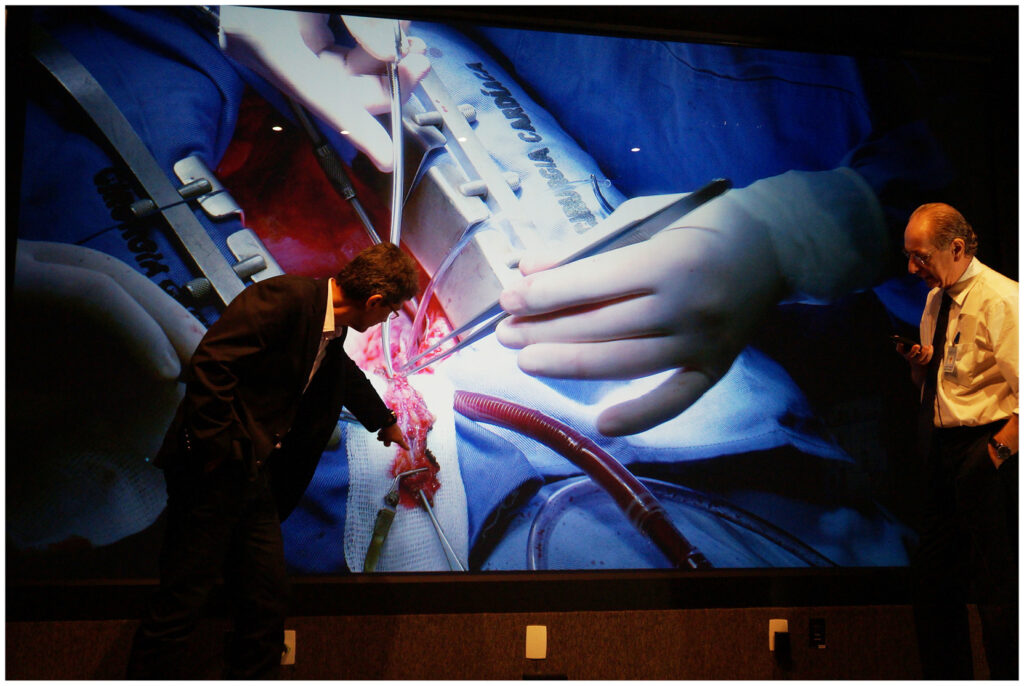

Em maio de 1968, o lavrador João Ferreira da Cunha tornou-se o primeiro paciente brasileiro a passar por um transplante de coração. A cirurgia, realizada no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), ficou a cargo do médico Euryclides de Jesus Zerbini. A técnica ainda era uma novidade no mundo: o primeiro transplante tinha ocorrido havia menos de um ano, em dezembro de 1967, na África do Sul. A cirurgia envolvendo Cunha, a 17ª realizada no planeta, assim como as subsequentes, ofereceu importantes ensinamentos para os cardiologistas, impondo uma mudança nos rumos da ciência.

O centro cirúrgico também serviu de set de gravação de um marco do cinema científico brasileiro. Em imagens de grande resolução para a época, iluminação clara e cores vivas, o cineasta Benedito Junqueira Duarte documentou cada etapa do procedimento em Transplante Cardíaco Humano (1968), hoje parte do acervo da Cinemateca Brasileira. Mais do que um registro para os anais da medicina, o filme lançou técnicas e experimentações cinematográficas que permitiram avanços audiovisuais e que contribuíram para o aprimoramento das próprias técnicas cirúrgicas.

Refletir sobre os desafios de traduzir em imagens os diversos avanços científicos e analisar os momentos em que o cinema e a ciência atuaram lado a lado é o trabalho do Laboratório de Imagem Científica (LIC), sediado no Instituto de Artes (IA) da Unicamp. Coordenado pelos professores Alfredo Suppia, do próprio IA, e Jane de Almeida, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), o grupo realiza estudos sobre e estimula a produção de obras em diferentes suportes – filmes, fotos, som, pinturas, animações – relacionadas à ciência.

Arte e ciência

A ideia de criar o laboratório surgiu da inquietação dos pesquisadores a respeito do quanto o desenvolvimento científico sempre se fez acompanhar do desejo por tornar os processos e descobertas visíveis na forma de imagens, mesmo antes da invenção da fotografia e do cinema. “Caminhamos na fronteira entre a arte e a ciência, pensando o que um campo pode fazer pelo outro”, afirma Suppia. Outra preocupação do grupo é dar visibilidade artística e acadêmica à produção brasileira de filmes científicos. Os docentes comentam que, mesmo com grandes acervos, muitas obras continuam ignoradas por laboratórios e centros de pesquisa. “Apesar de ter um campo teórico muito bem fundamentado, o cinema científico ainda é pouco conhecido no Brasil”, reflete Almeida. “Temos poucas produções teóricas e poucos filmes e festivais dedicados a isso.”

Entre os grandes nomes do cinema científico brasileiro, destacam-se Duarte, com uma grande produção voltada à área médica e cirúrgica, e Arlindo Machado, criador de obras como A influência do álcool nas atividades psicomotoras envolvidas no ato de dirigir veículos (1978) – que apresenta experimentos com motoristas sob efeito de bebidas alcoólicas – e Sistemas dopaminérgicos cerebrais (1979) – com testes sobre os impactos da privação de sono em camundongos. Ambos foram realizados por Machado em conjunto com a Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

A produção dos dois cineastas revela um aspecto importante do cinema científico: sua realização não se configura uma simples documentação, mas integra o processo científico, por meio da parceria entre cineastas e cientistas, uns contribuindo com os outros. Suppia explica que os filmes do chamado cinema científico podem cumprir várias funções, tais como a de educação científica e a de material institucional de centros de pesquisa, tornando-se tão próximos da ciência que passam a fazer parte do processo de pesquisa. “São casos em que as imagens revelam ou confirmam algo novo para os cientistas”, disse o professor. Um exemplo é a experiência do astrônomo francês Jules Janssen, que construiu um equipamento fotográfico, em 1874, para observar o trânsito do planeta Vênus e, durante esse esforço, comprovou teorias sobre diversas propriedades do Sol.

O brasileiro Carlos Chagas também figura como um caso de destaque. As imagens de seus pacientes, feitas na cidade de Lassance (MG), no início do século 20, auxiliaram na descoberta da doença que levaria seu nome. O filme entrou para a história do cinema científico brasileiro conhecido como Chagas em Lassance e foi apresentado no pavilhão brasileiro da Exposição Internacional de Higiene em Dresden (Alemanha), em 1911.

Festival

A história do cinema científico e os debates a respeito dos novos desafios envolvidos na produção de imagens científicas constam entre os temas do Festival de Filmes Científicos (Fefici), organizado todos os anos pelo LIC. Em 2025, o evento ocorrerá em setembro, na cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio). Já entre os dias 2 e 4 de maio, o LIC promoverá a mostra A Câmera Curiosa: Cinema e Ciência, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Neste ano, os organizadores pretendem levar aos eventos discussões a respeito das tecnologias quânticas, um novo campo científico, além de lembrar paradigmas que já movimentaram o cinema no passado. “Cem anos atrás, havia muita curiosidade sobre a teoria da relatividade e houve uma produção artística muito grande para debatê-la”, lembra Cicero Silva, professor da Unifesp e pesquisador do LIC. A fim de celebrar o marco, a programação contará com a exibição de Our Havenly Bodies, clássico do cinema científico de 1925, dirigido pelo alemão Hanns Walter Kornblum. “Na época, [o filme] reuniu um público maior que o de Metrópolis, de Fritz Lang”, comenta.

A ética envolvida na criação de imagens científicas também integrará as discussões. Atualmente, apesar do grande avanço técnico em relação às câmeras e à resolução de imagem, os pesquisadores se questionam sobre como produzir imagens com base nos dados. “Trata-se de um mundo sem materialidade visual”, reflete Almeida. Para esses estudiosos, a consciência atual de que muitas das imagens são representações de uma realidade figura como uma parte importante do rigor científico que deve acompanhar esse cinema. “De toda forma, a contribuição que as imagens dão ao avanço científico é muito grande”, defende Silva.